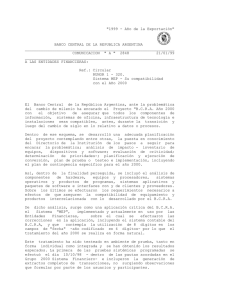

Capítulo Capítulo - Estado de la Nación

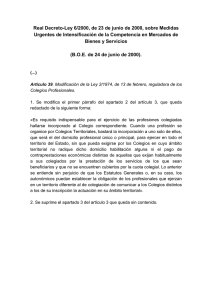

Anuncio