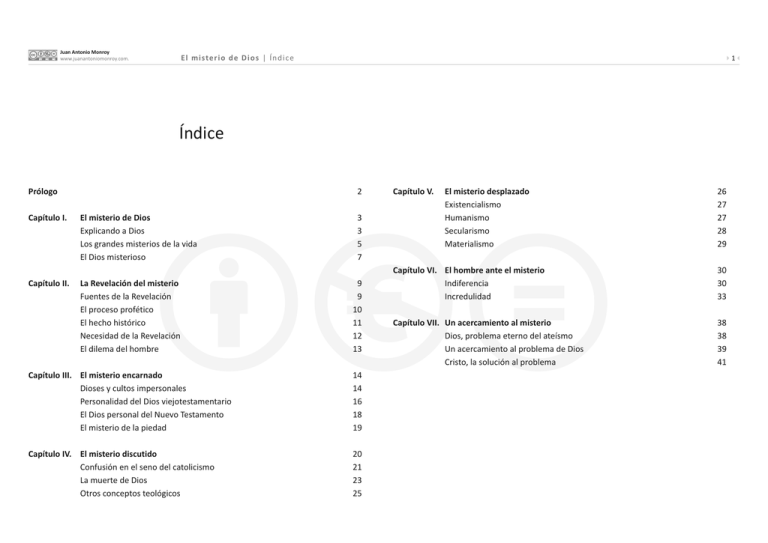

Libros_de_Teologia_files/EL MISTERIO DE

Anuncio