SDSD - La Mirada de los Jovenes

Anuncio

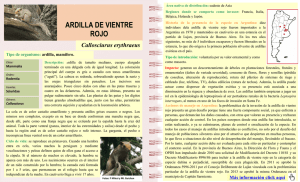

Mención UN A I D A D N S RA por Lisandro Penelas 69 70 Con una mano sostenía un libro. Con la otra acariciaba a su gato Ernesto. Miró por la ventana y percibió el viento que arremolinaba las hojas. Recordó cuando era una niña. Ahora su pelo era blanco, usaba unos lentes muy gruesos y su cara estaba llena de arrugas. “Llegó el otoño”, pensó, y le hizo una larga caricia a su gato gris. Nuevamente la tierra se va a cubrir de hojas secas y van a quedar las calles alfombradas y crujientes. Recordó sus pies pequeñitos correteando por entre las hojas, abriendo surcos en el suelo, dibujando caminos nuevos por los que podrían pasar los que vinieran detrás. Y luego, sin desearlo, se le vino misteriosamente a la memoria aquel tiempo en el que había sido ardilla. La sombra natural del bosque se iluminaba por pequeños rayos de sol. Se filtraban como tules, como hilos, como cuerdas o brazos resplandecientes entre el ramaje de las coníferas. El suelo húmedo y el olor inconfundible del eucalipto lo cubrían todo. Sobre la tierra se formaba una carpeta de ramillas delgadas y alargadas. Esas eran sus casas: los abetos y las araucarias de la zona. Una mañana salió de su madriguera a buscar alimento. Le encan- 71 72 taban las semillas, las cortezas e incluso los insectos. Solía comer nueces sin parar. Se pasaba horas recolectándolas y pelándolas hasta llegar al fruto de su interior. Sin embargo, lo que más amaba comer era cerezas. No era tarea sencilla encontrarlas. Había que saltar, correr, treparse, afilar bien las uñas y los dientes, poner el olfato en marcha y hasta roer troncos para llegar a las mejores. Pero cuando llegaba… ¡Ay! La alegría era colosal y el placer del sabor de esas delicias valía todos los esfuerzos. Parecía no entrarle en su cuerpecito peludo de cola vivaz. Sentía que en la boca le explotaba toda la dulzura que podría existir en el mundo. Y al final, un sabor suave metalizado, casi ácido, quedaba revoloteando entre su paladar y sus fosas nasales. Era justo lo necesario para querer comer otra cereza. Esa mañana el destino había puesto una piedra en el camino, guiada por el hambre pero sobre todo por la necesidad de empezar a juntar alimento. Ya estábamos en otoño y, como toda ardilla, tenía que recolectar frutos secos para guardar en la tierra o en las oquedades de los árboles y las rocas con el fin de nutrirse de ellos en el invierno. Por ese motivo se aventuró hacia un extraño recodo del bosque, al cual iban poco los animalillos pequeños debido a los peligros que lo habitaban. Zorros y comadrejas; martas, búhos cornudos y azores; precipicios sorpresivos, arácnidos venenosos y, lo que produjo su infortunio, un río extremadamente resbaladizo. El objetivo era tentador, pues del otro lado de esta serpenteante agua dulce, había variedad de nueces, avellanas y castañas, tantas y tan ricas que podría pasar muchos inviernos con sólo una buena recolección. La empresa era difícil pero la recompensa, muy grande. “Coraje”, se dijo, y hacia allí se dirigió. Lo primero que hizo fue medir bien las distancias del lugar, porque por más que fuera un animalillo rápido y pequeño, era astuta y observadora. Se lanzó hacia 73 una rama, se aferró con fuerza y haciendo un movimiento de vaivén saltó hasta una piedra en el río. Desde allí brincó hasta otro pedrusco y apenas tocándolo se impulsó de nuevo para llegar a un tronquito que flotaba. Un nuevo movimiento de piernas y parecía volar hasta la otra orilla del río. Pero fue en ese momento que una mariposa voló cerca de repente. Surgió como del aire, como suelen surgir las mariposas siempre. Y era tan hermosa y centelleante de colores que la ardilla se distrajo y pisó mal en la fangosa tierra del borde del río. Un movimiento reflejo casi la salva: estiró el bracito para aferrarse a 74 una hierba pero no pudo, las garras se les resbalaban de todo lo que intentaba agarrar. Era buena nadadora, como todos los de su especie, pero la corriente del agua era muy fuerte y no pudo contra la velocidad que llevaba. Por poco se toma de una rama, de un pájaro, de un canto, pero nada. Todo se le escapaba. Y de pronto una suerte de remolino de agua, una vorágine en la que la ardilla se ve envuelta, agua, agua y más agua, gotas que chisporrotean, la luz que se va y que viene, el norte que se pierde y de golpe una caída. Una cascada, pequeña, es el final de la pesadilla. La caída es tranquila y todo culmina en un remanso suave en el que el río retoma un fluir delicado. Ahí estaba ahora, contemplando lo imposible. Había caído en un sitio bellísimo. Era, lo que se dice, el paraíso. Destellos sobre el agua, verdes sutiles que se volvían intensos y tornasoles, flores azules, naranjas, violetas y pergamino. La ardilla flotaba intentando recomponerse del bamboleo sufrido segundos antes. Miraba atónita y embelesada. Y lo increíble estaba a punto de ocurrir. De entre las hojas de un arbusto apareció Sandra. Era una nena rubia, de trenzas largas con las que se hacía una vincha por sobre su cabeza. Sus ojos eran marrones y su belleza radicaba sobre todo en el horizonte sin fin que habitaba en su mirada. Asomó desde el follaje como esos magos que atraviesan paredes, como los peces que se hunden en el mar sin mover el oleaje. Y la ardilla sintió al verla que la suerte estaba de su lado. En seguida se tranquilizó, respiró aliviada y sintió una confianza nueva y sorprendente. Sandra se acercó y la rescató del agua. La ardilla se dejó hacer. La niña miró al animal por largo rato. Parecía que se estaban entendiendo, más allá de las palabras. Y después se empezaron a recostar en el pasto, el verde que crecía en las márgenes del río era suave, tentaba a hacer rodadas. Así lo hicieron, Sandra parecía enseñarle a la ardilla, 75 76 se arrastraron y refregaron, giraron sobre la tierra. Luego saltaron a los árboles siguiendo las premisas del animalillo, que era diestro trepador. Se arrojaron. Subieron y bajaron innumerable cantidad de veces. Comieron frutos secos y de los otros. Una a otra se mostraban sus costumbres. Sin hablar, se unieron como nunca antes, no les hacía falta nada, todo estaba allí, tan simple como una niña jugando con una ardilla. Todo un día Sandra jugó con una ardilla. Fue sólo ese día, ambas lo supieron después. Pero no les hizo falta más. La felicidad de encontrarse, la suerte de perderse, el azar como un mapa prodigio que une ciudades invisibles, niñas y ardillas. Al atardecer, el otoño hizo sentir su frío. El día se iba junto al sol. La niña y el animal se miraron un tiempo sin medidas. Un segundo, dos, mil. Lo mismo hubiera sido porque el tiempo, que lo es todo, algunas veces no es nada. Por cómo se miraron se diría que Sandra habría sido algún día un guepardo africano tal vez o un dromedario de Arabia quizás. En una barca construida de hojas caídas, la ardilla recorrió el camino de regreso hacia su madriguera. Llevaba consigo un sinnúmero de avellanas, nueces, almendras, castañas y, sí, cerezas. Cuando la mujer abrió los ojos frente a su ventana miró a su gato gris y se le escapó una sonrisa. El otoño seguía ahí. El sol estaba a punto de retirarse, las nubes expandidas por el cielo se pintaban de rosa. Miró su libro y pensó que a lo mejor ya había leído suficiente por hoy. Todo era cierto pero también sabía que en el segundo estante de su alacena, detrás de unas latas grandes y entre unos frascos y cajuelas de madera, siempre guardaba unos frutos sagrados para el invierno que venía. 78 fin