anclaje experiencial y epistémico de los demostrativos no

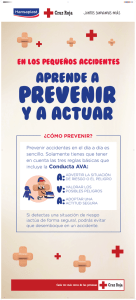

Anuncio