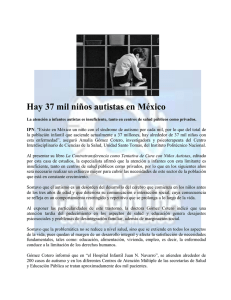

El discurso en el autismo

Anuncio