Madre Sacramento - Biblioteca Virtual Universal

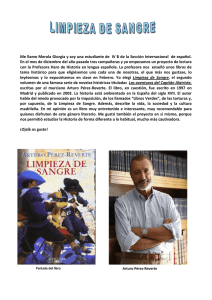

Anuncio