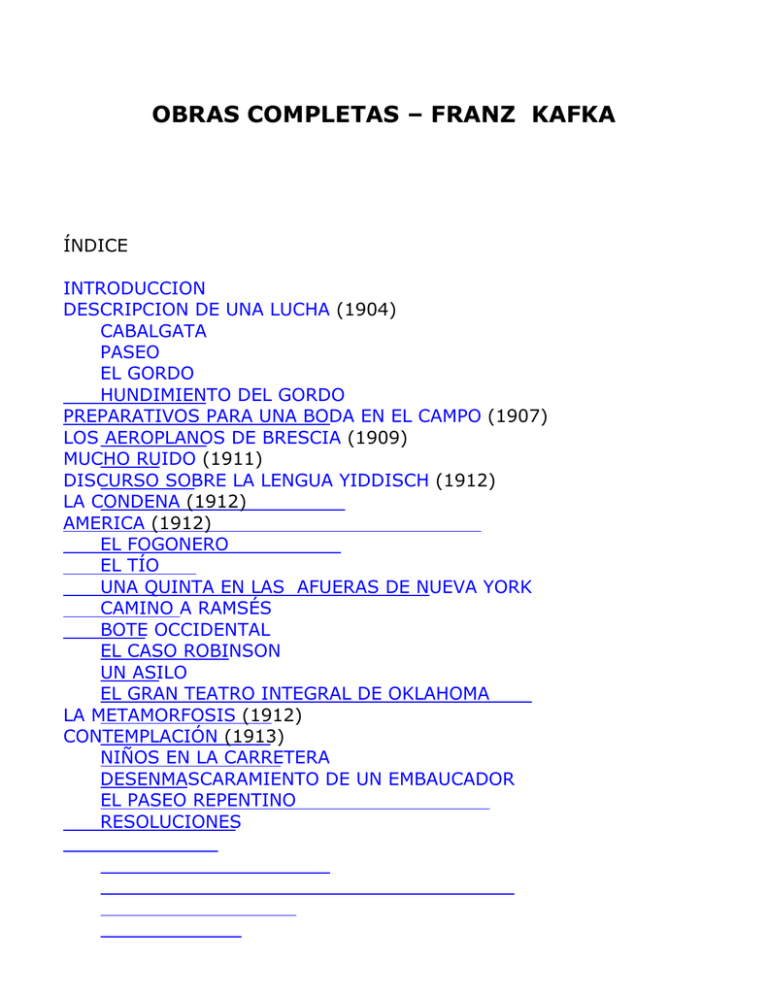

OBRAS COMPLETAS – FRANZ KAFKA

Anuncio