Programa formativo EPOC

Anuncio

Programa formativo

EPOC

Módulo 1.

Actualización

de la terapia de la EPOC

desde la perspectiva

inflamatoria

Coordinador

Luis Puente Maestu

PF EPOC mod 1 9/11

Autores

Germán Peces-Barba Romero

Borja García-Cosío Piqueras

José Luis Izquierdo Alonso

S

Consell Català

de Formació Continuada

Professions Sanitàries

Programa formativo

EPOC

Módulo 1.

Actualización

de la terapia de la EPOC

desde la perspectiva

inflamatoria

Coordinador

Luis Puente Maestu

Jefe de Sección de Pruebas Funcionales y Broncoscopia. Servicio de Neumología

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Universidad Complutense de Madrid

Autores

Germán Peces-Barba Romero

Servicio de Neumología. IIS - Fundación Jiménez Díaz. CIBERES. Madrid

Borja García-Cosío Piqueras

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca

José Luis Izquierdo Alonso

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Guadalajara

© 2012EdikaMed, S.L.

Josep Tarradellas, 52 - 08029 Barcelona

ISBN: 978-84-7877--703-7

Impreso por:

Depósito legal:

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de

los titulares del Copyright, la reproducción (parcial o total), distribución, comunicación pública o transformación de esta obra,

salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a EdikaMed, S.L.

(www.edikamed.com; 93 454 96 00) o a CEDRO (Centro Español

de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com; 91 702 19 70

/ 93 272 04 45) si necesita fotocopiar o escanear fragmentos

de esta obra.

III

Índice

Introducción

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parte 1. La EPOC como una enfermedad inflamatoria

. . . . .

V

1

Germán Peces-Barba Romero, Sandra Pérez Rial, Álvaro Girón Martínez

Mecanismos que desencadenan la inflamación en la EPOC . . . . . . . . . . . . 1

Daño oxidativo . . . . .

Respuesta inflamatoria . .

Activación de linfocitos T .

Respuesta autoinmune .

Apoptosis . . . . . . . .

Remodelado pulmonar . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . 1

. . 2

. . 3

. . . 6

. . 7

. . 7

La inflamación en los distintos estadios de la EPOC. Relación entre inflamación

y deterioro funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

La inflamación sistémica en la EPOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

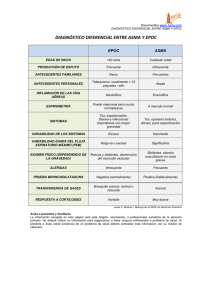

Características diferenciales de la inflamación en EPOC y asma . . . . . . . . .

10

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Parte 2. Corticoides inhalados en la EPOC

16

. . . . . . . . . . . .

Borja García-Cosío, Raquel Extremera Fuentes

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Inflamación en la EPOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Glucocorticoides: estructura y funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Estructura . . . . . . . . . . . . . . .

Funciones . . . . . . . . . . . . . . . .

Receptor glucocorticoideo . . . . . . . .

Glucocorticoides y acetilación de histonas .

Respuesta a los corticoides en la EPOC . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . 17

. . 17

. . . 19

. . 20

. . 20

Estudios clínicos con corticoides inhalados en la EPOC . . . . . . . . . . . . .

Combinación glucocorticoide y b-agonista de larga acción por inhalación .

Efectos sobre la función pulmonar . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efectos sobre los síntomas y la calidad de vida . . . . . . . . . . . . .

Efectos sobre las exacerbaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EPOC y cáncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

22

. . 24

. . . 26

. . 27

. . 27

. . 28

IV

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

Predictores de respuesta a los corticoides en la EPOC . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tratamiento de la EPOC hiperreactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Efectos adversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disfonía, fragilidad vascular, candidiasis .

Cataratas subcapsulares . . . . . . . .

Disminución de la capacidad ósea . . .

Supresión del eje hipotálamo-hipofisario .

Neumonía . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

29

. . . 29

. . . 30

. . . . 30

. . . 30

. . . . 31

Recomendaciones clínicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Parte 3. Terapia de mantenimiento frente a exacerbaciones

34

.

José Luis Izquierdo Alonso

Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Valoración de la gravedad de la EPOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Síntomas . . . . . . . . .

Capacidad de ejercicio . . .

Función respiratoria . . . .

Estado nutricional . . . . .

Valoración multidimensional

35

35

36

37

38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tratamiento farmacológico según las actuales guías clínicas . . . . . . . . . . . 38

Abandono del hábito del tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . .

Broncodilatadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corticoides inhalados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terapia combinada de corticoides inhalados con broncodlatadores

Roflumilast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tratamiento de la insuficiencia respiratoria . . . . . . . . . . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . 38

. . . 38

. . . . 41

. . . . 41

. . . 42

. . . 42

Exacerbaciones de la EPOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Impacto económico y social . . . . . . .

Evolución y pronóstico de las agudizaciones

Exacerbaciones . . . . . . . . . . . . .

Exacerbaciones y calidad de vida . . . . .

Exacerbaciones y mortalidad . . . . . . .

Tratamiento de las exacerbaciones . . . .

Medidas para reducir las exacerbaciones .

Mucorreguladores antioxidantes . . . . .

Otras medidas . . . . . . . . . . . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

42

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. 42

43

43

44

44

45

. 46

. 47

. 48

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Test de autoevaluación

53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V

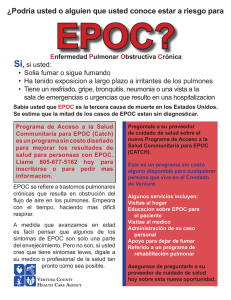

Introducción

L

a Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica (EPOC) constituye la cuarta

causa de muerte en los países desarrollados, y es la patología que, con diferencia, ocasiona un mayor volumen de consultas y de asistencia para neumólogos y, en

muchas ocasiones, para médicos de Atención Primaria.

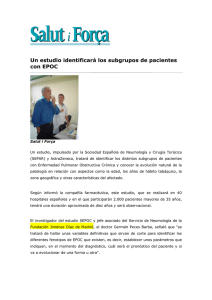

Este curso de formación en EPOC supone

una profunda actualización en cuanto al estudio clínico de los aspectos inflamatorios

en la EPOC y su diferenciación respecto al

asma, así como de las nuevas evidencias

farmacoterapéuticas e indicaciones de tratamiento.

El módulo 1 se divide en tres partes:

• En la primera parte, a cargo del Dr. Germán Peces Barba, de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y reconocido neumólogo con gran experiencia, se realiza una

introducción a los aspectos de la inflamación, que ayudará a comprender las diferencias entre la inflamación de la EPOC

y la del asma. Además, se muestran las

distintas vías por las que se origina la inflamación en el asma y en la EPOC.

• En la segunda parte, desarrollada por el

Dr. Borja García-Cosío, del Hospital Son

Dureta de Palma de Mallorca, y especialista en los aspectos inflamatorios de la

EPOC, se hablará de los corticoides inhalados y tendremos oportunidad de ver

cómo la inflamación de la EPOC es particularmente resistente a los corticoides

inhalados, así como de qué opciones terapéuticas disponemos para abordar este

problema.

• En la tercera parte, el Dr. José Luis Izquierdo, del Hospital Universitario de Guadalajara, y experto en aspectos terapéuticos de

la EPOC, expondrá los tratamientos actuales para la EPOC, tanto en mantenimiento

como en la fase aguda, haciendo énfasis

en los nuevos conceptos que ha traído el

descubrimiento de que la inflamación en la

EPOC es sensible o no a determinados fármacos. En este apartado veremos también

aspectos relacionados con los fenotipos,

es decir, características estables, clínicas y

funcionales, de los pacientes que nos permiten tratarlos de una manera diferente en

función de tales características.

El módulo 1 se complementa con lecciones

magistrales en vídeo, donde los especialistas resumirán y explicarán de forma personal el contenido de cada apartado. Entendemos que esta modalidad docente, realizada

de forma personal, supone un valor añadido

al curso, además de constituir un aspecto

novedoso que acerca al alumno los contenidos docentes, a la vez que facilita la comprensión del contenido del módulo.

Por último, mostrar nuestro agradecimiento

a Ferrer Grupo, por cuya gentileza se presenta este programa formativo sobre aspectos

relevantes y novedosos de la EPOC.

Esperamos que el curso sea del interés y

agrado de todos los participantes.

Luis Puente Maestu

Jefe de Sección de Pruebas Funcionales y Broncoscopia

Servicio de Neumología. Hospital General Universitario

Gregorio Marañón. Madrid

Universidad Complutense de Madrid

1

Parte 1

La EPOC como una enfermedad

inflamatoria

Germán Peces-Barba Romero, Sandra Pérez Rial, Álvaro Girón Martínez

Servicio de Neumología. IIS-Fundación Jiménez Díaz. CIBERES. Madrid

Mecanismos que desencadenan

la inflamación en la EPOC

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad crónica que

se caracteriza por una respuesta inflamatoria anormal del pulmón frente a partículas

nocivas, principalmente el humo del tabaco,

y que a su vez se acompaña de manifestaciones sistémicas. La respuesta inicial que

produce la inhalación del humo del tabaco

consiste en un daño oxidativo, cuya lesión

desarrolla una respuesta inflamatoria (fig. 1)

que inicialmente se desencadena de manera

innata, como sucede con cualquier otro tipo

de agresión. Posteriormente, está estimulada por la liberación de diferentes factores

químicos que potencian la respuesta inflamatoria y, finalmente, dependiendo del tipo

de agresión, se llega a activar la inmunidad

adquirida que, mediada por la participación

de los linfocitos T (LT), sirve para establecer

una barrera física contra la propagación de

la lesión y promover la recuperación del tejido pulmonar dañado (1). Sin embargo, el

equilibrio entre inflamación y reparación no

siempre se mantiene, como sucede en el

caso de la EPOC, donde aparecen procesos

de apoptosis que conducen a un daño pulmonar que no puede ser adecuadamente reparado y a marcados cambios en la arquitectura de las vías aéreas, espacios alveolares

y arterias pulmonares, los cuales suponen el

trasfondo estructural de los cambios funcio-

nales característicos de esta enfermedad.

En este proceso son clave, por tanto, las

respuestas inmunitaria innata y adquirida

desencadenadas, así como la existencia de

un posible mecanismo autoinmunitario que

podría ser el responsable de la perpetuación

de la lesión (2). De hecho, en el 5% de los

pacientes con EPOC que no son fumadores,

la enfermedad parece estar asociada a una

autoinmunidad específica (3). En este sentido, la respuesta inflamatoria mediada por LT

presentes en el pulmón de un fumador, que

persiste incluso durante años después de

cesar el hábito de fumar y que no está presente en los fumadores que no desarrollan

la enfermedad, ha sido identificada como un

componente clave de la EPOC (4).

Daño oxidativo

El humo del tabaco contiene un conjunto de

más de 4.700 compuestos químicos que incluyen altas concentraciones de oxidantes

y de radicales libres. A pesar de que en el

organismo hay una batería de sistemas antioxidantes que controlan la producción de

oxidantes y sus potenciales efectos negativos, la presencia del humo del tabaco altera

ese equilibrio y conduce al sistema a una

situación de estrés oxidativo (5). La primera

línea de defensa contra los oxidantes inhalados está conformada por el fluido de revestimiento del tracto respiratorio, que forma

una interfaz entre las células epiteliales y el

2

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

Figura 1. Esquema de la respuesta inflamatoria en la EPOC.

Epitelio respiratorio

Daño oxidativo

Daño tisular

Neutrófilos

Macrófagos alveolares

Células dendríticas

Proteasas

LT CD8+

LB

Destrucción

tisular

Inducción

de apoptosis

LT CD4+

IFN-γ

ENFISEMA

ambiente externo. Este fluido contiene agentes antioxidantes, como el ácido ascórbico,

el glutatión o el ácido úrico (6). Sin embargo,

la exposición al humo del tabaco produce

cambios importantes en la homeostasis del

glutatión, produciendo un descenso en su

concentración, así como en la actividad de

las enzimas involucradas en el ciclo redox

de éste (7). Los componentes del humo del

tabaco atraviesan esta barrera protectora,

produciendo daño en el epitelio debido a un

incremento en su permeabilidad (8). Este aumento en la permeabilidad es importante, ya

que facilita que accedan los productos tóxicos derivados del tabaco y causen daño en

el intersticio pulmonar (7).

Respuesta inflamatoria

La inmunidad innata es una respuesta rápida

e inespecífica, donde las células del sistema

inmunitario reconocen y responden a agentes

patógenos de forma genérica y, a diferencia

del sistema inmunitario adaptativo, no confieren inmunidad ni protección a largo plazo. La

exposición a agentes tóxicos directos, infecciosos y/o ambientales o a productos derivados de la lesión tisular (9), estrés oxidativo o

muerte celular, puede liberar autoantígenos

(10). El sistema inmunitario puede reconocer

estos productos como antígenos extraños y

desencadenar una respuesta inflamatoria

(11). Sin embargo, estos autoantígenos no

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

son suficientes por sí mismos para el desarrollo de una respuesta inmunitaria, sino que necesitan de la participación de los TLR (toll-like

receptors), sensores de las células del sistema inmunitario innato que reconocen los patrones moleculares expuestos por los agentes

patógenos en la superficie de las moléculas

del complejo mayor de histocompatibilidad

(MHC, major histocompatibility complex) e inician la respuesta inmunitaria frente al tejido

lesionado (12, 13). Esta respuesta inmunitaria inicial desestabiliza la matriz extracelular

del parénquima pulmonar y los productos de

su rotura, como el ácido hialurónico y los biglucanos, que actúan como ligandos de los

TLR (–2 y –4, respectivamente), activan la

vía de transcripción del NF-kB (nuclear factor

kappa-B) (12), induciendo a las células epiteliales a producir mediadores de inflamación,

cuyas funciones van desde la activación de la

respuesta hasta la estimulación de la afluencia de células al pulmón, así como la inducción de la diferenciación y supervivencia de

las células inflamatorias o la proliferación y/o

activación de las células estructurales, contribuyendo de esta manera al remodelado que

tiene lugar en la EPOC. Los mediadores que

orquestan todo el fenómeno inflamatorio se

dividen en citocinas, quimiocinas y factores

de crecimiento; los más importantes se resumen en la tabla 1.

Además de éstos, están las proteasas, que en

función de su estructura bioquímica se clasifican en serinproteasas (elastasa, catepsina-G

y proteinasa-3), cisteinproteasas (catepsinaB, H, K, L y S) y metaloproteasas de matriz

(MMP). Estas últimas, además de proteolizar

uno o varios componentes de la matriz extracelular, también usan como sustrato algunas

quimiocinas, factores de crecimiento y receptores, lo que indica que, además de tener

una función importante en el remodelado

pulmonar, tienen una función reguladora en

el proceso inflamatorio (28). La acción proteolítica, tanto de las MMP como de la elastasa,

genera fragmentos de matriz extracelular que

3

pueden ser reconocidos como autoantígenos

por parte del sistema inmunitario, colaborando así a la progresión de la enfermedad (29).

Activación de linfocitos T

La especificidad del antígeno permite la generación de respuestas que se adaptan a patógenos específicos. Este proceso se inicia cuando

las células dendríticas inmaduras alertan al

sistema inmunitario adaptativo de la presencia de estos productos de lesión tisular (30). A

continuación, estas células maduran cuando

los TLR se unen a sus ligandos, y expresan altos valores de moléculas del MHC de clase II,

que se dirigen a los ganglios linfáticos locales,

donde presentan los antígenos a los LT (31).

La expresión de ciertas citocinas por las células dendríticas, como la IL-12 (interleucina 12),

activa el transductor de señal y activador de la

transcripción-4 (STAT4, signal transducer and

activator of transcription-4) e induce a los LT a

diferenciarse a LT cooperadores CD4+ tipo-1

(Th-1, T helper-1), responsables de la amplificación de la señal inflamatoria y que a su vez

producen un grupo de citocinas entre las que

se encuentran IL-6, IL–17A,F e interferón-gamma (IFN-γ). En fumadores con EPOC hay un

marcado aumento de las células dendríticas

maduras en las vías respiratorias periféricas,

que probablemente está relacionado con la

alta expresión en los pulmones de CCL20,

como quimioatrayente de células dendríticas.

Es probable que las células lesionadas, necróticas y apoptóticas de los pulmones de los

fumadores, sean absorbidas por las células

dendríticas maduras que expresan altos valores de moléculas del MHC de clase I, que

presentan los antígenos a los LT citotóxicos

CD8+, linfocitos abundantes en los pulmones

de pacientes con EPOC. Los LT CD8+ pueden

dañar el tejido, bien por una acción citolítica directa o por medio de la secreción de

citocinas proinflamatorias, entre las que se

encuentran el IFN-γ, IP-10 (interferon-inducible protein-10) y MIG (monokine induced by

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

4

IFN-γ). Los LT inactivos no pueden entrar en el

parénquima pulmonar fuera de los vasos sanguíneos, pero, una vez activados por las células dendríticas presentadoras de antígeno,

pueden situarse en el pulmón por medio de

sus receptores de quimiocinas específicos de

tejido. En los pulmones de los fumadores con

EPOC, los LT activos expresan los receptores

de quimiocinas CXCR3, CCR5 y CXCR6 (32).

Los ligandos para los CXCR3 son las quimiocinas CXCL10 y CXCL9, secretadas por los LT,

que aumentan la producción de la MMP-12

Tabla 1. Principales mediadores de la respuesta inflamatoria en la EPOC

Mediador

Célula productora

Función

Referencias

Citocinas

TNF-α

Macrófagos y células epiteliales

Desencadena la respuesta

inflamatoria

(14)

IL-1β

Macrófagos y células epiteliales

Favorece la secreción de

quimiocinas

(15)

IFN-γ

LT CD4+

Activa las vías de proteólisis

(16, 17)

IP-10

LT CD8+

Amplifica la señal inflamatoria

(17, 18)

MIG

LT CD8+

Amplifica la señal inflamatoria

(17, 18)

IL-6

Células epiteliales

Interviene en la expansión de las

células Th-2 y Th-17

(18, 19)

IL-17A,F

LT CD4+

Participa en la liberación de

quimiocinas de neutrófilos e

incrementa la expresión de genes

relacionados con las mucinas

(20)

MCP-1

Macrófagos y células epiteliales

Reclutamiento de monocitos

circulantes a través de la barrera

endotelial y epitelial

(21)

MIP-1α

Macrófagos y células epiteliales

Reclutamiento de monocitos

circulantes a través de la barrera

endotelial y epitelial

(22)

IL-8

Macrófagos y células epiteliales

Quimiotaxis de neutrófilos y

linfocitos

(22, 23)

LTB4

Macrófagos y células epiteliales

Quimiotaxis de neutrófilos

y linfocitos

(24)

GRO-α

Células epiteliales

Quimiotaxis de neutrófilos

(23)

N-αPGP, PGP

Células epiteliales

Quimiotaxis de neutrófilos

(25)

GS-CSF

Macrófagos

Implicado en la supervivencia de

neutrófilos y macrófagos

(26)

TGF-β

Células epiteliales

Favorece la proliferación de fibroblastos e incrementa la síntesis

de colágeno

(27)

EGF

Células epiteliales

Secreción de mucus

(26)

Quimiocinas

Factores

de crecimiento

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

facilitando la destrucción del pulmón. La expresión de estos receptores y de sus ligandos

se correlaciona con la gravedad de la enfermedad (32, 33).

En este punto, la progresión y la gravedad de

la enfermedad están determinadas por la capacidad de las células dendríticas de estimular a los LT. Los LT citotóxicos CD8+ son las

células predominantes en la EPOC, presentes

en las vías respiratorias grandes y pequeñas,

en las arterias pulmonares y en el parénquima pulmonar (34). El número de LT CD8+ en

el pulmón se correlaciona con el grado de obstrucción al flujo aéreo y enfisema, lo que sugiere que estas células causan lesiones tisulares en la EPOC. Cualquier célula que muestre

moléculas del MHC de clase I puede ser diana

de los LT CD8+. Después de un ataque citotóxico, las células diana mueren a causa de

la apoptosis o de la necrosis originadas por

la perforina, granulisina o la granzima-A o B,

que son enzimas proteolíticas liberadas por

los LT CD8+ en los pulmones de los pacientes

con EPOC (35). Por otro lado, los LT cooperadores CD4+ también se encuentran en grandes cantidades en las vías respiratorias y en

el parénquima de los fumadores con EPOC.

Estas células se activan y son oligoclonales,

es decir, clones de LT CD4+ que aparecen en

los pulmones pero no en la sangre, lo que sugiere que su acumulación es el resultado de

la estimulación por antígenos distribuidos por

todo el pulmón (36). El número de LT CD4+

que expresan IFN-γ se correlaciona también

con el grado de obstrucción al flujo aéreo (37),

apoyando la hipótesis de que estas células,

junto con los LT CD8+, desempeñan un papel

importante en la patogenia de la EPOC. La

función efectora de los LT CD4+ está mediada

principalmente por citocinas, que promueven

la migración transendotelial de las células inflamatorias al lugar mismo de la lesión.

El reclutamiento y la activación de las células

inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, LT CD4+, LT CD8+ y linfocitos B (LB)

5

progresan a medida que empeora la EPOC

(38). Se ha comunicado la presencia de LB en

los ganglios linfáticos de las vías respiratorias

y en el parénquima, tanto en pacientes con

EPOC como en ratones expuestos al humo

del tabaco (39). La ausencia de productos

bacterianos o virales en los folículos sugiere

que estos LB oligoclonales posiblemente surjan en respuesta a antígenos que proceden

directamente del pulmón (40). Sin embargo,

las infecciones virales y bacterianas podrían

ser importantes en perpetuar el proceso inflamatorio y se consideran como la principal

causa de las exacerbaciones de la EPOC; tales infecciones podrían desencadenar una

respuesta inmunitaria que culmine con un

daño pulmonar añadido.

Se ha comunicado además un aumento importante del número de neutrófilos activados en el esputo y lavado broncoalveolar de

pacientes con EPOC (41, 42), no siendo tan

significativo en las vías respiratorias ni en el

parénquima pulmonar (4). Esto puede reflejar

un rápido tránsito de estas células a través

de las vías respiratorias y parénquima. Secretan serinproteasas, incluyendo la elastasa

neutrofílica, la catepsina-G y la proteinasa-3,

así como MMP-8 y -9, que pueden contribuir

a la destrucción alveolar. Pasan a la circulación pulmonar y se adhieren a las células

endoteliales en la pared alveolar, liberando Eselectina, antes de pasar al espacio alveolar

bajo la dirección de factores quimiotácticos,

que incluyen la IL-8, el leucotrieno-B4 (LTB4)

y quimiocinas CXC, como GRO-α y ENA-78

(epithelial neutrophil activating protein de

78kDa) (43). Estos mediadores pueden derivarse de los macrófagos alveolares y de las

células epiteliales, pero el neutrófilo por sí

mismo puede ser una fuente importante de

IL-8. Los mecanismos celulares que subyacen

a la adhesión neutrofílica y transmigración difieren entre circulación sistémica y pulmonar,

y esto podría otorgar diferentes propiedades

a los neutrófilos que llegan desde los compartimentos alveolares o bronquiales. Puede ha-

6

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

ber diferencias significativas en los tiempos

de tránsito de los neutrófilos en diferentes

áreas del pulmón que pueden dar cuenta de

la distribución diferencial del enfisema, por

ejemplo, el predominio del lóbulo superior

en el enfisema centrolobulillar. Poco se sabe

sobre la supervivencia y apoptosis de los neutrófilos en las vías respiratorias con EPOC, por

su dificultad de cultivarlos desde muestras

de esputo; esto sugiere que otros factores intervienen en la generación de enfisema. De

hecho, existe una asociación negativa entre

el número de neutrófilos y la cantidad de destrucción alveolar en la EPOC, y los neutrófilos

no son una característica destacada de la

inflamación parenquimatosa en la EPOC. Es

probable que la neutrofilia de las vías respiratorias esté vinculada a la hipersecreción de

moco en la bronquitis crónica; de hecho, las

serinproteasas liberadas por los neutrófilos

son potentes estimulantes de la secreción de

moco por las glándulas submucosas y células

epiteliales. No obstante, el papel de los neutrófilos en la EPOC todavía no está claro. Estos neutrófilos también muestran un aumento en su respuesta que se correlaciona con el

grado de limitación al flujo de aire (44). Así,

el número de ellos presentes en las biopsias

bronquiales y en esputo inducido de pacientes con EPOC se correlaciona con la gravedad

de la enfermedad (41, 45) y con la tasa de

disminución de la función pulmonar (46).

Se sabe que el tabaco tiene un efecto estimulante directo sobre la producción de granulocitos y sobre su liberación desde la médula

ósea, posiblemente mediada por el factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF, granulocyte macrophage colonystimulating factor) y el factor estimulante de

colonias de granulocitos (G-CSF, granulocyte

colony-stimulating factor) liberados por los macrófagos alveolares (47), aumentando además

la retención de neutrófilos en el pulmón (48).

La extensión de la infiltración neutrofílica a órganos o tejidos puede evaluarse mediante el

análisis en tejidos o en órganos de la enzima

granular mieloperoxidasa (MPO), como se ha

visto en el sobrenadante del esputo (49). La

evaluación de la MPO es un procedimiento

relativamente sencillo y reproducible para la

estimación de los neutrófilos; sin embargo,

no distingue la MPO de los neutrófilos y monocitos de la actividad de la peroxidasa de los

eosinófilos. En pacientes, la MPO de los neutrófilos o lipocalina (una proteína específica de

los neutrófilos) puede medirse en el líquido de

lavado broncoalveolar o en el esputo como indicador de la actividad de los neutrófilos (50).

Respuesta autoinmunitaria

La inflamación pulmonar existente en la EPOC

grave incluye un gran número de LT CD4+ tipo1 oligoclonales activados (36), de LB (39) y de

LT CD8+, que persisten durante años, incluso

después de cesar el hábito de fumar (40), lo

que sugiere un proceso de autoperpetuación

de la lesión, que es una de las características

de las enfermedades autoinmunitarias. Esta

cadena de episodios sugiere que la respuesta inmunitaria adaptativa en la EPOC, junto

con su persistencia después de dejar de fumar, podría ser debida a una respuesta a autoantígenos. Tras un periodo inicial en el que

esta posibilidad sólo podía plantearse como

hipótesis, se han conocido recientemente los

primeros datos que podrían avanzar hacia la

confirmación de esta hipótesis (2, 51, 52).

Entre ellos, la presencia de anticuerpos antielastina–que se correlacionan con el grado

de enfisema (29)–, el desarrollo de un primer

modelo experimental de formación de enfisema autoinmunitario en ratas obtenido tras

desarrollar anticuerpos frente a células endoteliales –en respuesta a la inyección intraperitoneal de células endoteliales xenogénicas

(53)– o, más recientemente, la descripción

de nuevos autoanticuerpos relacionados con

la EPOC (54). Por lo tanto, hay datos muy significativos que apoyarían la existencia de un

proceso autoinmunitario en el desarrollo de

la EPOC, aunque por ahora se trata de datos

aislados que necesitan confirmación.

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

Apoptosis

Otro mecanismo que también participa en

el proceso de homeostasis y remodelado dependiente de la inflamación es la apoptosis,

que está finamente regulado y es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis

del tejido normal; se encuentra en equilibrio

con la proliferación y diferenciación celular.

Está involucrada en el desarrollo de la EPOC

debido a su interacción con la respuesta inflamatoria que tiene lugar, añadiendo una complejidad extra al entramado de procesos que

subyacen a la patogenia de esta enfermedad.

La afluencia, entre otros, de neutrófilos y LT

CD8+ al pulmón contribuye activamente en

los fenómenos de apoptosis (55). Los neutrófilos liberan la elastasa neutrofílica, que se une

a un receptor fosfatidilserina del macrófago y

produce una menor efectividad en la fagocitosis de células epiteliales apoptóticas por parte

de ellos, y contribuye a un mantenimiento del

estado inflamatorio. Por otro lado, la presencia de LT CD8+ puede inducir directamente

apoptosis de células epiteliales alveolares mediante la secreción de ciertas proteasas, como

la MMP-7 entre otras (56). Éstas producen la

destrucción directa de la matriz extracelular,

causando una pérdida de las interacciones

célula-matriz, lo que actúa como señal de inducción de apoptosis. Esta forma de muerte

celular programada inducida por ese desequilibrio célula-matriz se conoce con el término

de anoikis. Estudios recientes han observado

también que la presencia de estrés oxidativo

en los pulmones de los pacientes con EPOC

se correlaciona con bajos valores del factor

de crecimiento del endotelio vascular VEGF

(vascular endothelial growth factor) en estos

pacientes (57). Este factor de crecimiento está

presente de forma abundante en el pulmón

sano y tiene un papel antiapoptótico en las células del endotelio vascular (58).

Remodelado pulmonar

Como resultado de todos estos procesos inflamatorios, el tejido sufre una remodelación

7

de las vías respiratorias pequeñas y alvéolos

que engruesa la pared de dichas vías, lo que

reduce su diámetro, aumenta su resistencia al flujo de aire y destruye los alvéolos al

agrandar los espacios aéreos (59). Diversos

autores han encontrado una relación entre

la inflamación y el grosor de la pared alveolar (60). Este aumento de grosor también se

observó en fumadores con síntomas de obstrucción crónica de las vías aéreas y no así

en fumadores asintomáticos y con función

pulmonar normal, lo que indica la presencia

de una reparación eficaz cuya función sería

preservar la estructura básica encargada del

proceso de intercambio gaseoso en el parénquima pulmonar. Cuando la reparación no es

eficaz, existe un remodelado pulmonar donde

los componentes de la matriz se desorganizan, pierden sus características y su distribución anatómica originales y provocan un cambio en las propiedades elásticas tisulares. La

remodelación del epitelio de las vías respiratorias tras la irritación o lesión pulmonar conduce a un aumento de la proliferación celular

y a un cambio de la proporción de los tipos

celulares específicos. En la EPOC, la obstrucción está principalmente situada en la periferia pulmonar, donde se sitúan las vías aéreas

pequeñas. Además, la pérdida de retracción

elástica que se asocia a la remodelación del

tejido conectivo peribronquiolar provoca una

rotura de las ataduras alveolares constituidas

por los septos alveolares conectados con los

bronquiolos que impedirían el colapso de la

vía aérea. Las alteraciones vasculares también forman parte de los cambios histológicos de la EPOC, como muestra el hecho de la

presencia de LT CD8+ en las arterias pulmonares (61). Además, la evidente expresión del

receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR-2, vascular endotelial

growth factor receptor-2), en el septo alveolar

de las células endoteliales, sugiere que las

células epiteliales de las vías respiratorias

desempeñan un papel importante en la regulación del mantenimiento de la estructura y la

función vascular, así como en la reparación y

8

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

la remodelación de las estructuras alveolares

mediante la expresión del VEGF (62). El VEGF

actúa como un potente factor de supervivencia de las células endoteliales, inhibiendo

la apoptosis tanto in vitro como in vivo (63).

Estudiando el tamaño de los espacios aéreos mediante el análisis de la intersección

lineal media, que determina la distancia entre paredes alveolares y, por tanto, el grado

de agrandamiento de los espacios aéreos, se

observa un aumento en los pacientes con enfisema en relación con los individuos sanos.

Bioquímicamente, se han comprobado a su

vez diferencias en el contenido de colágeno

y elastina, con un aumento de colágeno en el

enfisema de tipo centroacinar y una disminución significativa de elastina en los enfisemas

de tipo panacinar y centroacinar graves (64).

Hay una relación entre la gravedad de la

enfermedad y la pérdida de elastina en pulmones con enfisema, y también entre la

expresión de ARN mensajero de elastina

y el tamaño medio de los espacios aéreos

distales, lo que indicaría la existencia de un

proceso de reparación (65). Estos procesos

de reparación pueden ser bioquímicamente

efectivos, es decir, puede que presenten una

cuantificación normal o alta, pero son morfológicamente defectuosos, sin seguir una

distribución arquitectónica regular, con pérdida de la alineación natural de la elastina,

lo que provocaría que la acción de enzimas

elastolíticas pueda ser mayor en estas fibras

defectuosas y que las fuerzas mecánicas del

pulmón puedan romperlas con mayor facilidad. Por otro lado, los colágenos de los tipos I y III están presentes en la capa adventicia de las arterias pulmonares, en el intersticio del árbol bronquial, en el septo interlobular, en la lámina propia bronquial y en el

intersticio alveolar, lugares donde ocurren

todos los cambios en el enfisema. Varios autores han encontrado la existencia de una

asociación entre el enfisema y las evidencias

morfométricas de rotura y reparación de colágeno (66). Los diversos resultados respecto al

contenido de colágeno en el enfisema reflejan

que el remodelado de la matriz es un proceso

dinámico con degradación de colágeno, seguido por un proceso de reparación que lleva

a un incremento de su deposición. Estudios

bioquímicos han demostrado la existencia de

un aumento del contenido de colágeno tanto

en pacientes con enfisema (64, 67) como en

modelos animales de esta enfermedad (68).

Este incremento no significa que la enfermedad se acompañe de fibrosis, pero su presencia, aparentemente paradójica en un sistema

que se define con pérdida de tejido, reflejaría

un fracaso de los sistemas de reparación que

siguen a la lesión y podría justificar que se

planteasen medidas de tratamiento antifibrótico experimental como paso previo a una

posible nueva línea terapéutica dirigida a la

regeneración pulmonar (69).

La inflamación en los distintos

estadios de la EPOC.

Relación entre inflamación

y deterioro funcional

La EPOC se caracteriza por la pérdida progresiva de la función pulmonar (70). En las

fases iniciales, los pacientes pueden permanecer prácticamente asintomáticos a pesar

del deterioro del volumen espiratorio forzado

en el primer segundo (FEV1, forced expiratory

volume), pero progresivamente aumentan

tanto la intensidad como la frecuencia de los

síntomas, con disnea y pérdida de calidad de

vida hasta que originan incapacidad e incluso fallecimiento (71). El proceso inflamatorio

desencadenado en las vías aéreas supone,

en estadios más avanzados, la afluencia de

LT CD8+ (72). Este aumento en el número

de LT CD8+ no sólo se ha observado en las

vías aéreas centrales, sino que también se

incrementan en las vías aéreas periféricas.

Este hecho hace pensar que el infiltrado de

LT CD8+ esté directamente relacionado con

un aumento, a su vez, de la limitación crónica del flujo aéreo que tiene lugar en las vías

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

aéreas periféricas de individuos fumadores

(73). El proceso inflamatorio que se genera

en las vías aéreas también supone un engrosamiento de su pared, que está relacionado

con un aumento de mediadores de fibrosis,

como las citocinas profibróticas, TGF-β (transforming growth factor-beta), IL-13, etc. (60).

Hogg et al. (60) demostraron que en individuos con estadios GOLD-IV el grosor de las

paredes de las vías aéreas era mayor que en

los individuos con estadios más leves de la

enfermedad.

Por otro lado, el desarrollo de enfisema supone la pérdida del epitelio alveolar, deterioro

provocado por la liberación de mediadores

de la inflamación, y la activación de enzimas

proteolíticas, que aceleran el proceso de destrucción tisular dando lugar al agrandamiento

de los espacios alveolares (29). Un ejemplo

de la relación que puede haber entre mediadores de inflamación y pérdida de función

pulmonar es el trabajo realizado por Baraldo

et al. (74) con grupos de pacientes con EPOC

(GOLD I-IV). En su estudio observaron que los

niveles de MMP-2 en los espacios alveolares

eran mayores en individuos con EPOC en estadios avanzados (GOLD III-IV). También existe una relación entre la pérdida de uniones

alveolares con el aumento del grado de inflamación (75).

La inflamación sistémica

en la EPOC

Los pacientes con EPOC también pueden tener asociada una inflamación sistémica que

se expresa por un incremento de células inflamatorias, de citocinas, y un aumento del estrés

oxidativo en la circulación sistémica, aunque,

debido a la heterogeneidad existente en la presentación de esta enfermedad, se sabe que

esta inflamación sistémica no se presenta en

todos los casos (76). La activación de neutrófilos en sangre periférica tiene como resultado

la potenciación de las respuestas migratorias

9

y citotóxicas (77), de expresión de especies

reactivas de oxígeno (ROS, reactive oxigen species) y la expresión de moléculas de adhesión

(78), así como un aumento de la quimiotaxis

y proteólisis extracelular (79). En otros casos,

la participación de los neutrófilos no ha sido

concluyente (80), por lo que las implicaciones

patogénicas de los neutrófilos periféricos no

están del todo aclaradas. Los linfocitos periféricos también tienen en la EPOC una función

alterada, con cambios en la activación de la

enzima nuclear Poli-ADP-Ribosa-Polimerasa

(PARP-1), que podría tener una contribución

patogénica en la enfermedad. Los monocitos

circulantes también están implicados en la

respuesta inflamatoria sistémica presente en

la EPOC. A este respecto, los monocitos aislados de estos pacientes liberan significativamente más MMP-9, IL-6 y MCP-1, y presentan

mayor activación de NFκB que los monocitos

de sujetos control (81).

Se sabe que también puede existir un incremento en los valores de los mediadores inflamatorios circulantes en sangre periférica.

Se describen marcadores de inflamación

sistémica como CRP (C-reactive protein), fibrinógeno, leucocitos, TNF-α (tumor necrosis

factor-alpha), IL-6 e IL-8 (82), así como niveles

elevados de CRP (83) relacionados con la presencia de enfermedad. El deterioro de la masa

muscular detectada en algunos casos de

EPOC se ha relacionado con la apoptosis y con

el estrés oxidativo generado por la respuesta

inflamatoria (84). También se han comunicado

niveles altos de fibrinógeno (85) y de citocinas

proinflamatorias, como IL-6 y TNF-α en sangre

circulante de enfermos con EPOC (86).

El origen de la inflamación sistémica presente en la EPOC no está aclarado. El humo de

tabaco está implicado en el desarrollo de varias enfermedades, incluidas las pulmonares

y las cardiovasculares, y es difícil separar la

participación de estos componentes en la

presencia demostrada de esta inflamación

(77); existen datos de que los fumadores sin

10

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

EPOC pueden llegan a presentar inflamación

sistémica y estrés oxidativo (87, 88) y datos

de que sea la propia enfermedad pulmonar

la que desencadene la respuesta inflamatoria sistémica, aunque no se haya encontrado

correlación entre los niveles de IL-8 y sTNFR

(soluble tumor necrosis factor receptor) en esputo y plasma (89).

Características diferenciales

de la inflamación en EPOC

y asma

Existen diferencias muy marcadas en el patrón de inflamación existente en las vías aéreas entre el asma y la EPOC con diferentes

tipos celulares, diferentes mediadores y diferente respuesta en el remodelado (90). El

sitio preferente de afectación también es distinto, con una mayor participación de las vías

aéreas grandes en el asma y un componente

prioritario de las vías aéreas pequeñas y del

parénquima en la EPOC.

Los cambios histológicos presentes en el

asma pueden presentarse desde las primeras

fases de la enfermedad. En el asma leve y moderado puede detectarse un incremento del

músculo liso de las vías aéreas, junto a una

alteración de su membrana basal, que muestra engrosamiento e hialinización; también,

mayor presencia de eosinófilos y mastocitos

(91). En el asma grave predomina una mayor

hiperplasia e hipertrofia del músculo liso y de

las células caliciformes e inflamatorias, junto

a un mayor engrosamiento de la membrana

basal; aparece la fibrosis subepitelial y hay un

replegamiento epitelial que acentúa el estrechamiento de la luz bronquial (92). Las vías

aéreas de la EPOC presentan, en cambio, un

mínimo engrosamiento del músculo liso bronquial y no tienen alterada la membrana basal.

Sin embargo, poseen un fuerte componente

de fibrosis peribronquial y el parénquima circundante muestra destrucción de las paredes

alveolares propias del enfisema (tabla 2).

Las células inflamatorias características del

asma, mastocitos y eosinófilos, apenas están

presentes en la EPOC y los neutrófilos, característicos en la inflamación presente en la

EPOC, apenas se observan en el asma. Esta

diferenciación celular es consecuencia de la

diferente secreción de factores quimiotácticos

procedente de las vías aéreas del asma o de

la EPOC, a favor de factores quimiotácticos de

los eosinófilos en el caso del asma, principalmente procedentes de las células epiteliales

bronquiales y a favor de factores quimiotácticos de los neutrófilos en la EPOC, producidos

por las células epiteliales y los macrófagos.

Estas últimas células se encuentran elevadas

en ambas patologías, pero con mucha mayor

intensidad en el caso de la EPOC, participando tanto en el reclutamiento de los neutrófilos

como en la liberación de proteasas (tabla 3).

Si diferente es la respuesta inflamatoria innata, también lo es la respuesta inmunitaria

adaptativa con participación de diferentes

subpoblaciones de LT y LB. En asmáticos, hay

un incremento de LT CD4+ con funcionalidad

Th-2 cuando en las vías aéreas de sujetos

normales el patrón es Th-1 (93). El patrón celular Th-2 induce la secreción de IL-4 e IL-13,

que modulan la liberación de IgE (inmunoglobulina E) por los LB, de IL-5, que estimula

la diferenciación de eosinófilos en la médula ósea, y de IL-9, que activa los mastocitos

Tabla 2. Inflamación en asma y EPOC

Respuesta

inmunitaria

Innata

Asma

EPOC

Eosinófilos

Neutrófilos

Mastocitos

Macrófagos

Macrófagos

Adquirida

Linfocitos T

Linfocitos T CD4+

CD4+

Linfocitos T CD8+

Linfocitos B

Linfocitos B

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

11

Tabla 3. Remodelado en asma y EPOC

Respuesta inmunitaria

Remodelado pulmonar

Asma

EPOC

Hipertrofia/hiperplasia del músculo

liso

Leve engrosamiento del músculo liso

Hipertrofia/hiperplasia de las

células caliciformes

Hipertrofia/hiperplasia de las células

caliciformes

Engrosamiento de la membrana

basal

No hay engrosamiento de la membrana

basal

Fibrosis subepitelial

Fibrosis peribronquial

Replegamiento epitelial

Destrucción del parénquima

(94). En la EPOC, los LT CD4+ muestran un

patrón de funcionalidad Th-1, pero se han

descrito casos de presencia Th-2, así como

también existen casos de asma con presencia de funcionalidad Th-1 haciendo que la

distinción de los patrones de funcionalidad

Th entre estas dos enfermedades no siempre

quede clara (95). Los principales mediadores

existentes en la EPOC también son diferentes, con predominio de LTB4, IL-8 y TNF-α,

así como una mayor presencia del estrés oxidativo, que también se presenta en el asma

pero en menor intensidad. Existe otro patrón

de funcionalidad de los LT CD4+, se trata del

Th-17, que se ha relacionado con las enfermedades autoinmunitarias y que ha sido detectado tanto en pacientes con asma como con

EPOC, aunque su significado no esté determinado (96). Los pacientes con EPOC muestran

además una elevada presencia de LT CD8+,

más intensa que la de los CD4+, y su número se ha relacionado con la gravedad de la

enfermedad, aunque se desconocen sus vías

de participación (73). Los LB son muy importantes en el asma, porque liberan la IgE específica. En la EPOC también están elevados los

LB, pero su participación en esta enfermedad

no está determinada (26) (tabla 3).

El patrón de inflamación es claramente diferente en el asma y en la EPOC, principalmente

en los estadios leves y moderados de ambas

enfermedades, pero en las fases graves esta

distinción puede no ser tan sencilla, porque los

patrones de respuesta inflamatoria tienden a

asemejarse, en casos de asma con inflamación

neutrofílica y de pacientes con EPOC que muestran inflamación eosinofílica en las exacerbaciones. En el caso de la EPOC, existe además

un porcentaje de pacientes que oscila entre el

10 y el 50, según las series, que muestran un

patrón de reversibilidad en la prueba broncodilatadora. Este grupo de pacientes presenta con

mayor frecuencia una elevada presencia de

eosinófilos en el esputo y plantea la duda entre

hacer un diagnóstico diferencial de asma frente

a EPOC o bien asumir que reúnen características comunes a ambas enfermedades.

Bibliografía

1. Cosio MG, Majo J. Inflammation of the airways and lung

parenchyma in COPD: role of T cells. Chest. 2002;121

Suppl 5:S160-5.

2. Cosio MG, Saetta M, Agustí A. Immunologic aspects

of chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med.

2009;360(23):2445-54.

3. Fullerton DG, Gordon SB, Calverley PM. Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers. Lancet. 2009;

374(9706):1964-5; respuesta del autor 5-6.

4. Finkelstein R, Fraser RS, Ghezzo H, Cosio MG. Alveolar

inflammation and its relation to emphysema in smokers.

Am J Respir Crit Care Med. 1995;152(5 Pt 1):1666-72.

5. MacNee W. Pulmonary and systemic oxidant/antioxidant imbalance in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc. 2005;2(1):50-60.

12

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

6. Enami S, Hoffmann HM, Colussi AJ. Acidity enhances

the formation of a persistent ozonide at aqueous ascorbate/ozone gas interfaces. Proc Natl Acad Sci USA.

2008;105(21):7365-9.

7. Li XY, Rahman I, Donaldson K, MacNee W. Mechanisms of cigarette smoke induced increased airspace

permeability. Thorax. 1996;51(5):465-71.

8. Jones JG, Minty MB, Lawler P, Hulands G, Crawley JC,

Veall N. Increased alveolar epithelial permeability in cigarette smokers. Lancet. 1980;1(8159):66-8.

9. Matzinger P. The danger model: a renewed sense of

self. Science. 2002;296(5566):301-5.

10. Rao T, Richardson B. Environmentally induced autoimmune diseases: potential mechanisms. Environ Health

Perspect. 1999;107 Suppl 5:737-42.

siological flow. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2002;

283(6):H2584-91.

22. Witherden IR, Vanden Bon EJ, Goldstraw P, Ratcliffe

C, Pastorini U, Tettley TD. Primary human alveolar type II

epithelial cell chemokine release. Effects of cigarette

smoke and neutrophil elastase. Am J Respir Cell Mol Biol.

2004;30:500-9.

23. Schulz C, Krätzel K, Wolf K, Schroll S, Köhler M, Pfeifer M. Activation of bronchial epithelial cells in smokers

without airway obstruction and patients with COPD.

Chest. 2004;125(5):1599-600.

24. Marian E, Baraldo S, Visentin A, Papi A, Saetta M, Fabbri

LM, et al. Up-regulated membrane and nuclear leukotriene

B4 receptors in COPD. Chest. 2006;129(6):1523-30.

11. Krieg AM, Vollmer J. Toll-like receptors 7, 8, and 9:

linking innate immunity to autoimmunity. Immunol Rev.

2007;220:251-69.

25. O’Reilly P, Jackson PL, Noerager B, Parker S, Dransfield M, Gaggar A, et al. N-alpha-PGP and PGP, potential

biomarkers and therapeutic targets for COPD. Respir

Res. 2009;18:10:38.

12. Crespo Lessmann A, Juárez Rubio C, Plaza Moral V.

Role of toll-like receptors in respiratory diseases. Arch

Bronconeumol. 2010;46(3):135-42.

26. Barnes P. The cytokine network in asthma and

chronic obstructive pulmonary disease. J Clin Invest.

2008;118(11):3546-56.

13. Parker LC, Prince LR, Sabroe I. Translational minireview series on toll-like receptors: networks regulated by

toll-like receptors mediate innate and adaptive immunity.

Clin Exp Immunol. 2007;147(2):199-207.

27. Takizawa H, Tanaka M, Takami K, Ohtoshi T, Ito K, Satoh

M, et al. Increased expression of transforming growth factorbeta 1 in small airway epithelium from tobacco smokers

and patients with chronic obstructive pulmonary disease

(COPD). Am J Respir Crit Care Med. 2001;163( 6):1476-83.

14. Mukhopadhyay S, Hoidal JR, Mukherjee TK. Role

of TNF-α in pulmonary pathophysiology. Respir Res.

2006;7:125.

15. Lappalainen U, Whitsett JA, Wert SE, Tichelaar JW,

Bry K. Interleukin-1beta causes pulmonary inflammation,

emphysema, and airway remodeling in the adult murine

lung. Am J Respir Cell Mol Biol. 2005;32(4):311-8.

16. Wang Z, Zheng T, Zhu Z, Homer RJ, Riese RJ, Chapman HA, et al. Interferon gamma induction of pulmonary emphysema in the adult murine lung. J Exp Med.

2000;192(11):1587-600.

17. Dixon AE, Mandac JB, Madtes DK, Martin PJ, Clark JG.

Chemokine expression in Th1 cell-induced lung injury:

prominence of IFN-gamma-inducible chemokines. Am J

Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2000;279(3):L592-9.

18. Górska K, Maskey-Warzechowska M, Krenke R.

Airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Curr Opin Pulm Med. 2010;16(2):89-96.

19. Cromwell O, Hamid Q, Corrigan CJ, Barkans J, Meng

Q, Collins PD, et al. Expression and generation of interleukin-8, IL-6 and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor by bronchial epithelial cells and enhancement

by IL-1 beta and tumour necrosis factor-alpha. Immunology. 1992;77(3):330-7.

20. Chen Y, Thai P, Zhao YH, Ho YS, DeSouza MM, Wu R.

Stimulation of airway mucin gene expression by interleukin (IL)-17 through IL-6 paracrine/autocrine loop. J Biol

Chem. 2003;278(19):17036-43.

21. Maus U, Henning S, Wenschuh H, Mayer K, Seeger

W, Lohmeyer J. Role of endothelial MCP-1 in monocyte

adhesion to inflamed human endothelium under phy-

28. Van Lint P, Libert C. Chemokine and cytokine processing by matrix metalloproteinases and its effect on

leukocyte migration and inflammation. J Leukoc Biol.

2007;82(6):1375-81.

29. Lee SH, Goswami S, Grudo A, Song LZ, Bandi V,

Goodnight-White S, et al. Antielastin autoimmunity

in tobacco smoking-induced emphysema. Nat Med.

2007;13(5):567-9.

30. McWilliam AS, Napoli S, Marsh AM, Pemper FL,

Nelson DJ, Pimm CL, et al. Dendritic cells are recruited into the airway epithelium during the inflammatory

response to a broad spectrum of stimuli. J Exp Med.

1996;184(6):2429-32.

31. Lambrecht BN, Prins JB, Hoogsteden HC. Lung dendritic cells and host immunity to infection. Eur Respir J.

2001;18(4):692-704.

32. Freeman CM, Curtis JL, Chensue SW. CC chemokine

receptor 5 and CXC chemokine receptor 6 expression by

lung CD8+ cells correlates with chronic obstructive pulmonary disease severity. Am J Pathol. 2007;171(3):767-76.

33. Saetta M, Mariani M, Panina-Bordignon P, Turato G,

Buonsanti C, Baraldo S, et al. Increased expression of

the chemokine receptor CXCR3 and its ligand CXCL10

in peripheral airways of smokers with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med.

2002;165(10):1404-9.

34. Saetta M, Baraldo S, Corbino L, Turato G, Braccioni

F, Rea F, et al. CD8+ve cells in the lungs of smokers with

chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit

Care Med. 1999;160(2):711-7.

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

35. Vernooy JH, Moller GM, Van Suylen RJ, Van Spijk MP,

Cloots RH, Hoet PH, et al. Increased granzyme A expression in type II pneumocytes of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care

Med. 2007;175(5):464-72.

36. Sullivan AK, Simonian PL, Falta MT, Mitchell JD, Cosgrove GP, Brown KK, et al. Oligoclonal CD4+ T cells in the

lungs of patients with severe emphysema. Am J Respir

Crit Care Med. 2005;172(5):590-6.

37. Di Stefano A, Caramori G, Capelli A, Gnemmi I, Ricciardolo FL, Oates T, et al. STAT4 activation in smokers

and patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Eur Respir J. 2004;24(1):78-85.

38. Turato G, Zuin R, Miniati M, Baraldo S, Rea F, Beghe

B, et al. Airway inflammation in severe chronic obstructive pulmonary disease: relationship with lung function

and radiologic emphysema. Am J Respir Crit Care Med.

2002;166(1):105-10.

39. Van der Strate BW, Postma DS, Brandsma CA, Melgert BN, Luinge MA, Geerlings M, et al. Cigarette smokeinduced emphysema: A role for the B cell? Am J Respir

Crit Care Med. 2006;173(7):751-8.

40. Shapiro SD. End-stage chronic obstructive pulmonary

disease: the cigarette is burned out but inflammation rages on. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164(3):339-40.

41. Keatings VM, Collins PD, Scott DM, Barnes PJ. Differences in interleukin-8 and tumor necrosis factor-alpha

in induced sputum from patients with chronic obstructive

pulmonary disease or asthma. Am J Respir Crit Care Med.

1996;153(2):530-4.

42. Lacoste JY, Bousquet J, Chanez P, Van Vyve T, SimonyLafontaine J, Lequeu N, et al. Eosinophilic and neutrophilic inflammation in asthma, chronic bronchitis, and

chronic obstructive pulmonary disease. J Allergy Clin Immunol. 1993;92(4):537-48.

13

48. MacNee W, Wiggs B, Belzberg AS, Hogg JC. The effect

of cigarette smoking on neutrophil kinetics in human

lungs. N Engl J Med. 1989;321(14):924-8.

49. Peleman RA, Rytila PH, Kips JC, Joos GF, Pauwels RA. The

cellular composition of induced sputum in chronic obstructive

pulmonary disease. Eur Respir J. 1999;13(4):839-43.

50. Schmekel B, Seveus L, Xu SY, Venge P. Human neutrophil lipocalin (HNL) and myeloperoxidase (MPO). Studies of lung lavage fluid and lung tissue. Respir Med.

2000;94(6):564-8.

51. Agustí A, MacNee W, Donaldson K, Cosio M. Hypothesis: does COPD have an autoimmune component?

Thorax. 2003;58(10):832-4.

52. Cosio MG. Autoimmunity, T-cells and STAT-4 in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. Eur

Respir J. 2004;24(1):3-5.

53. Taraseviciene-Stewart L, Scerbavicius R, Choe KH,

Moore M, Sullivan A, Nicolls MR, et al. An animal model

of autoimmune emphysema. Am J Respir Crit Care Med.

2005;171(7):734-42.

54. Feghali-Bostwick CA, Gadgil AS, Otterbein LE, Pilewski JM, Stoner MW, Csizmadia E, et al. Autoantibodies in

patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am

J Respir Crit Care Med. 2008;177(2):156-63.

55. Majo J, Ghezzo H, Cosio MG. Lymphocyte population and apoptosis in the lungs of smokers and their relation to emphysema. Eur Respir J. 2001;17(5):946-53.

56. Demedts IK DT, Bracke KR, Joos GF, Brusselle GG.

Role of apoptosis in the pathogenesis of COPD and pulmonary emphysema. Respir Res. 2006;7:53.

57. Kanazawa H YJ. Elevated oxidative stress and reciprocal reduction of vascular endothelial growth factor levels

with severity of COPD. Chest. 2005;128(5):3191-7.

43. Tanino M, Betsuyaku T, Takeyabu K, Tanino Y, Yamaguchi E, Miyamoto K, et al. Increased levels of interleukin-8 in BAL fluid from smokers susceptible to pulmonary

emphysema. Thorax. 2002;57(5):405-11.

58. Tuder RM ZL, Cho CY, Taraseviciene-Stewart L, Kasahara Y, Salvemini D, Voelkel NF, Flores SC. Oxidative

stress and apoptosis interact and cause emphysema due

to vascular endothelial growth factor receptor blockade.

Am J Respir Cell Mol Biol. 2003;29(1):88-97.

44. Richards GA, Theron AJ, Van der Merwe CA, Anderson

R. Spirometric abnormalities in young smokers correlate

with increased chemiluminescence responses of activated

blood phagocytes. Am Rev Respir Dis. 1989;139(1):181-7.

59. Cosio M, Ghezzo H, Hogg JC, Corbin R, Loveland M,

Dosman J, et al. The relations between structural changes in small airways and pulmonary-function tests. N

Engl J Med. 1978;298(23):1277-81.

45. Di Stefano A, Capelli A, Lusuardi M, Balbo P, Vecchio

C, Maestrelli P, et al. Severity of airflow limitation is associated with severity of airway inflammation in smokers.

Am J Respir Crit Care Med. 1998;158(4):1277-85.

60. Hogg JC, Chu F, Utokaparch S, Woods R, Elliott WM,

Buzatu L, et al. The nature of small-airway obstruction

in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med.

2004;350(26):2645-53.

46. Stanescu D, Sanna A, Veriter C, Kostianev S, Calcagni PG, Fabbri LM, et al. Airways obstruction, chronic expectoration, and rapid decline of FEV1 in smokers are

associated with increased levels of sputum neutrophils.

Thorax. 1996;51(3):267-71.

61. Peinado VI, Barberá JA, Abate P, Ramírez J, Roca J, Santos S, et al. Inflammatory reaction in pulmonary muscular

arteries of patients with mild chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159(5 Pt

1):1605-11.

47. Terashima T, Wiggs B, English D, Hogg JC, Van Eeden

SF. Phagocytosis of small carbon particles (PM10) by alveolar macrophages stimulates the release of polymorphonuclear leukocytes from bone marrow. Am J Respir

Crit Care Med. 1997;155(4):1441-7.

62. Kasahara Y, Tuder RM, Cool CD, Lynch DA, Flores SC,

Voelkel NF. Endothelial cell death and decreased expression of vascular endothelial growth factor and vascular

endothelial growth factor receptor 2 in emphysema. Am J

Respir Crit Care Med. 2001;163(3 Pt 1):737-44.

14

Módulo 1

Actualización de la terapéutica de la EPOC desde la perspectiva inflamatoria

63. Alon T, Hemo I, Itin A, Pe’er J, Stone J, Keshet E.

Vascular endothelial growth factor acts as a survival

factor for newly formed retinal vessels and has implications for retinopathy of prematurity. Nat Med.

1995;1(10):1024-8.

78. Noguera A, Busquets X, Sauleda J, Villaverde JM,

MacNee W, Agustí AG. Expression of adhesion molecules

and G proteins in circulating neutrophils in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med.

1998;158(5 Pt 1):1664-8.

64. Cardoso WV, Sekhon HS, Hyde DM, Thurlbeck WM.

Collagen and elastin in human pulmonary emphysema.

Am Rev Respir Dis. 1993;147(4):975-81.

79. Burnett D, Chamba A, Hill SL, Stockley RA. Neutrophils from subjects with chronic obstructive lung disease

show enhanced chemotaxis and extracellular proteolysis.

Lancet. 1987;2(8567):1043-6.

65. Lucey EC, Goldstein RH, Stone PJ, Snider GL. Remodeling of alveolar walls after elastase treatment of hamsters. Results of elastin and collagen mRNA in situ hybridization. Am J Respir Crit Care Med. 1998;158(2):555-64.

66. Vlahovic G, Russell ML, Mercer RR, Crapo JD. Cellular

and connective tissue changes in alveolar septal walls in

emphysema. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160(6):

2086-92.

67. Martín Mosquero C, Peces-Barba G, Rubio ML, Ortega

M, Rodríguez Nieto MJ, Martínez Galán L, et al. Increased

collagen deposition correlated with lung destruction in human emphysema. Histol Histopathol. 2006;21(8):823-8.

68. Rubio ML, Martín Mosquero MC, Ortega M, PecesBarba G, González Mangado N. Oral N-acetylcysteine

attenuates elastase-induced pulmonary emphysema in

rats. Chest. 2004;125(4):1500-6.

69. Martínez Galán L, Del Puerto Nevado L, Pérez Rial

S, Díaz Gil JJ, González Mangado N, Peces-Barba G. Liver growth factor improves pulmonary fibrosis secondary

to cadmium administration in rats. Arch Bronconeumol.

2010;46(1):20-6.

70. Fletcher C, Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J. 1977;1(6077):1645-8.

71. García F. Realidad y expectativas en la EPOC: progresión de la enfermedad y mortalidad. Arch Bronconeumol.

2008;44 Supl 2:1-3.

72. O’Shaughnessy TC, Ansari TW, Barnes NC, Jeffery PK.

Inflammation in bronchial biopsies of subjects with chronic bronchitis: inverse relationship of CD8+ T lymphocytes

with FEV1. Am J Respir Crit Care Med. 1997;155(3):852-7.

73. Saetta M, Di Stefano A, Turato G, Facchini FM, Corbino L, Mapp CE, et al. CD8+ T-lymphocytes in peripheral

airways of smokers with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157(3 Pt 1):822-6.

74. Baraldo S, Bazzan E, Zanin ME, Turato G, Garbisa

S, Maestrelli P, et al. Matrix metalloproteinase-2 protein

in lung periphery is related to COPD progression. Chest.

2007;132(6):1733-40.

75. Saetta M, Ghezzo H, Kim WD, King M, Angus GE,

Wang NS, et al. Loss of alveolar attachments in smokers.

A morphometric correlate of lung function impairment.

Am Rev Respir Dis. 1985;132(4):894-900.

80. Cataldo D, Munaut C, Noel A, Frankenne F,

Bartsch P, Foidart JM, et al. Matrix metalloproteinases and TIMP-1 production by peripheral blood granulocytes from COPD patients and asthmatics. Allergy.

2001;56(2):145-51.

81. Aldonyte R, Jansson L, Piitulainen E, Janciauskiene

S. Circulating monocytes from healthy individuals and

COPD patients. Respir Res. 2003;4:11.

82. Gan WQ, Man SF, Senthilselvan A, Sin DD. Association between chronic obstructive pulmonary disease and

systemic inflammation: a systematic review and a metaanalysis. Thorax. 2004;59(7):574-80.

83. Broekhuizen R, Wouters EF, Creutzberg EC, Schols

AM. Raised CRP levels mark metabolic and functional impairment in advanced COPD. Thorax. 2006;61(1):

17-22.

84. Agustí AG, Sauleda J, Miralles C, Gómez C, Togores B,

Sala E, et al. Skeletal muscle apoptosis and weight loss

in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir

Crit Care Med. 2002;166(4):485-9.

85. Dahl M, Tybjaerg-Hansen A, Vestbo J, Lange P, Nordestgaard BG. Elevated plasma fibrinogen associated

with reduced pulmonary function and increased risk of

chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit

Care Med. 2001;164(6):1008-11.

86. Di Francia M, Barbier D, Mege JL, Orehek J. Tumor necrosis factor-alpha levels and weight loss in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med.

1994;150(5 Pt 1):1453-5.

87. Dietrich M, Block G, Benowitz NL, Morrow JD, Hudes

M, Jacob P III, et al. Vitamin C supplementation decreases oxidative stress biomarker f2-isoprostanes in plasma of nonsmokers exposed to environmental tobacco

smoke. Nutr Cancer. 2003;45(2):176-84.

88. Dietrich M, Block G, Hudes M, Morrow JD, Norkus EP,

Traber MG, et al. Antioxidant supplementation decreases

lipid peroxidation biomarker F(2)-isoprostanes in plasma of

smokers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002;11(1):713.

76. Agustí AG, Calverley PM, Celli B, Coxson HO, Edwards

LD, Lomas DA, et al. Characterisation of COPD heterogeneity in the ECLIPSE cohort. Respir Res. 2010;11:122.

89. Vernooy JH, Kucukaycan M, Jacobs JA, Chavannes

NH, Buurman WA, Dentener MA, et al. Local and systemic inflammation in patients with chronic obstructive

pulmonary disease: soluble tumor necrosis factor receptors are increased in sputum. Am J Respir Crit Care Med.

2002;166(9):1218-24.

77. Wouters EF. Local and systemic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc.

2005;2(1):26-33.

90. Jeffery PK. Comparison of the structural and inflammatory features of COPD and asthma. Giles F. Filley Lecture. Chest. 2000;117(5 Suppl 1):S251-60.

Parte 1

La EPOC como una enfermedad inflamatoria

91. Cokugras H, Akcakaya N, Seckin, Camcioglu Y, Sarimurat N, Aksoy F. Ultrastructural examination of bronchial biopsy specimens from children with moderate asthma. Thorax. 2001;56(1):25-9.

92. Jeffery PK. Remodeling and inflammation of bronchi

in asthma and chronic obstructive pulmonary disease.

Proc Am Thorac Soc. 2004;1(3):176-83.

93. Meyer EH, De Kruyff RH, Umetsu DT. T cells and

NKT cells in the pathogenesis of asthma. Ann Rev Med.

2008;59:281-92.

15

94. Kay AB. The role of T lymphocytes in asthma. Chem

Immunol Allergy. 2006;91:59-75.

95. Kurashima K, Fujimura M, Myou S, Ishiura Y, Onai

N, Matsushima K. Asthma severity is associated with an

increase in both blood CXCR3+ and CCR4+ T cells. Respirology. 2006;11(2):152-7.

96. Doe C, Bafadhel M, Siddiqui S, Desai D, Mistry V, Rugman P, et al. Expression of the T helper 17-associated

cytokines IL-17A and IL-17F in asthma and COPD. Chest.

2010;138(5):1140-7.

Parte 2

Corticoides inhalados

en la EPOC

Borja García-Cosío Piqueras, Raquel Extremera Fuentes

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca

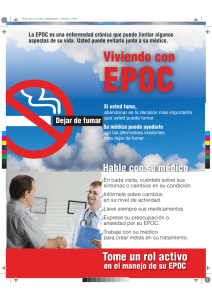

Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por una obstrucción

crónica y progresiva al flujo aéreo, que no es

completamente reversible con tratamiento

broncodilatador y que se asocia a un proceso inflamatorio de las pequeñas vías aéreas

y del parénquima pulmonar en respuesta a

la inhalación de diversas sustancias nocivas, especialmente humo del tabaco (1).

De acuerdo con las normativas internacionales actuales (1), los objetivos del tratamiento de la EPOC son: a) prevenir la progresión

de la enfermedad; b) aliviar los síntomas;

c) mejorar la tolerancia al ejercicio; d) mejorar el estado de salud; e) prevenir y tratar

las complicaciones; f) prevenir y tratar las

exacerbaciones, y g) reducir la mortalidad.

Estos objetivos deben perseguirse con los

mínimos efectos adversos farmacológicos

posibles (1).

Dado que, por una parte, la respuesta inflamatoria parece ser responsable de la lesión

de las vías aéreas y del parénquima pulmonar que caracteriza la EPOC y, por otra, que

los corticoides o corticosteroides inhalados

(ICS) disminuyen la inflamación bronquial en

el asma (2), diversos estudios han tratado

de evaluar la función de los ICS en el tratamiento crónico de la EPOC. Hay que señalar

aquí que el papel de los corticoides en el tra-

tamiento de los episodios de agudización de

la EPOC está bien establecido (3, 4).

Este curso de formación revisa: la patobiología del proceso inflamatorio de la EPOC y el

nivel de evidencia clínica disponible hoy en

día para sostener el empleo de ICS en el tratamiento crónico de la enfermedad; discute

su posible mecanismo molecular de acción

en estos pacientes; evalúa la reciente alerta

por sus efectos secundarios, y concluye con

unas recomendaciones sencillas para guiar

sobre su utilización en la práctica diaria.

Inflamación en la EPOC

La Iniciativa Global para la EPOC (GOAL) la

define como una obstrucción al flujo aéreo

progresiva, no reversible y que se asocia a

una respuesta inflamatoria anormal a la

inhalación de gases o partículas, principalmente humo del tabaco (1).

La EPOC se caracteriza por una inflamación

crónica de las vías aéreas, parénquima y lecho vascular pulmonar. Estudios histológicos

muestran que el foco de inflamación más importante se localiza en los bronquiolos, que

están obstruidos por presentar fibrosis e infiltración por macrófagos y linfocitos T, predominando los linfocitos T CD8+ (citotóxicos)

(5). El enfisema pulmonar se caracteriza por

una destrucción de los espacios alveolares,

consecuencia de dicha inflamación. Hasta

Parte 2

Corticoides inhalados en la EPOC

17

hace poco tiempo no ha sido aclarado el patrón celular predominante, debido principalmente a la dificultad en la toma de muestras

de parénquima pulmonar en estos enfermos

y a que gran parte de ellos se han basado en

estudios del lavado broncoalveolar.

de estas dos importantes citocinas. Esta activación de células mononucleares induce la

expresión de moléculas de adhesión leucocitaria (ICAM-1) y E-selectinas, y todas ellas

estarían implicadas en el reclutamiento de

neutrófilos al pulmón.

Tradicionalmente se ha atribuido el protagonismo principal del proceso inflamatorio

de la EPOC al neutrófilo, que aparece a las

pocas horas del consumo del tabaco y que

persiste junto con los macrófagos activados,

produciendo una gran cantidad de mediadores de la inflamación, así como proteasas