Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y

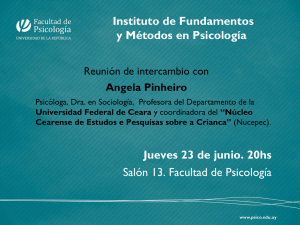

Anuncio