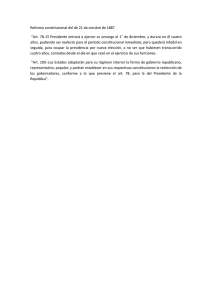

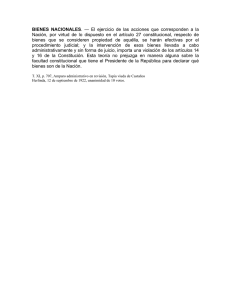

la modernización del derecho administrativo colombiano

Anuncio