Dulce María Loynaz` Jardín: Subversive

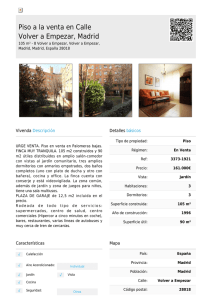

Anuncio