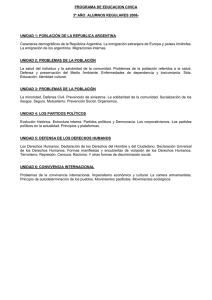

facultad de ciencias jurídicas escuela de derecho teoría de la

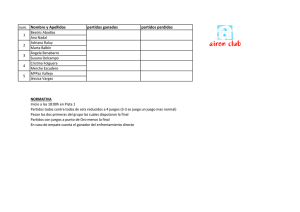

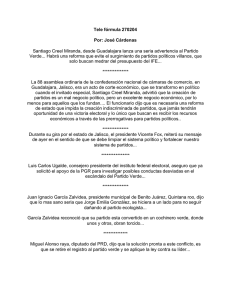

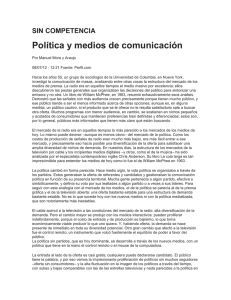

Anuncio