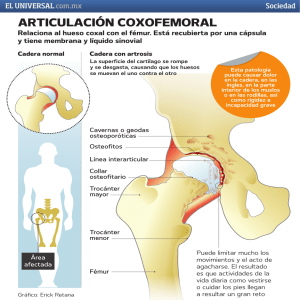

valoracion de resultados funcionales en pacientes de 50 a 90 años

Anuncio