- Ninguna Categoria

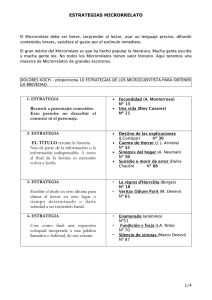

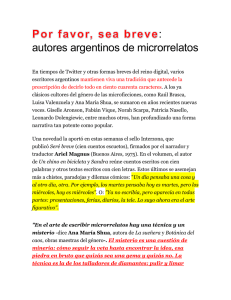

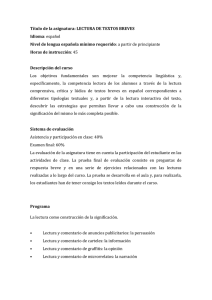

Microrrelato Hispánico: Teoría y Análisis (1988-2008)

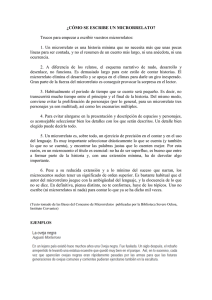

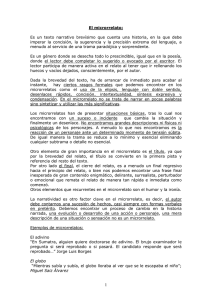

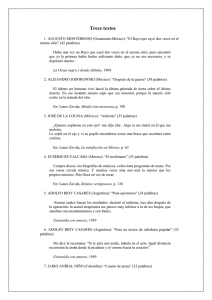

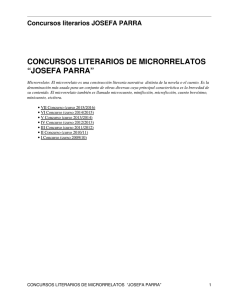

Anuncio