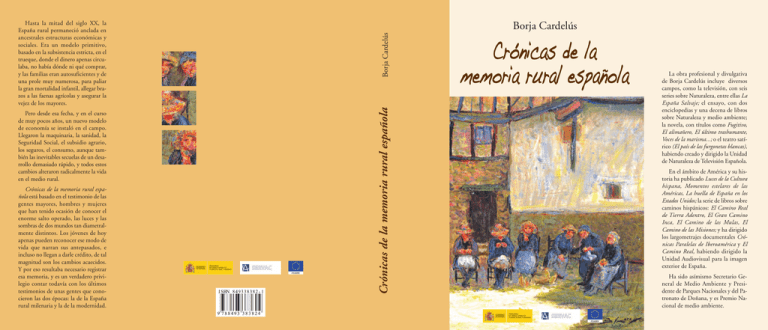

Crónicas de la memoria rural española

Anuncio