Administración de hierro intravenoso en niños. Aspectos prácticos

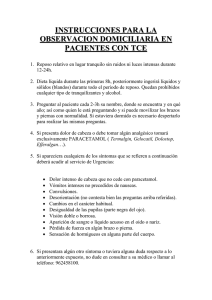

Anuncio

NUTRICIÓN INFANTIL PEDIÁTRICA Acta Pediatr Esp. 2007; 65(11): 579-583 Administración de hierro intravenoso en niños. Aspectos prácticos A. Rodríguez Martínez, J.M. Moreno Villares1, A. Rodríguez Herrera, B. Espín Jaime, A. Pizarro Martín, J.R. Rodríguez Ruiz Sección de Gastroenterología y Hepatología. Hospital Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla. 1 Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid 46 Resumen Abstract El hierro es un nutriente esencial con un papel fisiológico muy importante para la vida. Su déficit ocasiona la anemia ferropénica, la enfermedad hematológica más frecuente en la infancia, cuyo tratamiento se fundamenta, por un lado, en la corrección de la causa que la origina y, por otro, en la administración de suplementos de hierro. En algunos casos en que el tratamiento con hierro oral no es posible, debe recurrirse a su administración parenteral. Esta vía de administración permite aportar el hierro más rápidamente, lo que supone mayor rapidez en la recuperación de la anemia, con los consiguientes beneficios. La disponibilidad de un preparado como el hierro sacarosa, con muy buen perfil de seguridad y eficacia, justifica su empleo en pacientes pediátricos ferropénicos. Title: Intravenous iron therapy in childhood: a practical approach Palabras clave Keywords Anemia ferropénica, ferropenia, hierro sacarosa, hierro parenteral Iron-deficiency anemia, iron deficiency, iron sucrose, parenteral iron Introducción embargo, la disponibilidad de un preparado como el hierro sacarosa (Venofer®), con muy buen perfil de seguridad, justifica plenamente su uso en pacientes pediátricos ferropénicos en los que el tratamiento con hierro oral no sea posible7. La anemia secundaria a la falta del hierro suficiente para la síntesis de hemoglobina (Hb) es la enfermedad hematológica más frecuente de la lactancia y la niñez1,2. Su frecuencia está relacionada con ciertos aspectos básicos del metabolismo del hierro y de la nutrición, y es también muy frecuente en pacientes pediátricos con una patología gastrointestinal3. Los aspectos fundamentales en el tratamiento de los pacientes con anemia ferropénica son la corrección de la causa inicial y la administración de suplementos de hierro. Esto supondrá una recuperación de los niveles de Hb, con la mejoría en la situación del niño, y permitirá evitar situaciones más comprometidas, como el uso de transfusiones en casos concretos. Aunque el hierro oral es el indicado en la mayoría de los pacientes pediátricos, en algunos casos no será posible su utilización por mala tolerancia o malabsorción, por lo que se deberá recurrir a la administración parenteral4. Esta vía de administración permite una mayor rapidez en la recuperación de la anemia, con los consiguientes beneficios para el niño. Desafortunadamente, los preparados de hierro hasta ahora utilizados tenían importantes efectos secundarios que limitaban su uso5,6. Sin Iron is an essential nutrient that is involved in numerous biological reactions. Iron deficiency causes anemia, and iron-deficiency anemia is the most common type in children worldwide. Reversal of iron deficiency anemia usually cannot be accomplished by dietary means alone. Adequate therapy must not only correct the deficiency, but also treat its cause. In some cases, when oral therapy fails, it is necessary to administer iron parenterally. Intravenous iron therapy provides iron more rapidly and, thus, contributes to an earlier recovery from anemia. Iron sucrose is a safe and valuable parenteral iron preparation that may be used in pediatric patients with no response or intolerance to oral preparations. La eritropoyesis es el proceso mediante el cual se produce la proliferación y la diferenciación de las células madre eritropoyéticas para convertirse en eritrocitos. Cada día se renuevan alrededor del 1-1,5% de todos los eritrocitos circulantes. Este proceso, llevado a cabo en la médula ósea, tarda unos 5-7 días y finaliza con la liberación de los reticulocitos, que se convierten en eritrocitos maduros tras un día de circulación en sangre periférica. La eritropoyesis está regulada de forma estrecha; la eritropoyetina, sintetizada y liberada por las células peritubulares intersticiales del riñón en respuesta a la hipoxia tisular, desempeña el papel principal8. Sin embargo, para que la eritropoyesis se desarrolle de una manera efectiva, además de eritropoyetina es necesario que haya un aporte adecuado de vitamina B12, ácido fólico y, sobre todo, hierro. El hierro es el oligoelemento más abundante en los seres humanos, y su función principal, aunque no la única, es formar parte de la Hb, proteína esencial para el transporte de oxígeno. Fecha de recepción: 15/06/07. Fecha de aceptación: 11/07/07. 579 Correspondencia: J.M. Moreno Villares. Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Carretera de Andalucía, km 5,4. 28041 Madrid. Correo electrónico: [email protected] 579-583 NUTRICION ADMI.indd 46 19/12/07 11:07:24 Sus misiones fisiológicas se deben a su capacidad de donar y aceptar electrones, intercambiando su forma férrica (Fe 3+) por su forma ferrosa (Fe 2+); pero también puede resultar muy tóxico para los tejidos al intervenir en la formación de radicales libres. Por ello, su metabolismo está muy finamente regulado, y prácticamente todo el hierro de nuestro organismo se encuentra unido a proteínas. El cuerpo de un recién nacido contiene unos 0,5 g de hierro, mientras que en el adulto se calcula que esa cantidad es 10 veces mayor. Para compensar esa diferencia, el organismo de un niño tiene que absorber diariamente en torno a 0,8 mg de hierro durante los primeros 15 años de vida. A estas necesidades destinadas al crecimiento, hay que añadir otra pequeña cantidad destinada a compensar las pérdidas de hierro que produce la descamación celular. Por todo ello, para mantener un balance positivo de hierro, el niño debe absorber en torno a 1 mg de hierro diario; es un proceso muy complejo, en el que el enterocito desempeña un papel central. El proceso de absorción está estrechamente regulado, y se han identificado al menos tres mecanismos principales. El primero es la concentración de hierro oral: un aumento del hierro en la dieta puede, paradójicamente, hacer disminuir su absorción por acumulación de hierro intraenterocitario, incluso si los depósitos de hierro en el organismo están bajos. El segundo mecanismo regulador son los depósitos sistémicos de hierro. Si éstos están bajos, aumenta la capacidad de absorción de hierro, aunque parece que el incremento no supera 2-3 veces la absorción habitual. El mecanismo por el que se produce este aumento de absorción no es del todo conocido, pero parece iniciarse en la profundidad de la cripta, programando al enterocito en maduración para absorber más o menos hierro durante su vida celular. El tercer factor regulador de la absorción, y quizás el más potente de todos, son las necesidades eritropoyéticas. Al aumentar las necesidades, se estimula la absorción intestinal por un mecanismo no conocido. Como último mecanismo, relacionado o no con los otros tres descritos, la hipoxia hística también aumenta la asimilación del hierro9-11. Una vez absorbido, el hierro pasa a la sangre y circula, transportado por la transferrina, hasta las células donde será utilizado, especialmente los precursores eritropoyéticos de la médula ósea. Una vez en el citoplasma, en el caso de las células hematopoyéticas, el hierro entra en la mitocondria para participar en la síntesis del grupo hemo, componente fundamental de la Hb. En el resto de células puede intervenir en otros procesos metabólicos, como la síntesis de mioglobina y de algunas enzimas, o ser almacenado en forma de hemosiderina o ferritina, sobre todo en las células del sistema reticuloendotelial (SRE) y en el hígado, respectivamente, para su utilización en caso de ser necesario. Para la eritropoyesis se necesita una cantidad diaria de hierro, el 99% del cual proviene del reciclado de Hb en las células del SRE. La absorción intestinal sólo aporta el 1% restante, además de compensar las pérdidas diarias a través de las heces y el riñón. Cuando se produce una disminución de la absorción o un aumento de las pérdidas, se ha de recurrir a los depósitos de hierro, que irán disminuyendo (ferropenia). TABLA 1 Administración de hierro intravenoso en niños. Aspectos prácticos. A. Rodríguez Martínez, et al. Indicaciones del tratamiento con hierro intravenoso Anemia ferropénica demostrada, con alguno de los factores siguientes: • Mala respuesta, incumplimiento terapéutico o no tolerancia al hierro oral • Casos en los que se requiera una rápida recuperación de la anemia Indicaciones más habituales en pediatría: • Insuficiencia renal crónica, asociado al tratamiento con rhEPO11,12 • Anemia de la prematuridad, asociado al tratamiento con rhEPO13-15 • Patología digestiva16,17 Indicaciones más habituales en patología digestiva (además de las indicaciones genéricas): • Necesidad de nutrición parenteral prolongada16,17 • Enfermedad inflamatoria intestinal crónica activa18,19 • Malabsorción (cirugía gástrica, resecciones intestinales…) rhEPO: eritropoyetina recombinante humana. El déficit de hierro acaba originando una anemia ferropénica si no se dispone del hierro suficiente para la síntesis de Hb. Tratamiento de la anemia ferropénica: papel del hierro intravenoso Aunque en ocasiones la anemia puede ser grave y mal tolerada, lo que hace necesaria la transfusión de concentrados de hematíes, el tratamiento habitual, independientemente de la corrección de la causa, es el aporte de hierro. En principio, siempre que sea posible, la vía de administración será la oral. Sin embargo, en algunas ocasiones, ya sea por malabsorción, mala tolerancia o para acelerar la respuesta al tratamiento, estaría justificado el uso de hierro por vía parenteral (tabla 1). 47 Las formulaciones iniciales de hierro parenteral presentaban muchos problemas5,6. Los preparados intramusculares, como el hierro sorbitol, producen una marca en el lugar de la inyección, son dolorosos y su absorción es, en cierta medida, irregular. Además, los primeros preparados para la administración intravenosa (i.v.) eran de elevado peso molecular, lo que les confería potencial antigénico (con la consiguiente capacidad de reacciones alérgicas), y además parecían liberar hierro iónico, dañino para los tejidos. Actualmente, con la aparición del hierro sacarosa, gran parte de estos problemas parecen haberse solucionado, especialmente por su menor peso molecular y su gran estabilidad, de forma que sólo libera el hierro a las proteínas transportadoras fisiológicas y muestra un perfil de seguridad mucho mejor, con una tasa de efectos secundarios muy inferior5-7. La aplicación correcta del hierro sacarosa puede disminuir mucho la incidencia de estas reacciones. De hecho, su incidencia se ha estimado en un 0,0046% y, en la mayoría de los casos, éstas se producen por superar las dosis o la rapidez de administración recomendadas6. 580 579-583 NUTRICION ADMI.indd 47 19/12/07 11:07:25 TABLA 2 Acta Pediatr Esp. 2007; 65(11): 579-583 Estudios clínicos con hierro sacarosa en niños Autor Año N.º de pacientes Dosis Wakefield et al.20 Jasper et al.21 Morgan et al.12 1999 2001 2001 6 61 19 Leijn et al.22 2004 14 13-47 mg/kg No consta Mantenimiento: 2 mg/kg/dosis 1 vez por semana Pauta acelerada: 7 mg/kg/dosis en la primera semana, y después 2 mg/kg/dosis 3 mg/kg/diálisis 1996 2001 21 29 No consta 2 mg/kg/día, durante 18 días 1997 1998 2005 8 16 36 No consta 3 mg/kg/día 5 mg/kg 2002 14 0,6 3 peso 3 (100 – Hb 3 100/12) IRC Prematuridad Meyer et al.14 Pollack et al.13 Cirugía Jean et al.23 (cirugía ortopédica) Bernière et al.24 (cirugía ortopédica) Hulin et al.25 (cirugía cardiaca) Otros Michaud et al.16 (nutrición parenteral domiciliaria) Hb: hemoglobina; IRC: insuficiencia renal crónica. Estudios clínicos en niños 48 La mayoría de los estudios publicados hacen referencia a tres situaciones clínicas: insuficiencia renal crónica en diálisis, grandes prematuros y cirugía, fundamentalmente ortopédica y traumatológica (tabla 2). No hay un criterio uniforme respecto a qué dosis es la idónea, ni tampoco respecto a la pauta de administración. Los resultados muestran una mejoría en las cifras de Hb y hematocrito, así como en los niveles séricos de ferritina cuando se comparan con la administración de hierro oral. También se ha observado una necesidad menor de eritropoyetina. Proponemos, a partir de los datos aportados por la bibliografía, un protocolo práctico de uso de hierro sacarosa en niños. Hay que hacer constar que en la ficha técnica del producto7 se especifica que éste no ha sido adecuadamente estudiado en niños y que, por tanto, no se recomienda su uso. No es una contraindicación pero, en caso de considerar su empleo en niños, sería necesario solicitarlo como medicamento de uso compasivo y requerir la firma de un consentimiento informado por parte de los padres o representantes legales del paciente. Protocolo práctico de utilización del hierro sacarosa intravenoso en pacientes pediátricos con anemia ferropénica secundaria a una patología digestiva Una vez indicado el tratamiento con hierro i.v., el personal de enfermería de la planta/hospital de día será quien controle al paciente durante su administración. Presentación farmacéutica El hierro sacarosa (Venofer ®) se presenta como una solución inyectable o en concentrado para solución en perfusión (20 mg/mL). Cada ampolla de 5 mL contiene 100 mg de hierro (III). Contraindicaciones Hipersensibilidad conocida al hierro parenteral o al complejo sacarato; anemias no causadas por deficiencias de hierro (p. ej., anemia hemolítica); alteraciones en el uso del hierro o sobrecarga de éste (p. ej., hemocromatosis, hemosiderosis); hepatopatía descompensada; pancreatitis crónica; embarazo; infección aguda o crónica (la administración de hierro i.v. puede exacerbar una infección bacteriana o vírica). Las preparaciones parenterales de hierro pueden causar reacciones alérgicas. Los pacientes con asma bronquial o atopia, con una baja capacidad de unión del hierro y/o deficiencia de ácido fólico, están particularmente expuestos a presentar una reacción anafiláctica o alérgica. Si la inyección del preparado se realiza rápidamente, pueden aparecer episodios hipotensivos. Planificación del tratamiento Una vez indicado el tratamiento, se estimará el déficit de hierro del paciente, programando la dosis total y el ritmo/pauta de ésta. Teniendo en cuenta el peso del paciente y las cifras de Hb de las que partimos, el médico programa el número de ampollas teórico necesario según el déficit de hierro corporal. Se dispone de distintas fórmulas para el cálculo del déficit de hierro, de las que sólo haremos mención a una: 581 579-583 NUTRICION ADMI.indd 48 19/12/07 11:07:25 TABLA 3 Administración de hierro intravenoso en niños. Aspectos prácticos. A. Rodríguez Martínez, et al. Niveles de hemoglobina deseada para el cálculo del déficit de hierro Edad Criterio diagnóstico Hb (g/dL) de anemia (>2 DE) Promedio ± 2 DE Hb (g/dL) Recién nacido 17 ± 2 <15 2-3 meses 11 ± 15 <9,5 Prematuro 9±2 <7 5 meses-2 años 12,5 ± 1,5 <11 Preescolar 12,5 ± 1,5 <11 Escolar 5-9 años 13 ± 1,5 <11,5 Escolar 9-12 años 13,5 ± 1,5 <12 Escolar 12-14 años 14,0 ± 1,5 <12,5 DE: desviación estándar; Hb: hemoglobina. Modificada de Becker 26. Déficit de hierro (mg)= [peso (kg) 3 (Hb deseada [g/dL] – Hb actual [g/dL])] 3 2,4 + depósito de hierro (mg) Hasta 35 kg, el cálculo del depósito de hierro se realiza a razón de 15 mg/kg de peso. Por encima de 35 kg, el depósito de hierro se considera 500 mg. La Hb deseada dependerá de la edad del paciente (tabla 3). Ejemplo práctico Niño de 3 años de edad y 16,5 kg de peso en situación de fracaso intestinal con mala tolerancia al hierro oral. Hb de 8,2 g/dL. 1. Cálculo del déficit (mg). Aplicamos la fórmula siguiente: • [Peso (kg) 3 (Hb deseada [g/L] – Hb real [g/L]) 3 0,24] + depósito de hierro (mg) • [16,5 3 (125 – 82) 3 0,24] + (15 3 16,5). • Déficit de hierro aproximado de 400 mg (4 ampollas). 2. Cálculo del ritmo de infusión: 3. Resultado: control a los 10 días; Hb de 11,6 g/dL; depósitos normales. Ritmo/pauta de infusión El complejo hierro-sacarosa debe administrarse exclusivamente i.v. A pesar de que en los niños apenas se han descrito efectos secundarios, se debe recomendar precaución en su administración. Por tanto, en niños, antes de administrar la primera dosis terapéutica en un nuevo paciente, se debe ensayar con una dosis menor, de 12,5-25 mg de hierro (equivalente a un octavo o un cuarto de ampolla, respectivamente), diluida en suero salino a un ritmo lento de infusión, al menos de 15-30 min. Cuando se realice esta primera infusión, se dispondrá de epinefrina y corticoides para tratar una eventual reacción alérgica. Si no se producen reacciones adversas antes de los 60 min después de la inyección (periodo de alerta), se puede administrar el remanente de la dosis inicial. La presión arterial, la frecuencia cardiaca y la temperatura se deben controlar con frecuencia durante el periodo de alerta y, posteriormente, de forma más espaciada hasta el fin de la infusión. Si se administran dosis de hierro superiores a las referidas, es aconsejable prolongar la observación hospitalaria más allá del periodo de alerta. Por todo ello, la administración de hierro i.v. ha de hacerse en el hospital, la primera dosis con el paciente ingresado, mientras que las posteriores pueden realizarse en un hospital de día. El complejo hierro sacarosa debe administrarse preferentemente por infusión gota a gota o por perfusión (a fin de reducir el riesgo de episodios hipotensivos). El contenido de cada ampolla debe diluirse exclusivamente en al menos 100 mL de una solución de suero salino fisiológico al 0,9% previamente a la infusión. La solución debe infundirse a una velocidad de 100 mL en al menos 30 min, 200 mL en al menos 60 min, etc. (mejor cuanto más lento). Dosis orientativa diaria • Niños de hasta 5 kg de peso corporal: 1,25 mL (un cuarto de ampolla). • Dosis diaria en niños: 0,15 mL/kg/día (2,5 mL/día) (media ampolla). • Niños de 5-10 kg de peso corporal: 2,5 mL (media ampolla). • Al ser el déficit de 400 mg (4 ampollas) se precisan 8 días de tratamiento. • Adultos: 10 mL (2 ampollas). • Se preparan 50 mg de hierro (media ampolla) en 50 mL de suero salino al 0,9%. Posología normal En niños, 0,15 mL de Venofer®/kg de peso corporal al día: 3 mg de hierro/kg de peso al día. • Se realiza la prueba terapéutica con un cuarto o un octavo del preparado en 30 min i.v. • Se controla al paciente durante 1 h. Si no hay incidencias, el resto del preparado se debe perfundir i.v. al menos a ritmo de 100 mL/30 min. • Posteriormente, sin necesidad de realizar una prueba terapéutica, se perfunde la cantidad oportuna al mismo ritmo durante los días necesarios (en este caso 7 días más, consecutivos o no). 49 • Niños mayores: 5 mL (una ampolla). Efectos secundarios Son poco frecuentes en general. De entre todos los efectos secundarios, el más común es el sabor de boca amargo o metálico. Otros menos frecuentes son: quemazón en el lugar de venopunción, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea o hipotensión leve. Más raramente, puede producirse rubor o erupción cutánea, fiebre, broncospasmo, calambres o dolores musculares. Excepcionalmente, se pueden producir reacciones anafilactoides en casos de administración muy rápida o sobredosis, con aparición de 582 579-583 NUTRICION ADMI.indd 49 19/12/07 11:07:25 Acta Pediatr Esp. 2007; 65(11): 579-583 edema facial, disnea o hipotensión grave. Las reacciones anafilactoides se basan en un mecanismo distinto de las reacciones anafilácticas, que no conllevan la reacción antígeno-anticuerpo y son consecuencia de la activación directa del sistema histamínico, con la degranulación de mastocitos. Clínicamente, no es posible diferenciarlas de las reacciones verdaderamente alérgicas o anafilácticas; suelen responder al mismo tratamiento. Comprobación de la eficacia En general, se recomienda proseguir con la administración del hierro i.v. hasta que la hemoglobina y la ferritina se normalicen. Para ser fiable, la analítica de comprobación de la eficacia debe realizarse al menos 10 días después de la suspensión del tratamiento. Se solicitará hematimetría, sideremia, ferritina, transferrina e índice de saturación de la transferrina, además del resto de determinaciones precisas por otro motivo. Precauciones Deberemos tener presente la posibilidad de sobrecarga férrica (especialmente cuando las cifras de ferritina se eleven), y considerar otra etiología de la anemia ante la falta de respuesta terapéutica. Conclusiones 50 En los casos en que, para corregir una anemia ferropénica, no sea posible la utilización de preparados orales de hierro, se puede recurrir a la administración de hierro i.v. El hierro sacarosa administrado por esta vía ha demostrado su eficacia y su seguridad. Esta vía de administración permite aportar el hierro de forma más rápida, inmediatamente disponible para la eritropoyesis, lo que supone una rápida recuperación de la anemia, con los consiguientes beneficios. Bibliografía 1. United Nations Administrative Committee on Coordination SubCommittee on Nutrition (ACC/SCN). Fourth Report on the World Nutrition Situation. Ginebra: ACC/SCN in collaboration with International Food Policy Research Institute, 2000. 2. Lieu PT, Heiskala M, Peterson PA, Yang Y. The roles of iron in health and disease. Mol Aspects Med. 2001; 22: 1-87. 3. Apolinar Valiente E, García Almiñana L, Balaguer Guill J, Dalmau Serra J. Protocolo de prevención y tratamiento de las complicaciones del síndrome de intestino corto (I). Acta Pediatr Esp. 2004; 62: 284-287. 4. Oski FA. Iron deficiency in infancy and childhood. N Engl J Med. 1993; 329: 190-193. 5. Silverstein SB, Rodgers GM. Parenteral iron therapy options. Am J Hematol. 2004; 76: 74-78. 6. Fishbane S, Kowalski EA. The comparative safety of intravenous iron dextran, iron saccharate, and sodium ferric gluconate. Semin Dial. 2000; 13: 381-384. 7. Monografía Venofer®. Abril de 2002. 8. Goodnough LT, Skikne B, Brugnara C. Erythropoietin, iron, and erythropoiesis. Blood. 2000; 96: 823-833. 9. Anbu AT, Kemp T, O’Donnell K, Smith PA, Bradbury MG. Low incidence of adverse events following 90-minute and 3-minute infusions of intravenous iron sucrose in children on erythropoietin. Acta Paediatr. 2005; 94: 1.738-1.741. 10. Andrews NC. Disorders of iron metabolism. N Engl J Med. 1999; 341: 1.986-1.995. 11. Conrad ME, Umbreit JN, Moore EG. Iron absorption and transport. Am J Med Sci. 1999; 318: 213-229. 12. Morgan HEG, Gautam M, Geary DF. Maintenance intravenous iron therapy in pediatric hemodialysis patients. Pediatr Nephrol. 2001; 16: 779-783. 13. Pollak A, Hayde M, Hayn M, Herkner K, Lombard KA, Lubec G, et al. Effect of intravenous iron supplementation on erythropoiesis in erythropoietin-treated premature infants. Pediatrics. 2001; 107: 78-85. 14. Meyer MP, Haworth C, Meyer JH, Commerford A. A comparison between oral and intravenous iron supplementation in preterm infants receiving recombinant erythropoietin. J Pediatr. 1996; 129: 258-263. 15. Meyer MP, Meyer JH, Commerford, Hann FM, Sive AA, Moller G. Recombinant human erythropoietin in the treatment of anemia of prematurity: results of a double blind, placebo-controlled study. Pediatrics. 1994; 93: 918-923. 16. Michaud L, Guimber D, Mention K, Neuville S, Froger H, Gottrand F, et al. Tolerance and efficacy of intravenous iron saccharate for iron deficiency anemia in children and adolescents receiving longterm parenteral nutrition. Clin Nutr. 2002; 21: 403-407. 17. Greene HL, Hambidge KM, Schanler R, Tsang RC. Guidelines for the use of vitamins, trace elements, calcium, magnesium, and phosphorus in infants and children receiving total parenteral nutrition: report of the Subcommittee on Pediatric Parenteral Nutrient Requirements, from the Committee on Clinical Practice Issues of the American Society for Clinical Nutrition. Am J Clin Nutr. 1988; 48: 1.324-1.342. 18. Gasché C, Dejaco C, Reinisch W, Tillinger W, Waldhoer T, Fueger GF, et al. Sequential treatment of anaemia in ulcerative colitis with intravenous iron and erythropoietin. Digestion. 1999; 60: 262-267. 19. Gasché C, Dejaco C, Waldhoer T, Tillinger W, Reinisch W, Fueger GF, et al. Intravenous iron and erythropoietin for anemia associated with Crohn disease. Ann Intern Med. 1997; 126: 782-787. 20. Wakefield RM, Haynes PG, Lee MG, Brocklebank JT, Fitzpatrick MM. III Spring Meeting of the Royal College of Paediatrics and Child Health [abstract]. York, Reino Unido, abril de 1999. 21. Jasper A, Adams A, Smith PA, Lewis MA, Webb NJA, Postlethwaite RJ, et al. Successful strategies for improving outcome and reducing costs in anaemia management in chronic renal impairment. The Annual Dyalisis Conference [abstract]. Nueva Orleans, Estados Unidos, febrero de 2001. 22. Leijn E, Monnens LAH, Cornelissen EAM. Intravenous iron suplementation in children on hemodialysis. J Nephrol. 2004; 17: 423-426. 23. Jean N, Fraisse D, Loeb T. Transfusional economy: the interest of iron hydrodidesaccharose in the perioperative stage in pediatrics orthopedia and traumatology. Congrès Européen d’Anesthesie Pédiatrique (CEAP) [abstract]. París, 1997. 24. Bernière J, Dehullu JP, Gall O, Murat I. Le fer intraveineux dans le traitement des anémies postopératoires dans la chirurgie du rachis de l’enfant et de l’adolescent. Rev Chir Orthopédique. 1998; 84: 319-322. 25. Hulin S, Durandy Y. Intérêt du fer intraveineux dans les anémies induites par l’hémodilution en chirurgie cardiaque pédiatrique. Ann Franç Anésth Réan. 2005; 24: 1.262-1.265. 26. Becker A. Interpretación del hemograma. Rev Chil Pediatr. 2001; 72(5): 460-465. 583 579-583 NUTRICION ADMI.indd 50 19/12/07 11:07:26 PEQUESNUTRICION 2 210x280.indd 1 579-583 ADMI.indd 51 20/3/07 10:59:04 19/12/07 11:07:26 FT FRENADOL 210x280.indd 579-583 NUTRICION ADMI.indd1 52 563071 NOMBRE DEL MEDICAMENTO: FRENADOL® Junior. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: por sobre: paracetamol (D.O.E.) 300 mg. Dextrometorfano (D.O.E.) 10,99 mg (equivalente a 15 mg de dextrometorfano hidrobromuro). Clorfenamina (D.C.I.) 1,406 mg (equivalente a 2 mg de clorfenamina maleato). FORMA FARMACÉUTICA: granulado para solución oral de sabor naranja. DATOS CLÍNICOS: a) Indicaciones terapéuticas: Alivio sintomático de los procesos gripales y resfriado común que cursan con dolor leve o moderado como dolor de cabeza, fiebre, tos improductiva (tos irritativa, tos nerviosa), y secreción nasal. b) Posología y forma de administración: Vía oral. Niños entre 6 y 12 años: un sobre cada 6-8 horas. No sobrepasar de 4 tomas al día. Usar siempre la dosis menor que sea efectiva. Pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardíaca: ver epígrafe de advertencias y contraindicaciones. Disolver el contenido de un sobre en medio vaso de agua y remover. La administración del preparado está supeditada a la aparición de los primeros síntomas. A medida que estos desaparezcan debe suspenderse esta medicación. La medicación no debe ser empleada más de 5 días consecutivos. c) Contraindicaciones: hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la especialidad. No administrar a aquellos pacientes con enfermedades hepáticas (con insuficiencia hepática o sin ella) o hepatitis viral (aumenta el riesgo de hepatotoxicidad), ni con insuficiencia respiratoria, tos asmática y productiva, ni en caso de alcoholismo. No administrar en pacientes en tratamiento con IMAO (ver interacciones). No administrar a niños menores de 6 años. d) Advertencias y precauciones especiales de empleo: no exceder la dosis diaria recomendada. Puede producir sedación. Debido al riesgo de depresión del SNC se debe advertir al paciente que evite el consumo de bebidas alcohólicas o ingestión de depresores del SNC (barbitúricos o tranquilizantes) conjuntamente con el preparado. No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, asma o enfisema, o cuando va acompañada de abundantes secreciones, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. Se debe administrar el paracetamol con precaución, evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, afecciones cardíacas o pulmonares o con disfunción renal grave (en este último caso, el uso ocasional es aceptable, pero la administración prolongada de dosis elevadas puede aumentar el riesgo de aparición de efectos renales adversos). La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas -cerveza, vino, licor, - al día) puede provocar daño hepático. En alcohólicos crónicos, no se debe administrar más de 2 g/día de paracetamol. Se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito ligeras reacciones broncoespásticas con paracetamol (reacción cruzada) en estos pacientes, aunque sólo se manifestaron en menos del 5% de los ensayados. Se debe administrar la clorfenamina con precaución en pacientes con glaucoma, obstrucción del cuello vesical, hipertrofia prostática sintomática o retención urinaria (los efectos anticolinérgicos de la clorfenamina pueden precipitarla o agravarla). Se recomienda precaución en pacientes alérgicos a otros antihistamínicos ya que puede producirse sensibilidad cruzada. Si la fiebre se mantiene más de 3 días, o los demás síntomas más de 5 días, o si la tos va acompañada de erupciones en la piel o dolor de cabeza persistente se deberá evaluar la situación clínica. Advertencias sobre excipientes: cada sobre de FRENADOL® Junior contiene en su composición 4,1 g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. FRENADOL® Junior contiene amarillo anaranjado S (E-110) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. e) Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: no se debe administrar este medicamento con los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) ni con furazolidina, ni con procarbazina, ya que el dextrometorfano interacciona con estos medicamentos, pudiéndose producir severas reacciones tóxicas caracterizadas por excitación, hipertensión e hiperpirexia. La quinidina aumenta las concentraciones plasmáticas de dextrometorfano pudiendo alcanzarse niveles tóxicos. La hepatotoxicidad potencial del paracetamol puede verse incrementada por la administración de grandes dosis o de dosis prolongadas de una serie de sustancias, por inducción de los enzimas microsomales hepáticos. Estos agentes también pueden provocar una disminución en los efectos terapéuticos del paracetamol. Dichas sustancias son: barbitúricos, carbamazepina, hidantoínas, isoniazida, rifampicina y sulfinpirazona. El paracetamol interacciona con: (-SUSTANCIA: DESCRIPCIÓN DEL EFECTO): - alcohol etílico: se ha producido hepatotoxicidad en alcohólicos crónicos con diferentes dosis (moderadas y excesivas) de PARACETAMOL, por AUMENTO DE SUS EFECTOS. - Anticoagulantes orales derivados de la cumarina o de la indandiona: la administración crónica de dosis de paracetamol superiores a 2 g/día con este tipo de productos, puede provocar UN INCREMENTO DEL EFECTO ANTICOAGULANTE, posiblemente debido a una disminución de la síntesis hepática de los factores que favorecen la coagulación. – Anticolinérgicos: El COMIENZO DE LA ACCIÓN DEL PARACETAMOL puede verse RETRASADO O LIGERAMENTE DISMINUIDO, aunque el efecto farmacológico no se ve afectado de forma significativa por la interacción con anticolinérgicos. - Carbón activo: REDUCE LA ABSORCIÓN DEL PARACETAMOL cuando se administra inmediatamente después de una sobredosis. - Contraceptivos orales: incrementa la glucuronidación, aumentando así el aclaramiento plasmático y disminuyendo la semivida del paracetamol. Por lo tanto, REDUCE LOS EFECTOS DEL PARACETAMOL. - Diuréticos del asa: LOS EFECTOS DE LOS DIURÉTICOS PUEDEN VERSE REDUCIDOS, ya que el paracetamol puede disminuir la excreción renal de prostaglandinas y la actividad de la renina plasmática. - Lamotrigina: el paracetamol PUEDE REDUCIR LAS CONCENTRACIONES SÉRICAS DE LAMOTRIGINA, produciendo una disminución del efecto terapéutico. – Probenecid: puede INCREMENTAR LIGERAMENTE LA EFICACIA TERAPÉUTICA DEL PARACETAMOL. - Zidovudina: puede provocar la DISMINUCIÓN DE LOS EFECTOS FARMACOLÓGICOS DE LA ZIDOVUDINA por un aumento del aclaramiento de dicha sustancia. El paracetamol puede potenciar la toxicidad del cloranfenicol. La clorfenamina interacciona con los medicamentos anticolinérgicos de forma que los efectos anticolinérgicos pueden potenciarse, además la clorfenamina puede incrementar los efectos de otros depresores del SNC, tales como alcohol, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, anestésicos, pudiendo provocar síntomas de sobredosificación. La ingesta simultánea de bebidas alcohólicas así como el tratamiento concomitante con otros depresores del SNC como analgésicos, sedantes, tranquilizantes, hipnóticos puede potenciar los efectos depresores del medicamento. INTERACCIONES CON PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: el paracetamol puede alterar los valores de las siguientes determinaciones analíticas: sangre: aumento (biológico) de transaminasas (ALT y AST), fosfatasa alcalina, amoníaco, bilirrubina, creatinina, lactato deshidrogenasa (LDH) y urea; aumento (interferencia analítica) de glucosa, teofilina y ácido úrico. Aumento del tiempo de protrombina (en pacientes con dosis de mantenimiento de warfarina, aunque sin significación clínica). Reducción (interferencia analítica) de pueden aparecer valores falsamente aumentados de glucosa cuando se utiliza el método de oxidasa-peroxidasa. Orina: mediante la bentiromida: el paracetamol, como la bentiromida, metadrenalina y ácido úrico. Pruebas de función pancreática se metaboliza también en forma de arilamina, por lo que aumenta la cantidad aparente de ácido paraaminobenzoico (PABA) recuperada; se recomienda interrumpir el tratamiento con paracetamol al menos tres días antes de la administración de bentiromida. Determinaciones del ácido 5hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina: en las pruebas cualitativas diagnósticas de detección que utilizan nitrosonaftol como reactivo, el paracetamol puede producir resultados falsamente positivos. Las pruebas cuantitativas no resultan alteradas. La clorfenamina puede interferir en las pruebas cutáneas que se realizan con extractos alergénicos, por lo que se recomienda suspender la medicación al menos 3 días antes de comenzar las pruebas. f) Embarazo y lactancia: no debe administrarse ni durante el embarazo ni durante el período de lactancia. No hay datos evidentes en la literatura de riesgo debido al dextrometorfano, pero como todos los medicamentos, su uso no está recomendado durante el primer trimestre del embarazo ni durante la lactancia. Con el paracetamol no se han descrito problemas en humanos durante el embarazo o la lactancia. Aunque no se han realizado estudios controlados, se ha demostrado que el paracetamol atraviesa la placenta, por lo que se recomienda no administrar paracetamol salvo en caso de necesidad (categoría B de la FDA). Respecto a la lactancia, aunque en la leche materna se han medido concentraciones máximas de 10 a 15 µg/ml (de 66,2 a 99,3 µmoles/l) al cabo de 1 ó 2 horas de la ingestión, por parte de la madre, de una dosis única de 650 mg, en la orina de los lactantes no se ha detectado paracetamol ni sus metabolitos. La vida media en la leche materna es de 1,35 a 3,5 horas. La clorfenamina, puede inhibir la lactación debido a sus acciones anticolinérgicas. En la leche materna se excretan pequeñas cantidades de antihistamínicos, no se recomienda su utilización durante la lactancia. g) Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: durante el tratamiento puede aparecer una disminución de la capacidad de reacción o somnolencia, que habrá de tenerse en cuenta en caso de conducir automóviles o manejar maquinaria peligrosa. h) Reacciones adversas: el efecto secundario más frecuente es la sedación y la somnolencia, aunque también puede aparecer una reacción paradójica que es más frecuente en niños y ancianos: pesadillas, excitación no habitual, nerviosismo, inquietud o irritabilidad. Se ha observado vértigo e hipotensión especialmente en los ancianos. Otros efectos secundarios incluyen molestias gastrointestinales, náuseas, confusión, alteraciones visuales, sequedad de boca, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, taquicardias y dificultad para orinar. Ocasionalmente pueden aparecer efectos renales adversos, dermatitis alérgica, hepatotoxicidad (ictericia), agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, piuria estéril (orina turbia) e hipoglucemia. El consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento puede acentuar la aparición de efectos secundarios. No se debe ingerir bebidas alcohólicas durante el mismo. En caso de observarse la aparición de reacciones adversas, debe suspenderse el tratamiento y notificarlas a los sistemas de farmacovigilancia. i) Sobredosificación: los signos de sobredosificación por dextrometorfano se manifiestan con confusión, excitabilidad, inquietud, nerviosismo, o irritabilidad. La ingestión accidental de dosis muy altas, puede producir en los niños un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar. Estos efectos desaparecen mediante la inducción del vómito y el lavado gástrico. En caso de depresión respiratoria, administrar naloxona y asistencia respiratoria. En caso de convulsiones, administrar benzodiazepinas por vía intravenosa o rectal, en función de la edad. La sintomatología por sobredosis de paracetamol incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia renal y hepática. Si se ha ingerido una sobredosis debe tratarse rápidamente al paciente en un centro médico aunque no haya síntomas o signos significativos ya que, aunque éstos pueden causar la muerte, a menudo no se manifiestan inmediatamente después de la ingestión, sino a partir del tercer día. Puede producirse la muerte por necrosis hepática. Asimismo, puede aparecer fallo renal agudo. La sobredosis de paracetamol se evalúa en cuatro fases, que comienzan en el momento de la ingestión de la sobredosis: FASE I (12-24 horas): náuseas, vómitos, diaforesis y anorexia; FASE II (24-48 horas): mejoría clínica; comienzan a elevarse los niveles de AST, ALT, bilirrubina y protrombina; FASE III (72-96 horas): pico de hepatotoxicidad; pueden aparecer valores de 20.000 para la AST; FASE IV (7-8 días): recuperación. Puede aparecer hepatotoxicidad. La mínima dosis tóxica es 6 g en adultos y más de 100 mg/Kg de peso en niños. Dosis superiores a 20-25 g son potencialmente fatales. Los síntomas de la hepatotoxicidad incluyen náuseas, vómitos, anorexia, malestar, diaforesis, dolor abdominal y diarrea. La hepatotoxicidad no se manifiesta hasta pasadas 48-72 horas después de la ingestión. Si la dosis ingerida fue superior a 150 mg/Kg o no puede determinarse la cantidad ingerida, hay que obtener una muestra de paracetamol sérico a las 4 horas de la ingestión. En el caso de que se produzca hepatotoxicidad, realizar un estudio de la función hepática y repetir el estudio con intervalos de 24 horas. El fallo hepático puede desencadenar encefalopatía, coma y muerte. Niveles plasmáticos de paracetamol superiores a 300 µg/ml, encontrados a las 4 horas de la ingestión, se han asociado con el daño hepático producido en el 90% de los pacientes. Éste comienza a producirse cuando los niveles plasmáticos de paracetamol a las 4 horas son inferiores a 120 µg/ml o menores de 30 µg/ml a las 12 horas de la ingestión. La ingestión crónica de dosis superiores a 4 g/día pueden dar lugar a hepatotoxicidad transitoria. Los riñones pueden sufrir necrosis tubular, y el miocardio puede resultar lesionado. Tratamiento: en todos los casos se procederá a aspiración y lavado gástrico, preferiblemente dentro de las 4 horas siguientes a la ingestión. Existe un antídoto específico para la toxicidad producida por paracetamol: la N-acetilcisteína. Se recomiendan 300 mg/Kg de N-acetilcisteína (equivalentes a 1,5 ml/Kg de solución acuosa al 20%; pH: 6,5), administrados por vía I.V. durante un período de 20 horas y 15 minutos, según el siguiente esquema: 1. ADULTOS: dosis de ataque: 150 mg/Kg (equivalentes a 0,75 ml/Kg de solución acuosa al 20% de Nacetilcisteína; pH: 6,5), lentamente por vía intravenosa o diluidos en 200 ml de dextrosa al 5%, durante 15 minutos. Dosis de mantenimiento: a) Inicialmente se administrarán 50 mg/Kg (equivalentes a 0,25 ml/Kg de solución acuosa al 20% de N-acetilcisteína; pH: 6,5), en 500 ml de dextrosa al 5% en infusión lenta durante 4 horas. b) Posteriormente, se administrarán 100 mg/Kg (equivalentes a 0,50 ml/Kg de solución acuosa al 20% de Nacetilcisteína; pH: 6,5), en 1000 ml de dextrosa al 5% en infusión lenta durante 16 horas. 2. NIÑOS: el volumen de la solución de dextrosa al 5% para la infusión debe ser ajustado en base a la edad y al peso del niño, para evitar congestión vascular pulmonar. La efectividad del antídoto es máxima si se administra antes de que transcurran 8 horas tras la intoxicación. La efectividad disminuye progresivamente a partir de la octava hora, y es ineficaz a partir de las 15 horas de la intoxicación. La administración de la solución acuosa de N-acetilcisteína al 20% podrá ser interrumpida cuando los resultados del examen de sangre muestren niveles hemáticos de paracetamol inferiores a 200 µg/ml. Efectos adversos de la N-acetilcisteína por vía I.V.: excepcionalmente, se han observado erupciones cutáneas y anafilaxia, generalmente en el intervalo entre 15 minutos y 1 hora desde el comienzo de la infusión. Por vía oral, es preciso administrar el antídoto de N-acetilcisteína antes de que transcurran 10 horas desde la sobredosificación. La dosis de antídoto recomendada para los adultos es: - una dosis inicial de 140 mg/Kg de peso corporal. - 17 dosis de 70 mg/Kg de peso corporal, una cada 4 horas. Cada dosis debe diluirse al 5% con una bebida de cola, zumo de uva, de naranja o agua, antes de ser administrada, debido a su olor desagradable y a sus propiedades irritantes o esclerosantes. Si la dosis se vomita en el plazo de una hora después de la administración, debe repetirse. Si resulta necesario, el antídoto (diluido con agua) puede administrarse mediante la intubación duodenal. DATOS FARMACÉUTICOS: a) Relación de excipientes: sacarosa 4,1 g, sacarina sódica, ciclamato sódico, dióxido de titanio, ácido cítrico, polisorbato 80, aroma de tangerine durarome, amarillo de quinoleína (E104) y amarillo anaranjado S (E110). b) Incompatibilidades: no se han descrito. c) Período de validez: dos años. d) Precauciones especiales de conservación: no conservar a temperatura superior a 30ºC. No congelar. e) Naturaleza y contenido del recipiente: sobres de papel/aluminio/surlyn con 5 g de granulado para solución oral. Cada envase contiene 10 sobres. f) Instrucciones de uso/manipulación: Verter el contenido de un sobre en un vaso. Añadir, a continuación, agua hasta la mitad y remover. g) Nombre y domicilio permanente del titular de la autorización: McNeil Ibérica, S.L.U. Antigua Carretera Nacional II, Km 32,800. Alcalá de Henares (Madrid). FECHA DE APROBACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA: abril 2001. SIN RECETA MÉDICA, Especialidad Farmacéutica Publicitaria, PVP (IVA incluido): 5,25 euros. 7/9/07 11:05:56 19/12/07 11:07:30