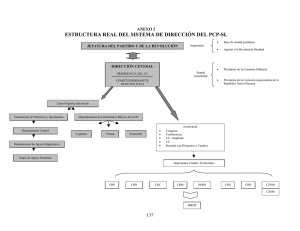

Comisión de la Verdad y Reconciliación

Anuncio