grupos vulnerables en el consentimiento informado

Anuncio

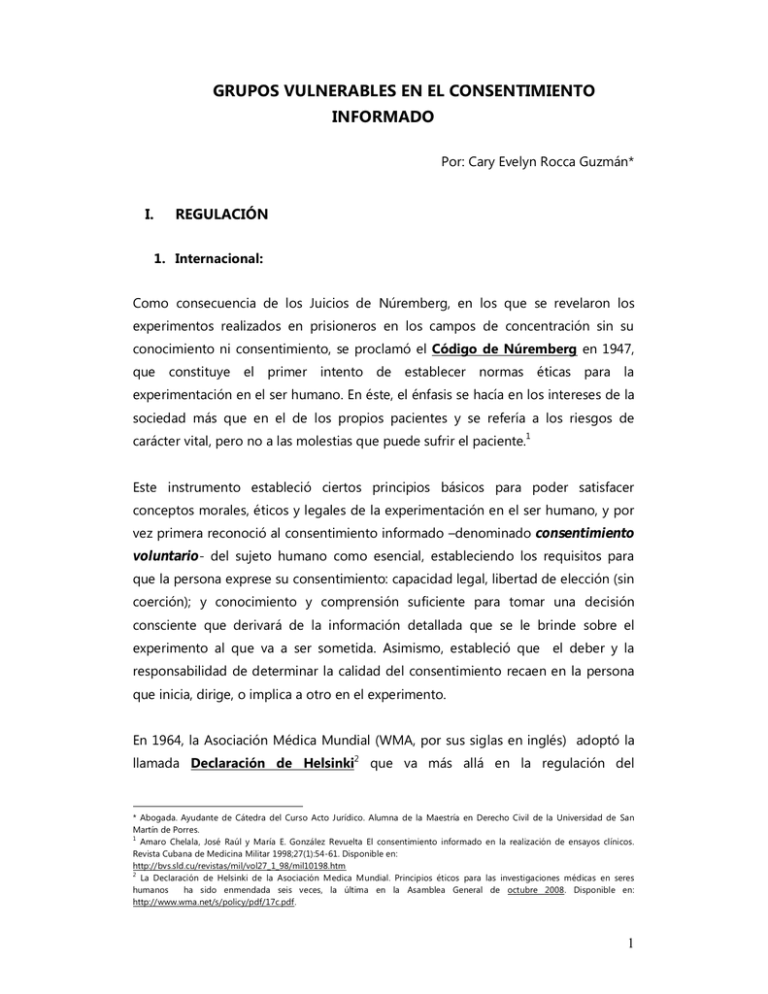

GRUPOS VULNERABLES EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Por: Cary Evelyn Rocca Guzmán* I. REGULACIÓN 1. Internacional: Como consecuencia de los Juicios de Núremberg, en los que se revelaron los experimentos realizados en prisioneros en los campos de concentración sin su conocimiento ni consentimiento, se proclamó el Código de Núremberg en 1947, que constituye el primer intento de establecer normas éticas para la experimentación en el ser humano. En éste, el énfasis se hacía en los intereses de la sociedad más que en el de los propios pacientes y se refería a los riesgos de carácter vital, pero no a las molestias que puede sufrir el paciente.1 Este instrumento estableció ciertos principios básicos para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales de la experimentación en el ser humano, y por vez primera reconoció al consentimiento informado –denominado consentimiento voluntario- del sujeto humano como esencial, estableciendo los requisitos para que la persona exprese su consentimiento: capacidad legal, libertad de elección (sin coerción); y conocimiento y comprensión suficiente para tomar una decisión consciente que derivará de la información detallada que se le brinde sobre el experimento al que va a ser sometida. Asimismo, estableció que el deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. En 1964, la Asociación Médica Mundial (WMA, por sus siglas en inglés) adoptó la llamada Declaración de Helsinki2 que va más allá en la regulación del * Abogada. Ayudante de Cátedra del Curso Acto Jurídico. Alumna de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad de San Martín de Porres. 1 Amaro Chelala, José Raúl y María E. González Revuelta El consentimiento informado en la realización de ensayos clínicos. Revista Cubana de Medicina Militar 1998;27(1):54-61. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol27_1_98/mil10198.htm 2 La Declaración de Helsinki de la Asociación Medica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos ha sido enmendada seis veces, la última en la Asamblea General de octubre 2008. Disponible en: http://www.wma.net/s/policy/pdf/17c.pdf. 1 consentimiento informado reconocido por el Código de Núremberg al establecer cómo debe otorgarse el consentimiento informado y voluntario (de preferencia por escrito, si no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente, de acuerdo al Párrafo 24), el especial cuidado que debe tener el médico al pedir el consentimiento cuando el individuo potencial está vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión, la necesidad del consentimiento del representante legal en caso de persona incapaz de otorgar su consentimiento, entre otras especificaciones de singular relevancia en el otorgamiento del consentimiento informado. Al mismo tiempo, enfatiza la protección especial de las poblaciones o grupos vulnerables3 que incluyen a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos y a los que pueden ser vulnerables a coerción o influencia indebida. Asimismo, señala que la investigación médica en una población vulnerable sólo se justifica si la investigación responde a las necesidades y prioridades de salud de esta población o comunidad y si existen posibilidades razonables de que dicha población podrá beneficiarse de sus resultados. El 18 de abril de 1979, la Comisión Nacional para la Protección de los sujetos en la Investigación Biomédica del Comportamiento de Estados Unidos -formada a consecuencia de casos como Tuskegee4, Willowbrook5, entre otros- emitió el Informe Belmont. Principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la experimentación6 que sienta los principios de bioética respecto a la autonomía de las personas, beneficencia y justicia, y fija los requisitos básicos del consentimiento informado, la valoración de riesgos y beneficios y la selección de los sujetos. Además, señala que debe demostrarse la conveniencia de 3 ABAJO, Francisco J. de. La Declaración de Helsinki VI: una revisión necesaria, pero ¿suficiente?. Rev. Esp. Salud Pública [online]. 2001, vol.75, n.5, pp. 407-420. ISSN 1135-5727. doi: 10.1590/S1135-57272001000500002. Disponible en: <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272001000500002&lng=en&nrm =iso>. ISSN 1135-5727. doi: 10.1590/S1135-57272001000500002. 4 En la ciudad de Tuskegee, en el sur de Estados Unidos, donde se siguieron centenares de hombres de raza negra con sífilis sin ofrecerles tratamiento y ocultando tanto la posibilidad de tratamiento cuando estuvo disponible, como el objetivo de la investigación. Este magnicidio, santificado por el gobierno de Estados Unidos durante décadas, requirió un pedido especial de disculpas a la comunidad de raza negra por parte del propio presidente del país en 1999. Extraído de Penchaszade, Víctor. Ética de las investigaciones biomédicas en poblaciones humanas. Ponencia en el Taller de Ética y Salud, Congreso de ALAMES, La Habana, Cuba, julio 3-4, 2000. En Revista Cubana Salud Pública 2002;28(2). Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol28_2_02/spu05202.htm 5 Realizada durante el período de 1950 a 1970 en niños con retraso mental estudiantes de la Escuela Estatal de Willowbrook en Nueva York en la cual a los nuevos estudiantes se les inoculaba el virus de la hepatitis de los enfermos con hepatitis de la misma escuela. El consentimiento de los padres para la investigación en sus hijos era una exigencia para la admisión a esta institución que tenía cupos limitados. Disponible en: http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_willobrook.html 6 El Informe Belmont. Principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la experimentación. Disponible en: http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 2 la participación de un grupo vulnerable como sujeto de la investigación y que deberían ser protegidos frente al peligro de ser incluidos en investigaciones únicamente por una conveniencia administrativa, o porque son fáciles de manipular como resultado de su enfermedad o su condición socioeconómica. Las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, adoptadas en 1982 por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas -CIOMS7 por sus siglas en inglés-. Dichas Pautas se actualizaron en 1993 como consecuencia de la pandemia de VIH/SIDA, los rápidos avances en medicina y biotecnología, las nuevas prácticas de investigación -ensayos multinacionales, experimentación en la que participan grupos de poblaciones vulnerables- y un cambio de visión, tanto en países ricos como pobres, en cuanto a que la investigación en seres humanos constituía, en general, más bien un beneficio que una amenaza. En el 2002, las Pautas experimentan un nuevo cambio por factores como: los ensayos clínicos controlados con patrocinadores e investigadores externos efectuados en países de bajos recursos, y el uso de comparadores diferentes de una intervención de efectividad comprobada. El tema en debate era la necesidad de obtener soluciones de salud pública tecnológicamente apropiadas y de bajo costo, especialmente para el tratamiento del VIH/SIDA, por medio de medicamentos y vacunas cuyo costo pudiesen afrontar los países más pobres. En las Pautas CIOMS se reconocen tres principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. En forma general, se concuerda en que estos principios –que en teoría tienen igual fuerza moral– guían la preparación responsable de protocolos de investigación. Según las circunstancias, los principios pueden expresarse de manera diferente, adjudicárseles diferente peso moral y su aplicación puede conducir a distintas decisiones o cursos de acción. Las presentes pautas están dirigidas a la aplicación de estos principios en la investigación en seres humanos. En cuanto a los grupos vulnerables, se considera su protección como ética fundamental del principio al respeto de las personas. En cuanto al principio de justicia equitativa (equidad en la distribución de cargas y beneficios) señala que la vulnerabilidad es una distinción 7 Disponible en: http://www.cioms.ch/frame_spanish_text.htm 3 moralmente relevante para justificar la diferencia en la distribución de cargas y beneficios, debido a la situación de desventaja en la que se encuentra este grupo. Además, señala que las personas seleccionadas debieran ser lo menos vulnerables posible para cumplir con los propósitos de la investigación. Del mismo modo, introduce definiciones de vulnerabilidad y grupo vulnerable que se citarán en el presente trabajo. Por otra parte, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas aprobó las Pautas Internacionales para la Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos, CIOMS 19918 que reconocen que toda investigación que involucre participantes humanos debe conducirse de acuerdo a cuatro principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia, no-maleficencia y justicia. Tal como lo estableciera en las Pautas CIOMS 2002, se protege a los grupos vulnerables sobre la base del principio de respeto de las personas, y la base a las reglas del principio de justicia distributiva. Sobre la aplicación de los principios éticos generales señala que se puede dar: a nivel individual y comunitario. A nivel individual (microética), la ética gobierna el cómo una persona debe relacionarse con otra y las demandas morales de cada miembro de la comunidad. A nivel comunitario, la ética se aplica a cómo la comunidad trata a cada uno de sus miembros (incluidos los miembros protectivos) y a los miembros de otros grupos con valores culturales diferentes (macroética). Los procedimientos que no son éticos a un nivel no pueden ser justificados simplemente porque son éticamente aceptables a otro nivel. Considero que la aplicación de dichos principios éticos es innovativa, ya que, a diferencia de los instrumentos internacionales antes señalados hace una distinción importante entre 2 niveles: individual y comunitario. La diferencia tiene vital importancia cuando la investigación –epidemiológica en este caso- se establece en torno a una población desarrollada como una unidad, que cuenta con un representante que designa las funciones de los miembros de dicha comunidad, y que tiene la potestad tácita de aceptar o negar la investigación sobre su comunidad sin importar la decisión individual de sus miembros. 8 Disponible en: http://www.cioms.ch/frame_1991_texts_of_guidelines.htm 4 Con la aplicación de estos principios el consentimiento del representante no tendría validez, a menos que sus miembros individualmente lo ratifiquen. De la misma forma, se aplica en cualquier grupo humano con características -a simple vistahomogéneas, que cuenten con un número casi imperceptible de personas que sí pueden ser afectadas con las investigaciones. Además, establece cuándo se considera que el consentimiento es informado9, reconoce la posibilidad de optar por un acuerdo comunitario cuando no es posible obtener el consentimiento informado individual10 y determina quienes están considerados como grupos vulnerables o dependientes11. Por otro lado, establece requisitos específicos en investigaciones en las cuales participan niños, sujetos incapacitados mentalmente y mujeres embarazadas como una medida especial de protección a estos grupos. Las Guías ICH (International Conference of Harmonisation Guidelines) para las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) son normas unificadas con un prototipo internacional de calidad ética y científica para diseñar, conducir, registrar y reportar los estudios de investigación que involucren la participación de seres humanos, seguidas en Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. Las Guías -que acabaron de redactarse en 1996, y está en distintas fases de incorporación a la legislación de cada una de las áreas geográficas de influenciaestablecen parámetros para llevar a cabo investigación en poblaciones que requieren de representante legal, y son12: Los objetivos del estudio no se pueden alcanzar con personas que pueden dar su consentimiento. Los riesgos previstos para los participantes son bajos. 9 La Pauta 1 sobre el consentimiento individual señala: “(…)El consentimiento es informado cuando es dado por una persona que entiende el propósito y la naturaleza del estudio, qué son las cosas que debe hacer los riesgos a los que está sometido como participante del estudio y los beneficios que se pretenden como resultado del estudio.” 10 La Pauta 5 establece: “ Cuando no es posible obtener el consentimiento informado de cada individuo a estudiar, se debe obtener el acuerdo de un representante de la comunidad o del grupo, pero este representante debe ser elegido de acuerdo a la naturaleza, tradiciones y filosofía política de la comunidad o del grupo. La aprobación dada por un representante de la comunidad debe ser consistente con los principios éticos generales. Cuando los investigadores trabajan con comunidades, considerarán los derechos y protecciones comunitarias como considerarían los derechos y protecciones individuales. Para las comunidades en que la toma de decisiones en común es normal, los líderes comunitarios pueden expresar la voluntad comunal. Sin embargo el rechazo a la participación por parte de los individuos debe respetarse: el líder puede expresar acuerdo por parte de la comunidad, pero la negación de un individuo a participar es vinculante.” 11 La Pauta 42 sobre Grupos vulnerables o dependientes señala: ”Los comités de revisión ética deben ser especialmente cuidadosos en el caso de propuestas que involucren poblaciones formadas principalmente por niños, mujeres embarazadas o dando de lactar, personas con discapacidad o enfermedad mental, miembros de las comunidades que no conozcan los términos médicos, y personas privadas de libertad para tomar decisiones verdaderamente independientes tales como los prisioneros o los estudiantes de medicina. El mismo cuidado se pide para el caso de propuestas de estudios invasivos sin beneficio directo para los participantes.” 12 Feinholz –Klip, Dafna. “El Consentimiento Informado en Investigación con Seres Humanos”. En Revista Mexicana de Bioética. 1º Edición, Diciembre 2003, Medilex, Consultoría Médico Legal, S.A.de C.V., pp. 61, 62. 5 El impacto negativo sobre el bienestar del paciente es mínimo o bajo. El ensayo no está prohibido por la ley. Estos ensayos, salvo excepciones justificadas, sólo pueden llevarse a cabo en pacientes que tengan una condición para la cual el producto de la investigación está dirigido. Deben de monitorearse muy cercanamente y ser retirados si están muy estresados. En nuestro continente, el resto de países no formas parte de la Conferencia Internacional de Armonización, por ello, la Organización Panamericana de la Salud adoptó, Buenas Prácticas Clínicas: Documento de las Américas13 tiene como objetivo proponer guías en las prácticas clínicas, que puedan servir de base tanto para las agencias regulatorias, como para los investigadores, Comités de Ética, universidades y empresas. En cuanto al consentimiento informado señala que éste consta de 2 partes: la información para el sujeto de investigación -resumen escrito de la información mínima que debe ser comunicada a la persona para cumplir con el principio ético sustantivo del consentimiento informado- y el formato de consentimiento informado para la firma -documento que la persona o su representante legal y el testigo (si aplica) van a firmar y fechar, para dejar con ello una evidencia documentada o constancia de que el sujeto ha recibido información suficiente acerca del estudio, el producto de investigación y de sus derechos como sujeto de investigación y que desea libre y voluntariamente participar en el estudio. Este instrumento define a los “sujetos vulnerables14” como los individuos cuyo deseo de participar en un estudio clínico puede ser mal influenciado por la expectación, justificada o no, de los beneficios asociados con su participación, o de una venganza por parte de los miembros superiores de una jerarquía en caso de rehusarse a participar; además de los que han sido usualmente son considerados en esta definición. Como se advierte, este instrumento tiene una definición de sujetos vulnerables que rompe los esquemas, ya que reconoce la mala influencia por la expectativa acerca de los beneficios que reciba por su participación en el 13 Disponible en: http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/BPC-doct-esp.doc “Sujetos vulnerables. Individuos cuyo deseo de participar en un estudio clínico puede ser mal influenciado por la expectación, justificada o no, de los beneficios asociados con su participación, o de una venganza por parte de los miembros superiores de una jerarquía en caso de rehusarse a participar. Por ejemplo los miembros de un grupo con una estructura jerárquica, tal como estudiantes de medicina, odontología, químico-fármaco-biológica y de enfermería, personal subordinado de hospital y laboratorio, empleados de la industria farmacéutica, miembros de las fuerzas armadas y personas que están detenidas / recluidas. Otros sujetos vulnerables incluyen a los pacientes con enfermedades incurables, personas en asilos, sin empleo o indigentes, pacientes en situaciones de emergencia, grupos étnicos de minoría, personas sin hogar, nómadas, refugiados, menores y aquellos que no pueden dar su consentimiento.” 14 6 estudio clínico, aunque no se establece de dónde debe proceder esta mala influencia: del ámbito interno o externo. En el primer supuesto, podría incluirse el error en la interpretación de la información, por ejemplo. En cambio, de manera externa podría ser consecuencia de la deficiente información brindada por el personal médico o por la tergiversación de la misma que impediría al sujeto el ejercicio de su autonomía para brindar su consentimiento. Asimismo reconoce al Comités de Ética Independiente (CEI) como una organización independientes, sea a nivel local, nacional, regional o supranacional, que se encarga de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio y proporcionar una garantía pública de esa protección, a través, entre otras cosas, de la revisión y aprobación / opinión favorable del protocolo del estudio, la capacidad del investigador(es) y lo adecuado de las instalaciones, métodos y material que se usarán al obtener y documentar el consentimiento de informado de los sujetos del estudio. Del mismo modo, resulta indispensable hacer referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que, si bien no contempla el consentimiento informado ni distingue a los grupos vulnerables, reconoce el derecho a la salud15 que sirvió de base para que el 16 de diciembre de 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se expresara la obligación de los Estados de garantizar este derecho.16 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), encargado del monitoreo del PIDESC, establece, en su Observación General 14 (párrafos 43 y 44), que los cuatro componentes básicos del contenido del derecho a la salud son la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad. Con relación a la aceptabilidad de la salud, según el párrafo 12c de la Observación General 14 del CDESC, “todos los establecimientos, bienes y servicios de salud serán respetuosos de la ética médica y 15 Artículo 25.1. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” 16 Artículo 12º: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) Reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad” 7 culturalmente apropiados [...] a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida”. Esta definición de la aceptabilidad de la salud plantea dos temas de fundamental importancia para la defensa y promoción de los derechos de los usuarios: primero, el respeto de la autonomía del usuario y del principio del consentimiento informado en la relación médico-usuario y, en segundo lugar, el respeto de la diversidad cultural en la prestación de los servicios de asistencia sanitaria. La autonomía del usuario y el consentimiento informado constituyen los principios rectores de la relación médico-usuario. En virtud de ellos, las personas, con fundamento en su derecho a la autonomía personal, pueden decidir, sin intervención externa de ninguna clase (del Estado o de terceros), todos los aspectos relativos a su salud, siempre y cuando no vulneren el ordenamiento jurídico o los derechos de otras personas. El principio del consentimiento informado es una concreción del derecho fundamental a la autonomía personal en el ámbito de la relación médico-usuario. Así, los usuarios tienen el derecho fundamental a recibir de su médico tratante toda la información necesaria para poder decidir, de manera informada, el tratamiento que mejor les convenga.17 2. Nacional: La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 7º reconoce el derecho a la protección de la salud, derecho, que, en virtud del artículo 44º y de la Cuarta Disposición Final y Transitoria, debe ser interpretado de acuerdo a los tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan sido ratificados por el Perú. En este caso, resultaría aplicable el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por el Perú mediante el Decreto Ley N° 22129 de 28 de marzo de 1978 y entró en vigencia el 28 de julio de 1978. La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de julio de 1997, en su artículo 4º18 establece que para ser sometida a 17 Corcuera, Ricardo, Catalina Hidalgo y Alicia Quintana. Exigibilidad del Derecho a la Salud. pp. 23-25. Publicada en Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Disponible en: http://www.cies.org.pe/node/416. 18 “Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud, en su caso. 8 tratamiento médico o quirúrgico, se requiere consentimiento previo de la persona o su representante legal, salvo en intervenciones de emergencia. En cuanto a los grupos vulnerables solo se refiere incapaces relativos o absolutos estableciendo la comunicación al juez, en caso que los representantes legales de éstos se nieguen a brindar su consentimiento. En el último párrafo deja al reglamento las especificaciones para considerar válido el consentimiento emitido. El Decreto Supremo Nº 017-2006-SA, publicado el 29 de julio del 2006 en el Diario Oficial El Peruano, aprobó el Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú que regula toda investigación que se efectúe en seres humanos, para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos farmacodinámicos; detectar las reacciones adversas; estudiar la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios productos en investigación, con el fin de determinar su eficacia y/o seguridad. Este Reglamento, dedica el Capítulo II del Título III (artículos 32º al 37º) para regular el consentimiento informado. En este sentido, establece los requisitos para otorgar el CI, así como su formalidad (por escrito), el contenido del formato del CI, la compensación que pueden recibir los sujetos de investigación, y, los requerimientos indispensables cuando el sujeto de la investigación es menor de edad, discapacitado mentalmente y, en su caso, físicamente. Asimismo, encarga a los Comités Institucionales de Ética en Investigación constituida de acuerdo a la regulación nacional e internacional y sin fines de lucroel velar por la protección de los derechos, seguridad y protección de los sujetos en investigación y revisar y aprobar los métodos que se usarán para obtener y documentar el consentimiento informado de los sujetos en investigación. Por otro lado, se adopta en el artículo 7º, 42 definiciones, entre ellas, las del consentimiento informado19 y de población vulnerable20. Es necesario advertir que el artículo 14º21 En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 al 3 del Artículo 44o del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que el consentimiento se considere válidamente emitido.” 19 “6. Consentimiento informado: Es el acto del individuo en el que expresa voluntariamente su aceptación de participar en un estudio, siendo el resultado de un proceso de información y explicación detallada sobre todos los aspectos de la investigación que permitan su toma de decisión, y que puede suspenderse en cualquier momento a solicitud del propio interesado.” 20 “32. Población vulnerable: Aquellas personas absoluta o relativamente incapaces de proteger sus propios intereses. Específicamente puede tener insuficiente poder, inteligencia, educación, recursos, fuerza u otros atributos necesarios para proteger sus intereses. Por ejemplo grupos subordinados, pacientes con enfermedades incurables, personas en asilos, sin 9 hace referencia al término “grupos poblacionales” incluyendo en este grupo a los menores de edad, gestantes, adultos mayores, discapacitados físicos y mentales. De ello, se advierte que los sujetos considerados como grupos poblacionales también lo estarían como poblaciones vulnerables, es decir, los grupos poblacionales constituirían un sub conjunto del universo poblaciones vulnerables. Esta diferencia terminológica es de vital importancia, ya que, el artículo 14º regula las características especiales que justifican los ensayos clínicos en grupos poblacionales, estrictamente. Mediante el Decreto Supremo Nº 006-2007-SA, publicado el 8 de junio del 2007 en el Diario Oficial El Peruano, se modificaron diversos artículos del Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú. En cuanto al artículo 14º se reemplazó el término “grupos poblacionales” por el de “poblaciones vulnerables” dejando abierta la posibilidad de realizar ensayos clínicos -ahora- no sólo al sub conjunto, sino también al universo, constituido por todos aquellos incluidos en la definición de población vulnerable establecida en el artículo 7º del Reglamento, flexibilizando la protección reservada a las poblaciones vulnerables. Otra de las modificaciones está referida al artículo 32º sobre los requisitos para el consentimiento informado. Antes de la modificación el Reglamento establecía que el CI debía ser firmado y fechado por el sujeto en investigación, tras la modificación se requiere la firma del sujeto en investigación y del investigador, o su representante autorizado. Respecto a la información que debe consignar el formulario de consentimiento informado (artículo 33º) el Reglamento señalaba en el literal l) que “en caso que la mujer o el varón se encuentren en capacidad reproductiva, se debe informar sobre los riesgos potenciales en caso de embarazo de ella o de la pareja de él, y asegurar el uso de un método anticonceptivo eficaz.”, con la modificación se especifica que el método anticonceptivo debe ser elegido por ella. En el literal n) se indica que debe especificarse que se le proporcionará (al sujeto en investigación) los resultados obtenidos al final del ensayo. Con la modificación se detalla que el formato de CI debe especificar el momento y medio por el cual se informará al sujeto de investigación los resultados obtenidos al final del ensayo clínico. empleo, indigentes, pacientes en situaciones de emergencia, grupos étnicos de minoría, personas sin hogar, nómadas, refugiados, menores y aquellos que no pueden dar su consentimiento.” 21 Artículo 14º.-Ensayos Clínicos en Grupos Poblacionales:“Los ensayos clínicos de menores de edad, gestantes, adultos mayores, discapacitados físicos y mentales deben ser de interés específico y de naturaleza tal que sólo puedan ser realizados en estos grupos poblacionales y sean esenciales para validar datos procedentes de ensayos clínicos previos.” 10 En cuanto a los Comités Institucionales de Ética en Investigación (CIEI), se omite la referencia a su constitución de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, y destacan que si bien no tiene fines de lucro, podrán cobrar una tarifa destinada a cubrir sus costos operativos. Finalmente, sobre el menor de edad como sujeto en investigación (artículo 35º) se establece entre otros: la necesidad de contar con el consentimiento informado de ambos padres o representante legal -el mismo que podrá retirarse en cualquier momento si perjuicio alguno para ellos- los casos en los que puede dispensarse el consentimiento de uno de los padres y la obtención del consentimiento informado del menor. La modificatoria, en cuanto al consentimiento informado de los padres, agrega el supuesto en que uno de los padres sea menor de edad, para lo cual se requiere -adicionalmente al consentimiento de éste- el consentimiento del familiar directo ascendiente en línea recta. Por otro lado, la versión original del Reglamento señalaba como requisito la obtención del consentimiento informado del menor a participar como sujeto en investigación, a partir de 10 años de edad. Mientras que con la modificatoria se exige el asentimiento del menor a participar como sujeto en investigación, cuando está en capacidad de hacerlo. Esta reformulación se basa en el significado de asentimiento que adhiere la modificatoria del Reglamento: “Para efecto de este reglamento, se define como asentimiento a la autorización o permiso que otorga en forma documentada el mismo niño, para participar en la investigación. Se solicita el asentimiento de niños que pueden comprender las explicaciones. En general se considera que los niños de 8 años a menores de 18 años puede dar su asentimiento.” De esta definición se concluye que la referencia al término asentimiento está estrictamente ligada a la autorización que otorga el niño de 8 años hasta antes de los 18 años de edad. En caso de diferencia entre la decisión adoptada por los padres y el hijo se opta por no incluirlo como sujeto de investigación. De acuerdo al artículo citado, el asentimiento del menor carecería de relevancia, ya que no es determinante para la realización de la investigación y solo serviría como un requisito formal para afirmar de la voluntad de los padres. Por otro lado, si realmente se hubiera otorgado esta facultad al menor también sería una discutible, 11 ya que, es difícil determinar a qué edad un niño podría responsabilizarse de la decisión adoptada. Tanto la legislación nacional como la internacional se apoyan en los padres como principales protectores de los niños sanos o con alguna incapacidad. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por el profesor Herranz “comienza a plantearse una problemática bastante difícil en países “avanzados” en los que empieza, en algunos casos, a no ser real que los padres, la familia sean los protectores natos de los niños enfermos. Recientemente, en Inglaterra ha habido una fuerte polémica a causa del caso de una niña mongólica a quien era necesario hacer una intervención quirúrgica y los padres decidieron que se la dejara morir. Los médicos han apelado hasta la última instancia jurídica, y, ante la decisión de la autoridad, se realizó la intervención. La niña vive y, ante el hecho de que los padres la abandonan queda bajo la tutela del tribunal. Estas cosas plantearían la seria problemática de convertir al Estado en “propietario” de alguna forma de vida de los ciudadanos. En la misma línea, con la socialización de la medicina, unas instituciones - la administración de la salud pública – en ocasiones adquieren un poder omnímodo que les lleva a no pedir autorización ni consentimiento de las personas para nada.”22 Por otro lado, contamos con el Manual de Procedimientos para la realización de Ensayos Clínicos en el Perú, elaborado por el Instituto Nacional de Salud el 10 de junio de 1997, que tiene como objetivo establecer los procedimientos de carácter administrativo y técnico para la presentación, evaluación, aprobación y supervisión de los Ensayos Clínicos en el Perú. En el punto 10, el Manual establece que la inclusión de población vulnerable es un criterio preponderante para la programación de las inspecciones ordinarias de Centros de Investigación y asume la definición de poblaciones vulnerables establecido en el Reglamento de Ensayos Clínicos. II. DEFINICIONES 22 Herranz, Gonzalo (1985) El Hombre Objeto de la Experimentación Biomédica. En Deontología Biológica, Capítulo XVII. Disponible en: http://www.unav.es/cdb/dbcapo17a.html 12 A señalar los instrumentos que reconocen a los grupos vulnerables se ha mencionado las definiciones que cada uno de ellos adopta para determinar los alcances del término vulnerabilidad o grupos vulnerables, es por ello, que en este punto solamente se hará referencia a algunas definiciones ensayadas por científicos. La vulnerabilidad del sujeto, individual o grupalmente considerado, ha sido delimitada desde diversas ópticas y a la luz de los distintos instrumentos internacionales. Entre estas definiciones destaca la expresada por el doctor Fernando Lolas 23 quien la considera como una situación de indebido o desconocido riesgo que suele asociarse con poblaciones especiales (niños, pacientes psiquiátricos, personas inconscientes, moribundos), no obstante es más apropiado un enfoque analítico con énfasis en el contexto. Así, hay una forma de vulnerabilidad cultural asociada a ignorancia, otra de carácter social debida al respeto que infunden figuras de autoridad, una jerárquica en el caso de individuos dependientes, una económica si la privación hace más dúctil el asentimiento y varias otras formas. No todas caracterizan por igual a las poblaciones llamadas vulnerables. Una vulnerabilidad por jerarquía, por ejemplo, puede no incidir en la respuesta anónima a un cuestionario, aunque sí ser importante al aceptar un tratamiento físico. Son sujetos o grupos vulnerables, según Rubén Mesía Maraví24, aquellos en los que es necesario proteger sus derechos porque están incapacitados para proporcionar un consentimiento totalmente informado o porque pueden sufrir efectos colaterales debido a sus condiciones particulares. La investigación con ellos se realiza solo cuando la relación riesgo / beneficio es baja o cuando no existe alternativa posible. Estos grupos son los siguientes: a. Los niños, los cuales legal y éticamente carecen de capacidad para el consentimiento informado. Entonces debe ser obtenido de los padres o tutores. b. Las personas con discapacidad mental o emocional. c. Las personas con discapacidad física. 23 Lolas S., Fernando. Aspectos éticos de la investigación biomédica. Conceptos frecuentes en las normas escritas. En Revista Médica Chile V.129 Nº 6, Santiago junio 2001. ISSN 0034-9887. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872001000600014&lng=es&nrm=iso 24 Mesía Maraví, Rubén. Contexto Ético de la Investigación Social. En Investigación Educativa. Enero - Junio 2007, Vol. 11 Nº 19, 137 – 151. ISSN 17285852. Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2007_n19/a11.pdf 13 d. Las personas confinadas. e. Las mujeres embarazadas. El doctor Eduardo Rodríguez Yunta25 señaló que las Pautas CIOMS consideran como sujeto vulnerable a aquel que tiene una incapacidad sustancial para proteger intereses propios debido a impedimentos como: ineptitud para dar consentimiento informado, falta de medios alternativos para conseguir atención médica u otras necesidades de alto costo, o ser un miembro subordinado de un grupo jerárquico. Son grupos vulnerables en la investigación los discapacitados, niños, ancianos, enfermos mentales, presos, minorías y poblaciones de países subdesarrollados en quienes se realizan proyectos que no se pueden llevar a cabo en los países industrializados. Al respecto, cabe precisar que en el comentario sobre la Pauta 13 destaca como otro grupo vulnerable a las personas que tienen enfermedades graves potencialmente invalidantes o mortales ya que los médicos, algunas veces, tratan a tales pacientes con fármacos u otras terapias sin autorización legal para su uso general, porque los estudios diseñados para establecer su seguridad y eficacia no se han completado. Esto es compatible con la Declaración de Helsinki.26 Este tratamiento, comúnmente llamado "uso compasivo", no es considerado propiamente como investigación, pero puede contribuir al desarrollo de la investigación sobre la seguridad y eficacia de la intervención usada. Por otro lado, establece que los investigadores deben estudiar grupos menos vulnerables antes de incluir a aquéllas que pueden ser más vulnerables, sin embargo justifica entre las excepciones, la intervención de los niños para ensayos de medicamentos en Fase I o para ensayos de vacunas en Fases I o II (pese a no ser adecuados), siempre que se haya demostrado algún efecto terapéutico o preventivo en adultos. 25 Rodríguez Yunta, Eduardo. Comités de Evaluación Ética y Científica para la Investigación en Seres Humanos y las Pautas CIOMS 2002. Acta Bioethica, Santiago, v. 10, n. 1, 2004. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2004000100005&lng=es&nrm=iso>. 26 Párrafo 35 “Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas han resultado ineficaces o no existen, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea posible, tales intervenciones deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público.” 14 III. POSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES La protección que los distintos instrumentos internacionales brindan a los grupos vulnerables como sujetos de investigaciones biomédicas y prácticas clínicas, ha originado que la comunidad científica asuma posiciones enfrentadas sobre las verdaderas consecuencias de dicha política. A decir de Miguel Kottow27 –citando a R. Macklin- se ha introducido una nomenclatura partidista: los “inclusivistas” que aceptan probandos mentalmente incompetentes o vulnerados, y los “proteccionistas” que resguardan a las personas desmedradas de los riesgos adicionales de un tratamiento incierto o de una investigación que no los beneficiará directamente. Así, podría afirmarse que el doctor Fernando Lolas28 concuerda con la primera posición al reconocer que la exclusión de las poblaciones consideradas vulnerables, de las muestras de sujetos, con el fin de no exponerlas a riesgos puede resultar injusto al privar a los investigadores de datos relevantes para esos grupos. Por lo tanto, el muestreo debe ser equitativo, además de estadísticamente correcto. En la práctica, es difícil identificar la vulnerabilidad y sus componentes, especialmente porque, además de ser compleja, está sometida a cambios a veces impredecibles. Del mismo modo, resulta pertinente resaltar que la doctora Dafna Feinholz –Klip29 señala que algunos autores sugieren que el término poblaciones vulnerables debería de dejarse de utilizar, ya que algunas de las vulnerabilidades se generan a partir de las circunstancias sociales y de estructuras en el sistema de salud, por lo que en lugar de seguir hablando de poblaciones vulnerables y solamente tratar de acotar la vulnerabilidad, los esfuerzos deberían de orientarse hacia modificar el contexto de manera que ciertos grupos dejen de ser vulnerables. Esta posición resulta ser la más radical, ya que no sólo desconoce que las condiciones sociales, culturales, ideológicas, educacionales y económicas determinan el reconocimiento especial a los grupos vulnerables, sino también propone un cambio que abarca todos los ámbitos de desarrollo de los grupos 27 Kottow, Miguel. Tensiones retóricas y semánticas en ética de la investigación. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(10):23962402, out, 2007. Disponible en: https://repository.unm.edu/dspace/handle/1928/7517?mode=full 28 Op. Cit. 29 Op. Cit. p. 63. 15 vulnerables. A mi parecer, esta propuesta resulta inverosímil debido a que no se restringe a variar las deficiencias del sistema de salud sino que busca la homogenización de las personas, sin importar condición alguna, atentando contra el derecho a la identidad que hace único a cada ser humano, por cuanto no se acepta una idiosincrasia distinta que impida o restrinja en cierta medida las investigaciones biomédicas. IV. CASOS En las siguientes líneas haré referencias a 4 casos específicos en los que se muestra el tratamiento brindado por los investigadores durante el proceso de obtención del consentimiento informado en la población vulnerable. 1. Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en el Perú durante los años 1996- 2000: El nuevo programa de población del Gobierno se inauguró el 28 de julio de 1990 que puso rápidamente en ejecución una nueva política de población que tomó forma en el “Programa Nacional de Población 1991-1995”, elaborado por un Comité Técnico Sectorial nombrado por R.S. Nº 046-91-PCM de fecha 13 de febrero de 1991. Dicho Programa estableció nuevas pautas de política demográfica así como nuevos métodos para alcanzar las metas que proponía. Poco después, la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF) aprobó el referido Programa Nacional de Población con lo que éste quedó convertido en política preferente del Gobierno Peruano. El Programa asumió como único fundamento de sus propuestas un diagnóstico demográfico elaborado por este Comité Técnico Sectorial que daba por sentada y demostrada una relación negativa entre el crecimiento de población y el crecimiento económico. En base a este errado supuesto, el nuevo Programa Nacional de Población estableció estrategias y métodos demográficos declaradamente restrictivos y controlistas; en esa misma línea, se encargó la Secretaría Técnica al Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de reconocida trayectoria de apoyo al control de la población en los países en vías de desarrollo.30 Para hacer viable la aplicación del Programa se implementaron diversas normas como: 30 Congreso de la República del Perú, Sub Comisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en las Acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000. Junio, 2002. 16 Ley Nº 26530, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de septiembre de 1995, que modificó el Artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo No. 346, Ley de Política Nacional de Población incorporando oficialmente las esterilizaciones como opción anticonceptiva, que antes estaba excluida al igual que el aborto. Resolución Ministerial Nº 071-96-SA/DM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de febrero de 1996, aprobó el Programa de Salud Reproductiva de Planificación Familiar 1996-2000 si bien su desarrollo es a nivel nacional se priorizó las provincias y departamentos de mayores niveles de pobreza. Resolución Directoral Nº 001-DGSP-98, aprueba el Manual Normativo y Procedimental para Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) cuyo principal objetivo es la mejora del nivel de salud reproductiva de la población, garantiza el derecho a la información (acceso universal a la información) y elegir libremente el método anticonceptivo moderno y seguro. Resolución Directoral Nº 002-DGSP-98 (06/03/98), aprueba el Manual de Normas y Procedimientos para ACT. Consejería en Planificación Familiar, para que usuarios tengan elementos suficientes para decidir interacción social, cultural, religiosa, política, familiar. Resolución Ministerial Nº 465-99-SA/DM (25/09/099) aprobó las Normas para el Programa de Planificación Familiar. A lo largo de 1997 y 1998, en la aplicación del programa de salud reproductiva, se evidenció que el Gobierno había establecido metas numéricas de AQV para los establecimientos de salud, que sus funcionarios, médicos y enfermeras, recibían cuotas de captación de usuarias de este método anticonceptivo con sanciones administrativas o beneficios si las cumplían o no, que en ciudades y pueblos, especialmente de la Sierra, se organizaban “festivales” o campañas de ligaduras de trompas. Se recogieron también pruebas que algunas mujeres no habían dado su consentimiento para la intervención quirúrgica, o que no habían sido debidamente informadas sobre lo irreversible de la misma; alimentos u otros beneficios materiales habrían sido ofrecidos. Las mujeres operadas declaraban la ausencia de buenas condiciones de calidad y profesionalismo de la intervención; en otros casos, 17 se detectaron muertes posteriores a la operación sin mayor explicación ni reparación a los deudos.31 Por estos hechos, la Defensoría del Pueblo realizó 3 investigaciones sobre la aplicación del Programa de Planificación Familiar 1996-2000 del Ministerio de Salud que fueron plasmadas en Informes Defensoriales32 que a continuación se señalan: a) Informe Defensorial Nº 7: “Informe sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria I: casos investigados por la Defensoría del Pueblo”33, fue publicado en enero de 1998 y recogió los casos de nueve usuarias esterilizadas sin cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para las Actividades de Anticoncepción Quirúrgica, vigente en aquel momento. Tampoco se respetó el derecho a la libre elección de métodos anticonceptivos recogido en los artículos 2° inciso 1) y 6° de la Constitución. Entre las conclusiones a las que llegó la Defensoría del pueblo se señala: El consentimiento de las personas no sólo debe ser expreso sino informado. Ello supone la obligación de los ejecutores del Programa de Planificación Familiar de explicar todos los métodos de planificación familiar, sus riesgos y beneficios, incluyendo los métodos naturales. Dado que la elección de un método anticonceptivo definitivo afectará la vida de la personas de manera determinante, dicha elección debe ser hecha sólo por personas mayores de edad; y, para que la decisión sea debidamente meditada, debe mediar un plazo razonable entre la firma de la autorización y la intervención quirúrgica. Los testimonios recogidos ponen de manifiesto que en los casos investigados, algunas disposiciones contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos para 31 Barrig, Maruja. La Persistencia de la Memoria. Feminismo y Estado en el Perú de los 90. Publicado en “Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: Andes y Cono Sur”. Aldo Panfichi (coordinador).Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo de Cultura Económica. México, 2002. Pp.578 – 609. Disponible en: http://unjobs.org/authors/maruja-barrig 32 Defensoría del Pueblo. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php 33 El referido informe fue aprobado por Resolución Defensorial N° 01-98 –DP, de 26 de enero de 1998, a través de la cual el Defensor del Pueblo formuló las primeras recomendaciones para mejorar el Programa de Planificación Familiar del Ministerio de Salud. Igualmente, resolvió encomendar a la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer, que mantuviera un sistema de vigilancia y seguimiento especial de quejas y denuncias sobre la afectación del derecho a la libre elección, en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. 18 las Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, han sido incumplidas. Dichos testimonios coinciden en afirmar que no se ha cumplido con brindar la información completa sobre los distintos métodos de planificación familiar, y que no se han dado las instrucciones pre y post operatorias por escrito. La mayoría sostiene que tampoco se han realizado las visitas de seguimiento al domicilio de las usuarias. Dos de ellos proporcionan versiones en el sentido de que se habría ofrecido alimentos a cambio de que la usuaria se esterilizara. b) Informe Defensorial Nº 27: “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II: casos investigados por la Defensoría del Pueblo”34, fue concluida en agosto de 1999 y sistematizó 157 quejas recibidas en el período comprendido entre junio de 1997 y mayo de 1999. En cuanto al consentimiento informado se concluyó lo siguiente: Ausencia de autorización para la operación. Hay 13 casos en los que se ha remitido la historia clínica de la persona esterilizada pero no el documento de autorización para la operación. Todas son mujeres. Adicionalmente hay 2 casos en los que la persona afirma que fue esterilizada pero el centro de salud sostiene lo contrario. Finalmente hay otros 2 casos que merecen resaltarse. En el primero de ellos el centro de salud afirma que tuvo que quemar la historia clínica pues se había deteriorado como consecuencia del Fenómeno El Niño. En el segundo, el centro de salud sostiene que la historia clínica se extravió. Situaciones que invalidan la obtención del consentimiento informado. La suscripción del documento de autorización de la esterilización no se ha realizado siempre antes de la operación, y en ocasiones se ha firmado en situaciones de presión. Por lo tanto no prueban una decisión informada. Se ha detectado modalidades de presión ejercida en el momento del parto. También se ha condicionado la entrega de documentos, como el certificado de nacimiento, a la firma del consentimiento para la esterilización. Adicionalmente, la ausencia de consentimiento válido se ha presentado en una operación de histerectomía y en la imposición de dispositivos intrauterinos a 7 mujeres. El desconocimiento de la Ley General de Salud y de las normas aprobadas por el propio Ministerio de Salud 34 Dicha investigación se aprobó mediante Resolución Defensorial N° 03-2000-DP, de 28 de enero de 2000, con nuevas recomendaciones para proteger los derechos reproductivos. Asimismo, a través de su artículo primero, resolvió mantener el sistema de vigilancia y seguimiento especial de las quejas y denuncias sobre la afectación del derecho a elección. 19 sobre la obligación de obtener la autorización del paciente para cualquier operación o tratamiento, con excepción de las emergencias, es evidente. Dicha falta de conocimiento se ha verificado también entre el personal del Ministerio de Salud que ha ocupado cargos directivos, al constatar que consideran que la esterilización es una simple indicación médica que puede llevarse a cabo sin la expresión de voluntad de la paciente. Problemas en el uso de distintos documentos de autorización de la esterilización. A pesar de que durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva-Planificación Familiar 1996-2000 han regido tres Manuales de Normas y Procedimientos para Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, que han incluido formularios de consentimiento informado, en la práctica se han utilizado en escasas ocasiones. 90 esterilizaciones investigadas se llevaron a cabo a partir de la vigencia de la primera edición del manual citado. Sólo en 19 casos se empleó el formulario de consentimiento informado vigente al momento de la operación y únicamente en 11 se llenó completamente. La importancia de utilizar el formulario de consentimiento informado radica en que éste contiene información que contribuye a garantizar la libre elección del usuario/a. Por otro lado, tampoco se ha utilizado una única denominación para la operación de ligadura de trompas y para la vasectomía, lo que crea confusión. En ocasiones se ha utilizado siglas y términos incompresibles para las usuarias (L.T.B, pomeroy o B.T.B). Ausencia de normas que regulan el proceso de decisión informada y de obtención del consentimiento informado de personas con poco o nulo manejo del idioma castellano. El formulario de consentimiento informado y los materiales de difusión empleados por el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar son en castellano. No se conoce ningún esfuerzo por preparar materiales destinados a las personas que no dominan el idioma castellano. En cumplimiento de las citadas Resoluciones Defensoriales, en octubre de 1999, se puso en marcha el Sistema Defensorial de Supervisión del Respeto y Vigencia de los Derechos Reproductivos.35 35 Sus objetivos principales son: Promover y difundir el respeto de los derechos reproductivos Supervisar las funciones y actividades del Ministerio de Salud en materia de salud reproductiva con relación a: - Actividades realizadas prioritariamente en zonas rurales 20 c) Informe Defensorial Nº 69: “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos III” en el que se reportaron un total de 773 quejas. Dichas quejas fueron registradas en el período comprendido entre junio de 1999 y septiembre de 2002. Entre las conclusiones de esta investigación la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente: Ausencia del período de reflexión. El mayor número de quejas fundadas corresponde a aquellas en las que el período de reflexión no fue observado. Este período de 72 horas es obligatorio y rige entre la toma de decisión informada y la intervención misma. Falta de constancia de consejería previa en las historias clínicas. Luego de la investigación de la Defensoría del Pueblo, se determinó que las sesiones de consejería habían sido brindadas en los centros de origen de las usuarias. En otros 4 casos no se encontró la constancia de consejería previa, pero los establecimientos de salud tomaron las medidas correctivas del caso. En un caso se verificó que sólo se había dado una sesión de consejería y otro se encuentra en investigación. El documento de solicitud de intervención para AQV requiere la firma del profesional que brindó la consejería. Este requisito contribuye a garantizar que la elección sea libre e informada, y está previsto en el inciso w), Punto A (Disposiciones para la atención en los servicios de planificación familiar), 1 (Disposiciones Generales) del Capítulo VII de las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar. Consentimiento para practicar anticoncepción quirúrgica en formato no vigente, formato distinto o firma de formato de consentimiento sin precisión de fecha. Si bien firmar el consentimiento en un formato no vigente o en uno distinto no lo invalida, es importante que se cumplan los procedimientos establecidos en las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar, y se - Calidad de atención en los servicios brindados - Normas y disposiciones internas - Difusión y aplicación de las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar. - Cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. Garantizar la atención y seguimiento de quejas La ejecución del referido sistema requirió, como estrategia inicial, establecer pautas y diseñar instrumentos que orientaran las intervenciones en las visitas defensoriales de supervisión a los establecimientos de salud. En ese sentido, se elaboraron tres documentos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos: 1. Guía de observación in situ 2. Guía de entrevistas a personal de salud 3. Guía de entrevistas a usuarias de los servicios de planificación familiar 21 utilicen los documentos aprobados por las mismas. Ello por cuanto los formatos vigentes contienen información relevante sobre la anticoncepción quirúrgica, la misma que contribuye a que la elección de la usuaria/o sea libre e informada. El uso de formatos no vigentes, diferentes a los autorizados o en los que no figura la fecha de la solicitud de la intervención o la de la ratificación, refleja el desconocimiento por parte del personal de salud de la normatividad vigente en materia de planificación familiar. Con los Informes Defensoriales se corrobora que las mujeres intervenidas para AQV no expresaron debidamente su consentimiento, ya sea porque se les brindó información sesgada o errónea, no se informó acerca de otros métodos anticonceptivos, no se observó el periodo de reflexión, no se les brindó información alguna y fueron intervenidas sin autorización previa, o porque la información que se les brindó era incompresible para ellas (duda sobre el significado de los términos o por no hablar castellano). Además de dichas causas, cabe señalar las expuestas por el médico Mario Ríos Barrientos36 como resultado de su estudio del proceso de consentimiento informado en personas usuarias del método de Anticoncepción Quirúrgica en 2 localidades peruanas de octubre de 1998 a enero de 1999. En esta pequeña muestra se comprobó: El vicio de la manifestación de voluntad por inducción, tiene como explicación la asimetría de la información entre los profesionales de la salud y las usuarias. El vicio de la manifestación de voluntad por incentivos, está vinculado a la gratuidad de la hospitalización y es ofertado principalmente a las mujeres que dieron a luz en el establecimiento. En los procedimientos para el consentimiento informado no está presente que la titularidad del derecho de consentir le pertenece a la mujer, la que no debe ser sustituida por el esposo. La autorización realizada por él no da legalidad y/o legitimidad al consentimiento, refuerza las inequidades de género. 36 Ríos Barrientos, Mario Edgar. El consentimiento informado para la anticoncepción quirúrgica femenina: usos, implicancias y percepciones de las usuarias en dos localidades peruanas de Octubre de 1998 a Enero de 1999. Tesis de Magíster en Salud Pública. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, 2001. 22 2. Investigación del surfacén en recién nacidos prematuros37: La investigación se centra en la fase II de ensayo clínico del Surfacén para el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido prematuro, que se llevó a cabo en Cuba. La fabricación y desarrollo de surfactante exógeno cubano en el Centro de Desarrollo Animal (CENSA) y fue extraído del pulmón del cerdo. Este producto cubano pasó las distintas pruebas requeridas. Después de pasar las pruebas que en este sentido se realizaron en animales y además, dada su composición similar a la de otros previamente utilizados, no se podría esperar eventos desfavorables con el producto cubano; por lo tanto, no haría ningún daño, o si hubiera alguno estaría íntimamente relacionado con el beneficio que se alcanzaría, lo cual quiere decir que no hubo maleficencia. En este sentido los investigadores se plantearon el deber de estar al tanto de cada paciente, en particular en el que se había administrado el producto, para detectar cualquier efecto adverso y con la mentalidad de que si se produjeran efectos dañinos, se suspendería el desarrollo de la investigación. Esto resalta la preocupación que existía por el cumplimiento del principio de nomaleficencia. Los investigadores no consideraron ético negar este nuevo tratamiento a un niño que lo necesitara, más aún cuando existía una abundante bibliografía que demostraba los beneficios que aportaba, sobre todo en lo referente a la reducción de la mortalidad, por lo que se trataba de un medicamento que podía salvar una vida humana. También influyeron de manera notable en este modo de proceder, los resultados favorables obtenidos en el estudio clínico piloto. Con esto vemos que los investigadores se fundamentaron en el carácter de beneficencia del personal médico (tratar de hacer un acto beneficioso al paciente aquejado de una enfermedad) y en el principio de la justicia en las investigaciones biomédicas (teniendo posibilidades de ofertar un medicamento, poderlo hacer llegar a quien lo necesitara y sin negarlo a los más necesitados según las disponibilidades del producto). Igualmente de esta manera se puso de manifiesto la no-maleficencia al evitar la omisión de un acto benéfico por los investigadores. El comité de revisión determinó que dada la disponibilidad limitada del producto y que los que más se beneficiarían serían los niños con SDR más grave, sólo se 37 Díaz Álvarez, Manuel. Principios de la bioética en la investigación del surfacén en recién nacidos prematuros. Revista Cubana de Pediatría, Ciudad de la Habana, V. 69, Nº 3, 1997. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475311997000300001&lng=es&nrm=iso>. 23 utilizaría el medicamento bajo una serie de criterios de inclusión, los cuales contemplaban fundamentalmente a los casos más graves. Por otro lado, no hubo asignación al azar de este medicamento y el tratamiento se conformó en un sentido humanitario, que no dejara la posibilidad de negar la aplicación del surfactante. Por ello se decidió utilizar a los pacientes que tuvieran los mismos criterios de inclusión, pero que fueron asistidos antes del advenimiento del producto cubano como grupo control histórico, con los cuales se harían las comparaciones de efectividad. Se reconoce el principio de la autonomía de las personas al brindar su consentimiento para recibir el acto médico, sin embargo, al tratarse de recién nacidos, la autonomía se trasladó a los padres de los menores quienes consintieron la participación de sus hijos después que el comité de revisión junto con los responsables de la investigación brindaran toda la información a través de una discusión abierta a los padres. Asimismo, el comité de revisión y el grupo de investigadores decidieron que no era necesario que el consentimiento fuera escrito, porque no está arraigado por la práctica médica de la sociedad cubana el acto de firmar un documento como aprobatorio de una medida terapéutica y porque está firmemente interiorizado en la población cubana, que sus médicos actúan en un sentido humanitario y no hay intereses mercantilistas. Si bien en el Párrafo 24 de la Declaración de Helsinki se establece que el consentimiento informado debe otorgarse preferentemente de manera escrita, en este caso no resultó indispensable, no sólo porque, la actuación de los investigadores al otorgar la información a los padres ha sido adecuada sino también porque la sociedad cubana cree firmemente que el resultado de la investigación será favorable a sus hijos, ya que su médicos así lo afirmaron. 3. Estado Nutricional y frecuencia del consumo alimentario de los niños menores de tres años y mujeres en edad fértil de la población aguaruna38: La población de estudio estuvo conformada por 4572 mujeres en edad fértil (MEF), entre 15 y 49 años de edad, y 9160 niños menores de tres años de edad, miembros de la población aguaruna en la región Amazonas, específicamente en los distritos de Aramango e Imaza de la provincia de Bagua; y Cenepa, Nieva y Santiago, de la provincia de Condorcanqui cuya recolección de información se realizó entre los 38 Huamán-Espino, Lucio y Carmen Valladares E. Estado nutricional y características del consumo alimentario de la población Aguaruna. Amazonas, Perú 2004. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. [online]. ene.-mar 2006, Vol.23, Nº 1, pp.12-21. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172646342006000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1726-4634. 24 meses de septiembre y octubre del año 2004. Antes del inicio de la recolección de información se solicitó dos tipos de consentimiento: el comunitario, representado por el Apu quien es la máxima autoridad en cada comunidad aguaruna, a quien se tuvo que brindar los detalles de la actividad y en tanto lo aceptaba, se procedió a obtener el respectivo consentimiento informado de las madres, a quienes se les solicitó la firma del formulario de consentimiento informado una vez que ésta había sido leída por el encuestador en castellano o en awajun según fuera necesario. De acuerdo con los resultados, se derivaron a los centros de salud de la zona a aquellas personas que se encontraban con anemia para el respectivo tratamiento, además el profesional nutricionista brindaba una orientación nutricional sobre alimentación y nutrición de acuerdo con cada diagnóstico. Dado que la información porcentual obtenida de dicha investigación no el tema primordial de este trabajo conviene señalar que los investigadores concluyen en que el pueblo Aguaruna está atravesando por un momento crítico de su historia, en el cual además de la elevada prevalencia de diversos problemas de salud, sufre el deterioro de sus recursos naturales, limitándoles la posibilidad de contar con una adecuada alimentación, base para el desarrollo de los pueblos. Se dan tres procesos paralelos: una escasa disponibilidad de alimentos, un limitado acceso a ellos, y una precaria estabilidad originada en la estacionalidad de muchos alimentos, incrementando paulatinamente los índices de desnutrición y anemia, y con ello otros problemas de salud. Evidentemente, al observar el consentimiento informado otorgado en la población aguaruna, es necesario mencionar el artículo presentado por los médicos peruanos Duilio Fuentes y Diana Revilla, en el que desarrollan las consideraciones éticas para la realización de investigaciones en comunidades nativas de la selva amazónica del Perú.39 Señala que la comunidad indígena (llamada también comunidad nativa o aborigen) es una minoría étnica donde el universo poblacional indígena no se restringe sólo a las comunidades nativas, sino que además existen asentamientos remotos, es decir grupos que se encuentran en situación de autoaislamiento o de contacto esporádico. 39 Fuentes, Duilio y Diana Revilla. Consideraciones éticas para la realización de investigaciones en comunidades nativas de la selva amazónica del Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública [online]. ene./mar. 2007, Vol.24, Nº.1, pp.51-66. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172646342007000100009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1726-4634. 25 Señala que las poblaciones indígenas son grupos especialmente vulnerables, debido a que: Son grupos marginados de los servicios más elementales, con muy pocas posibilidades de insertarse en los modelos de desarrollo y con un constante dilema entre incorporarse al mundo globalizado o quedar al margen del proceso y mantener su identidad. Una de las características actuales de estos pueblos son las precarias condiciones de vida de la población. El análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas conlleva, a la necesidad de comprender desde diversas perspectivas la complejidad del problema salud enfermedad en esta población. En la mayoría de los casos este análisis supera el campo biomédico, para situarse en un campo más amplio, donde intervienen principalmente las ciencias sociales, económicas y políticas, ya que la población indígena concibe la existencia de un vínculo entre su salud y el mundo que lo rodea. Para obtener el consentimiento informado de la población, los investigadores, al inicio de un estudio, como parte de respeto a las “costumbres” políticas y expectativas que tienen las comunidades indígenas, se contactan con el líder (Jefe o Apu) de la comunidad para pedir su autorización y cooperación para la realización del estudio. Esto no significa que dicha autorización sea interpretada como el permiso para intervención de cada miembro de la comunidad, ya que el siguiente paso que debe seguir el investigador es de garantizar el consentimiento individual. Sin embargo, la guía para investigación epidemiológica de la CIOMS permite una excepción a esta regla: “Cuando no es posible solicitar el CI de cada individuo a ser estudiado, el acuerdo del representante de la comunidad puede ser visto”40 pese a 40 Al respecto, las Pautas Internacionales para la Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos, CIOMS (Ginebra 1991) en su Pauta 5, sobre el Acuerdo comunitario señala lo siguiente: “Cuando no es posible obtener el consentimiento informado de cada individuo a estudiar, se debe obtener el acuerdo de un representante de la comunidad o del grupo, pero este representante debe ser elegido de acuerdo a la naturaleza, tradiciones y filosofía política de la comunidad o del grupo. La aprobación dada por un representante de la comunidad debe ser consistente con los principios éticos generales. Cuando los investigadores trabajan con comunidades, considerarán los derechos y protecciones comunitarias como considerarían los derechos y protecciones individuales. Para las comunidades en que la toma de decisiones en común es normal, los líderes comunitarios pueden expresar la voluntad comunal. Sin embargo, el rechazo a la participación por parte de los individuos debe respetarse: el líder puede expresar acuerdo por parte de la comunidad, pero la negación de un individuo a participar es vinculante.” Disponible en: http://www.cioms.ch/frame_1991_texts_of_guidelines.htm 26 ello, el principal problema para la investigación en estas comunidades indígenas es la diversidad de modelos jerárquicos de gobernabilidad, en algunos casos está muy bien representada por un Jefe o Apu y en otros no hay una clara jerarquización lo que llevaría a preguntarnos el nivel de autoridad o representatividad que tenga el líder para poder dar un consentimiento a nombre de todos los miembros de la comunidad. Para muchas situaciones de salud y de intervención, como una investigación, la debida información a la familia o la comunidad, está antes que la individual ya que es respetar esta decisión como “autónoma” haciéndola una “unidad”. El paciente o participante puede considerar el interés de la familia y comunidad o de la sabiduría del “anciano”. Estas “crisis alternativas” de autonomía los toma de valores aborígenes de comunidad, de sus ancestros y el respeto a ello. Esto sugiere que la “autonomía” puede ser manifestada en modelos y discursos de conductas alternativas. Por lo que concluye que la decisión comunal es más importante que la individual en estas culturas. Asimismo, los resultados muestran que los participantes aborígenes requieren tiempo, exposición a la información en forma repetida y la oportunidad de discutir la información con otras personas de su familia y comunidad antes de alcanzar un buen nivel de entendimiento. Por otro lado, reconoce que la validez ética del consentimiento informado no está en solamente en el documento escrito, sino también en la calidad de interacción entre médico y paciente que afecta directamente la comprensión de la información. Sin embargo, con frecuencia el lenguaje, los conceptos y los factores culturales antes señalados no se toman en cuenta, por ello, es importante enfatizar la necesidad de utilizar un lenguaje claro y sencillo, usando el idioma local. Un aspecto que no es mencionado por la mayoría de guías, es el derecho de retirarse de la investigación por parte de la comunidad. ¿Las comunidades tienen ese derecho?, ¿si el líder o consejo de la comunidad se retira, debe retirarse cada individuo? En cuanto a los beneficios que deberían obtener las comunidades nativas, Duilio Fuentes y Diana Revilla revelan que en muchos casos las poblaciones indígenas han mostrado su falta de satisfacción con la interpretación dada al término beneficencia y han querido, en lugar de esto que las propuestas de investigación contengan concretamente planes bien definidos de cómo los 27 resultados de la investigación pueden ser usados directamente en beneficio de la comunidad. 4. Uso de anticonceptivos entre mujeres indígenas del sureste de Veracruz41: Este estudio fue realizado con los datos obtenidos en un trabajo de campo entre 1997 y 1998 entre mujeres nahuas que habitan en Encino Amarillo, comunidad nahua de la Sierra de Santa Marta, ubicada en el municipio de Mecayapan al sureste veracruzano. A pesar que la mitad de las mujeres encuestadas dicen conocer los nombres de los anticonceptivos promovidos por el sector salud, solo una cuarta parte sabe además cómo utilizarlos. Las mujeres que controlaban su fecundidad en el momento de la investigación lo hacían o lo habían hecho mediante la salpingoclasia -oclusión tubaria bilateral, también conocida como ligadura de trompa que es una forma de esterilización femenina- que es irreversible, los orales y el dispositivo intrauterino (en ese orden). Estos datos son los métodos promovidos por el sector salud en Encino Amarillo, ya que “cada comunidad tiene los suyos”, como se señala en la investigación, algunas mujeres utilizan la caña, el guaco u otras hierbas pero su uso no es generalizado y sólo se consiguen fuera de la comunidad, pese a ello, prefieren optar por esta alternativa en lugar de ser afectadas por la imposición de métodos anticonceptivos (DIU o salpingoclasia) en la clínica, que es padecida con mayor frecuencia en el momento del postparto o postaborto cuando las mujeres se encuentran más vulnerables. Para las investigadoras, estos hechos ilustran dos puntos importantes: La verticalidad con la que se maneja la oferta anticonceptiva y la escasa participación de las mujeres en lo que se refiere al tipo de método que deciden utilizar. Los programas de planificación familiar se dirigen a mujeres jóvenes que en ocasiones recurren a métodos irreversibles como la salpingoclasia sin que haya terminado aún su ciclo reproductivo. 41 Vásquez, Verónica y Aurelia Flores. Uso de Anticonceptivos entre Mujeres Indígenas. Un estudio de caso del sureste veracruzano. En Revista de El Colegio de Michoacán. Relaciones, invierno, Vol. 24, Nº 93, 2003, pp. 153-178. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/137/13709308.pdf 28 Las mujeres que, a pesar de esta oferta vertical y limitada, aún prefieren algún método para “no traer un niño a cada rato”, reportan molestias frecuentes por el uso de anticonceptivos, tales como alteraciones en el periodo menstrual y dolores, particularmente con el DIU y la salpingoclasia. La enfermera encargada de atenderlas no ve la “firma de conformidad” como la promoción de la decisión libre e informada de los usuarios, sino como una forma de evitar conflictos posteriores con las mujeres atendidas o sus esposos. Asimismo, afirma que las usuarias de estos métodos manejan la idea del consentimiento informado, que consiste en una “hojita” donde ellas “aceptan lo que se les va a hacer”. En este sentido, el consentimiento informado, deja de ser visto como la posibilidad de informarse sobre el amplio espectro de métodos disponibles, sus propósitos, procedimientos, riesgos, beneficios, disponibilidad y costos, ya que el haber firmado no significa que las mujeres conozcan todas las opciones sobre control de fecundidad o el impacto que determinado método puede tener en la salud. V. CONCLUSIÓN La definición del vocablo vulnerabilidad resulta determinante para regular a los grupos vulnerables. En algunos casos los conceptos se limitan a enumerar taxativamente a quienes se consideran dentro de este grupo, otros equiparan el término vulnerabilidad al de dependencia o incapacidad y otros lo asocian al riesgo indebido o desconocido. No pienso que alguna de ellas sea incorrecta, al contrario, todas se complementan; sin embargo, considero que el manejo de una definición que incluyan lineamientos generales que permitan identificar si un sujeto o grupo puede ser considerado vulnerable tiene mayor fortaleza si se compara con una definición numerus clausus que tendría que ser constantemente modificada ante la presencia de futuras investigaciones que pongan en riesgo grupos antes no considerados. Es innegable la necesidad de establecer una protección especial a las poblaciones o grupos vulnerables. El trato diferenciado se justifica en la situación de desventaja de los grupos vulnerables frente a los investigadores que se refleja en el desequilibrio en la información y el aprovechamiento de las necesidades, diferencias, impedimentos o incapacidad de los sujetos en investigación, por un lado; y, en el desconocimiento de medios eficaces que faciliten la transmisión y comprensión de 29 la información y la primacía de las investigaciones sobre la dignidad humana, por otro lado. La protección a los grupos vulnerables que ha sido advertida tanto en los instrumentos nacionales como internacionales no es sinónimo de prohibición, ya que está permitida su participación en investigaciones, siempre que haya una justificación razonable, fundada en el beneficio directo del grupo o población vulnerable. Es aquí donde surge el problema, ya que las justificaciones aceptadas, en muchos casos, implican una excesiva permisibilidad. Esta posibilidad de flexibilizar la regulación de los grupos vulnerables no hace más que ponerlos en riesgo de sufrir algún efecto no deseado como consecuencia de la investigación a la que se someten. Sobre la base de lo señalado, algunos opinan que debe existir una total restricción de participación de los grupos vulnerables en investigaciones científicas. Estimo que la alternativa esbozada no solucionaría el problema, al contrario, su consecuencia sería la proliferación de investigaciones clandestinas y en pueblos más remotos en los cuales se ignora la protección que los resguarda de las arbitrariedades cometidas en nombre del avance científico. Si bien la protección a los grupos vulnerables resulta indispensable, considero que es más importante lograr una protección efectiva, para lo cual se requiere la intervención activa de los Comités de Ética en Investigación que cuentan con la participación de profesionales de distintas disciplinas así como de miembros de la comunidad que pueden mejorar las condiciones en las que se realizan las investigaciones y fomentar -como ente imparcial- un mejor entendimiento entre el grupo vulnerable y el investigador. 30