Veinte años y un día

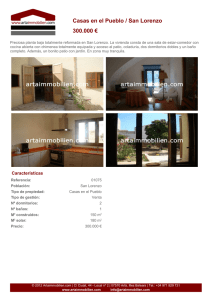

Anuncio