LA REPERCUSIÓN INTERNA DE LA RESPONSABILIDAD POR

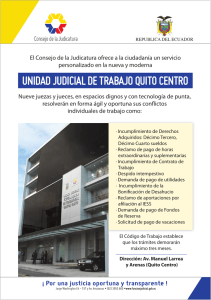

Anuncio