Naturaleza muerta con cachimba

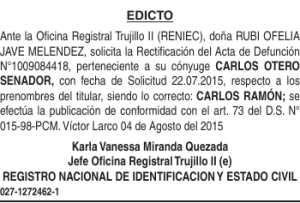

Anuncio