Portada de GRACIA

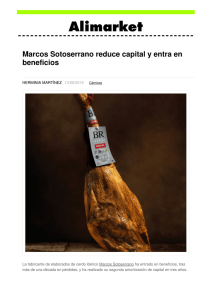

Anuncio