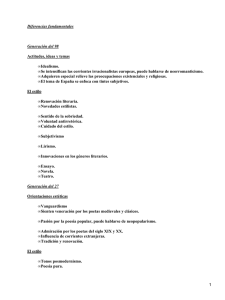

La literatura argentina y sus vínculos con España

Anuncio