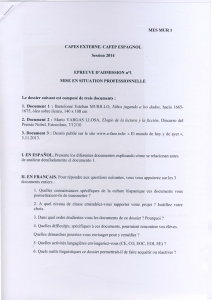

Études sur le tragique

Anuncio