El primer capítulo de la autobiografía de Palermo.

Anuncio

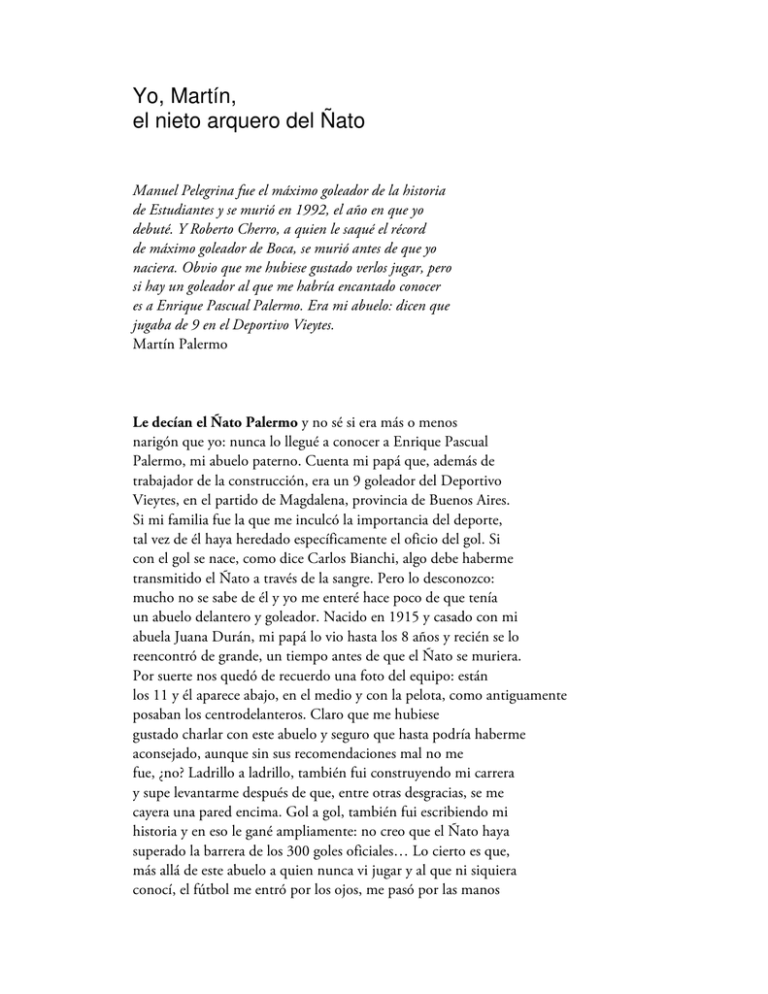

Yo, Martín, el nieto arquero del Ñato Manuel Pelegrina fue el máximo goleador de la historia de Estudiantes y se murió en 1992, el año en que yo debuté. Y Roberto Cherro, a quien le saqué el récord de máximo goleador de Boca, se murió antes de que yo naciera. Obvio que me hubiese gustado verlos jugar, pero si hay un goleador al que me habría encantado conocer es a Enrique Pascual Palermo. Era mi abuelo: dicen que jugaba de 9 en el Deportivo Vieytes. Martín Palermo Le decían el Ñato Palermo y no sé si era más o menos narigón que yo: nunca lo llegué a conocer a Enrique Pascual Palermo, mi abuelo paterno. Cuenta mi papá que, además de trabajador de la construcción, era un 9 goleador del Deportivo Vieytes, en el partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Si mi familia fue la que me inculcó la importancia del deporte, tal vez de él haya heredado específicamente el oficio del gol. Si con el gol se nace, como dice Carlos Bianchi, algo debe haberme transmitido el Ñato a través de la sangre. Pero lo desconozco: mucho no se sabe de él y yo me enteré hace poco de que tenía un abuelo delantero y goleador. Nacido en 1915 y casado con mi abuela Juana Durán, mi papá lo vio hasta los 8 años y recién se lo reencontró de grande, un tiempo antes de que el Ñato se muriera. Por suerte nos quedó de recuerdo una foto del equipo: están los 11 y él aparece abajo, en el medio y con la pelota, como antiguamente posaban los centrodelanteros. Claro que me hubiese gustado charlar con este abuelo y seguro que hasta podría haberme aconsejado, aunque sin sus recomendaciones mal no me fue, ¿no? Ladrillo a ladrillo, también fui construyendo mi carrera y supe levantarme después de que, entre otras desgracias, se me cayera una pared encima. Gol a gol, también fui escribiendo mi historia y en eso le gané ampliamente: no creo que el Ñato haya superado la barrera de los 300 goles oficiales… Lo cierto es que, más allá de este abuelo a quien nunca vi jugar y al que ni siquiera conocí, el fútbol me entró por los ojos, me pasó por las manos en mis comienzos como arquero y se me instaló definitivamente desde los pies hasta la cabeza. No hubo remedio ni vacuna capaz de sanarme: mi enfermedad por la pelota fue siempre incurable. Los médicos del Hospital San Martín de La Plata, que estaba en la otra cuadra de mi casa, dieron con el diagnóstico sin siquiera revisarme y sin que yo hubiese nacido ahí: ‘‘Este pibe está loco por el fútbol’’. Y tenían razón: en la esquina de 71 y 1, ahí en la manzana del hospital, había un espacio verde donde solíamos jugar. De hecho, uno de los primeros arcos en los que probé puntería fue la pared del hospital. Mary, mi mamá, nunca se enteró de los retos que recibíamos de los pacientes, de los familiares de los internados y de las enfermeras, que se asomaban por las ventanas para quejarse por los ruidos y los pelotazos contra la pared. Para colmo, yo de chico ya le pegaba fuerte a la pelota: como dice mi papá Carlos, tenía ‘‘una patada de caballo’’. Vidrio no recuerdo haber roto ninguno, pero obvio que a los carteles de ‘‘Silencio Hospital’’ no los respetábamos demasiado. Cuando éramos poquitos, jugábamos ahí con mi hermano Gabriel, cinco años y nueve meses más grande que yo, y sus amigos. Si se juntaban más pibes, cruzábamos la calle y usábamos un descampado más grande. Un potrero que, con el tiempo, se convirtió en la cancha del Deportivo La Plata, club al que luego enfrenté jugando para For Ever. Después de los picados, fueran en el hospital o en el campito, terminábamos tomando algo en el quiosco de Solano, siempre en esa misma esquina de 71 y 1. Ahí comprábamos los álbumes de las figuritas de fútbol y los útiles para la escuela. Los más grandes me tenían como mascota y, si bien no me dejaban afuera de los partidos, a veces me agarraban de punto. Un día los molestaba tirándoles agua con una bombilla y uno de ellos me pegó un manotazo y casi me la hace tragar: terminé llorando y con la garganta sangrando. Otro día, me empujaron y me hicieron caer sobre un hormiguero. Tuve que irme corriendo a casa, mamá me metió en la bañera y el cuerpo me quedó todo brotado: eran hormigas coloradas… Ojo que, más allá de la diferencia de edad, siempre supe hacerme respetar ante los más grandes. Igual, algunas cosas me las bancaba porque era el precio que debía pagar para estar con mi hermano y sus amigos. Como irán viendo en el relato, Gabriel fue clave en mi infancia ya que era mi guía: único hermano, lo seguía a cualquier parte y trataba de imitarlo en todo. Si se tiraba a un pozo, yo hacía lo mismo. Y como jugaba al básquet, mi primer deporte fue ése. Cuando nací en el Instituto Médico Platense el 7 de noviembre de 1973, vivíamos en un departamento de pasillo, tipo PH, en 71 entre 1 y 2. Enfrente estaba el Deportivo La Plata, un club de barrio que en esos años tenía básquet pero no fútbol. Obvio que el fulbito, ya les conté, no nos faltaba. Dos fueron mis juguetes preferidos: un osito de peluche que usaba para dormir y una pelota roja y blanca de mi hermano. Era una número 5, casi más grande que yo. Y apenas me largué a caminar, a los 10 meses, di tres o cuatro pasos y, según me cuentan en casa, le pegué con la puntita del pie a la pelota. Se ve que para mí esa cosa redonda que me llamaba la atención ya era un artículo de primera necesidad. Mis papás, Carlos Jorge Palermo y María Juana Scorpino, atesoran en el álbum familiar una linda foto tomada en el Jardín de Infantes 901 Manuel Belgrano: estamos los de Sala de 4 subidos a un tobogán y yo aparezco parado arriba de todos y con una pelota bajo el brazo. ¡Si habrán luchado las maestras y la directora, Emma Semper, para que entrara en el aula! No era un chico fácil, nada fácil. Antes del Jardín, como papá y mamá trabajaban, ya desde los cuatro meses me dejaban en la Guardería Isidorito. Papá era supervisor de mantenimiento mecánico del Astillero Río Santiago y mamá trabajaba en la administración de la Caja de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando no estaba en la guardería, me quedaba en la casa de mis abuelos maternos, Irma y Rodolfo Scorpino. Al abuelo Fito lo quise mucho: escuchaba por radio los partidos de Estudiantes y alguna vez me fue a ver jugar en las Inferiores, pero si hay algo que lamento en la vida es que se muriera antes de mi debut en la 1°. Me hubiese encantado, por ejemplo, dedicarle un gol contra Gimnasia. Sin ‘‘compu’’, ni Play Station, ni Internet ni nada de estas cosas modernas, para no aburrirme ponía dos sillas y las usaba de arquitos. Pobres abuelos, les desordenaba todo. Encima, imitaba en voz alta las transmisiones de la radio, ya que relataba partidos imaginarios y nombraba a los jugadores que conocía: Gottardi, Trama, Sabella, Ponce o Trobbiani, de Estudiantes, y Kempes, Luques o Ardiles, de la Selección del Mundial 78. Imagino que estarán ansiosos por leer sobre mis primeros goles, pero falta para eso. Mi memoria no los sitúa ni en el hospital ni en el campito ya que ahí todavía era muy chiquito y no participaba de partidos de verdad. Esos goles ya vendrán más adelante, paciencia… Es que hay una etapa futbolera que no muchos conocen: que conste que, en mis primeros partidos en serio, empecé como arquero. Sí, arranqué bien de atrás. Fue en Estudiantes, allá por 1980, cuando tenía 6 años. Como de costumbre, seguía los pasos de mi hermano. Y como Gabriel atajaba en la Pre 9° de Estudiantes, iba con él a las prácticas hasta que un día el Negro Cerisola, entrenador de arqueros, me dijo ‘‘Vení, ponete al arco’’. Y quedé: tenía buen físico para mi edad y en casa enseguida me compraron un buzo. Si la memoria no me engaña, era celeste, de esos que usaba el Pato Fillol y que tenían el cuello duro, blanco. Y tenía otro más colorinche, azul y naranja. A los guantes los había heredado de mi hermano y nunca me faltaban las rodilleras blancas. Seguramente así vestido fue que, en un torneo municipal, salí a cortar una pelota y, en el cruce, casi partí al medio a uno de los Mellizos Barros Schelotto. Salimos campeones… En esos años, Juan Ramón Verón era ‘‘Dios’’ en Estudiantes. Y lo traía a jugar a Sebastián, la Brujita, que tenía dos años menos que yo. Tenemos fotos juntos, yo vestido de arquero y él, de jugador. Pero claro, era tan chiquito que al principio no entendía nada. En el primer partido que lo pusieron agarró la pelota y encaró para mi arco: ‘‘Nooo, hay que hacer el gol en el otro’’, le gritábamos todos, desde el técnico Omar Bermúdez hasta mis compañeros, entre los que estaban Esteban Foschi y Mauricio Balmaceda. La cuestión es que mi berretín por ser arquero me habrá durado unos dos años: cuando Gabriel empezó el secundario, decidió dejar de jugar en Estudiantes ya que mis viejos siempre nos inculcaron que primero estaba el estudio y luego, el deporte. Nunca nos prohibieron el fútbol, pero la prioridad la tenían los libros. Dejó Gabriel, entonces, y tuve que dejar yo. Él después atajó en Unidos de Olmos: jugaba los domingos a la mañana, bien temprano, y yo lo acompañaba a todos los partidos. Y cuando tenía edad para su primer contrato, Gimnasia estuvo a punto de ficharlo. Yo largué el arco, seguí jugando de delantero en el barrio, pero nunca dejó de llamarme la atención el puesto de arquero. De hecho, al primer jugador que admiré en serio fue a Luis Islas, que había pasado de Chacarita a Estudiantes. Cuando más adelante fui alcanzapelotas de la 1°, en un partido se olvidó la gorrita detrás del arco, se la alcancé corriendo pero le pedí que me la regalara. Me la dio y hasta me la firmó: eso sí, cuando después yo también fui profesional y lo enfrenté, no lo perdoné: le metí dos goles (uno de penal) en un 6-2 de Boca a Huracán, en el Apertura 98. Volviendo a la infancia, era bastante inquieto. Y arriesgado, demasiado arriesgado. En la bicicleta hacía tantas locuras que un día me estampé contra el cordón de la esquina y, además de partirme el labio, me rompí las dos paletas de adelante. Esos dientes, cuando todavía eran de leche, ya me los había roto contra el umbral de la puerta por un empujón de mi hermano. Por todo eso, y por un paladar ojival que me quedó de tanto usar el chupete, tuve que pasar mi preadolescencia en los consultorios de ortodoncia. Por suerte, la dentadura quedó bien, lista para lucirse en cada grito de gol: ustedes saben que las cámaras de TV no te perdonan una y te enfocan hasta las amígdalas. Por eso siempre le hice caso a mi dentista, Ana Di Silvio, y me cuidé la dentadura. En 1980, cuando yo estaba por cumplir los 7 años, nos mudamos de casa: 9 y 71. Los abuelos Irma y Fito también se vinieron al barrio Circunvalación y vivíamos en dos casas que estaban separadas por un patio interno. Atención que acá, en este nuevo hogar, ya estamos en zona de gol porque en el campito de 72, entre 9 y 10, estaba la canchita con arcos de madera en la que jugábamos contra equipos de otros barrios. Yo seguía jugando con la banda de Gabriel, que a esa altura ya tenía 15 años. Y en esos picados me mandaban a jugar arriba, no porque fuera buen delantero sino por otras dos razones entendibles: para que no me pegaran y para que molestara menos. La orden táctica, por llamarla de alguna manera, era ‘‘Quedate cerca del arco de ellos’’. Y acá es donde empiezan a llegar los goles que valían, esos que muchas veces nos daban la victoria frente a los equipos de la zona. Yo me paraba allá arriba, bien de pescador, y la empujaba. Un gol de rebote, otro de zurda, uno de carambola, alguno de derecha, algún que otro de cabeza. No sé si porque los rivales me subestimaban por la diferencia de edad o por qué, pero les aseguro que la metía seguido. Olfato tenía, suerte también. Ahí ya era ‘‘Martín Pescador’’, el título que con los años usaron los diarios para referirse a mi oportunismo en el área. Según mi hermano, el gol que le hice a Perú bajo la lluvia por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, empujándola sobre la línea, es el resumen de aquellos cientos de goles que metí en aquel descampado. Qué increíble, ¿no? Uno de los goles más importantes y emotivos de mi carrera profesional lo hizo acordar a aquellos goles anónimos en los arquitos de madera de 72, entre 9 y 10. Y así como en el Mundial de Sudáfrica Leo Messi hizo la jugada pero el gol ante Grecia lo terminé haciendo yo, ¿cuántas veces habrá pasado lo mismo en el campito? Diez, veinte, cien veces… Vaya uno a saber. Capaz que un amigo de mi hermano o algún chico del barrio se mandaba un jugadón y yo, de rebote, la mandaba a guardar. En nuestro equipo estaban Sebastián y Mauricio Salgado, vecinos nuestros. Y Mariano y Gabriel Bruera, hermanos de Pablo, luego intendente de La Plata. También José Sessa, primo de Gastón e hijo de Tomás, por entonces presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Acá es cuando les tengo que hacer una primera confesión de la cual no tengo por qué arrepentirme pese a ser Pincha desde la cuna: de chiquito solía ir a ver a Gimnasia a la cancha… Era cuando el Lobo estaba en la B, a principio de los años ochenta. Los Sessa me llevaban los sábados a ver esos partidos. Pero ojo que era de Estudiantes y jamás tuve la más mínima duda, ya que iba para ver fútbol y porque el papá de mi amigo era presidente de ese club. Los domingos, casi de manera religiosa, íbamos con mi papá y mi hermano a ver a Estudiantes. El fútbol, como pueden ver, ya se me había metido en el corazón. Me encantaba verlo, escucharlo y, sobre todo, jugarlo. Un día lo acompañé a Sebastián Salgado al club For Ever, que jugaba los torneos de la Liga Infantil Platense (LIFIPA) y me entusiasmé: estaba terminando el año 82 y me hicieron una prueba. Oscar ‘‘Cocho’’ García, el técnico que descubrió mis condiciones de delantero, me invitó a que siguiera yendo a practicar al año siguiente. La categoría 73 se estaba desarmando porque Gastón Sessa, Adolfo Johnson y los Barros Schelotto, entre otros chicos, se iban a Estudiantes o Gimnasia y quedaban lugares vacantes en el equipo. A propósito de los Mellizos, les aclaro que Guillermo y Gustavo no fueron directamente a Gimnasia, como todo el mundo cree: en el próximo capítulo les digo adónde hicieron escala. Yo me enganché con For Ever, que más tarde empezó a llamarse 12 de Septiembre, y es verdad que me hice bastante compinche del gol: desde 1983 a 1985 salí goleador de la categoría 73. Jugábamos contra Los Hornos, Saladero, Deportivo La Plata… Hacíamos de local a cinco cuadras de mi casa, en 12 y 69, en un terreno que estaba cerca del Colegio Castañeda y de la iglesia San Francisco, donde Perón se casó con Evita. A los entrenamientos y a los partidos de local íbamos caminando. Uno de los técnicos del club era, además de ex jugador profesional, asesor de Estudiantes. Y fue él, Daniel Epeloa, quien me llevó a Estudiantes a fines del 85. La prueba me la hizo Eduardo el Bocha Flores y quedé: me ficharon en 1986, como delantero, cuando tenía 12 años. Más allá de la pelota, fuera de la cancha, considero que no hice renegar mucho a mis padres. Era de buen comer: pastas, verduras, frutas, carnes… Me encantaban las milanesas de mi mamá (con papas fritas y huevos fritos) y tenía locura por la tortilla de papa que me hacía y me sigue haciendo mi viejo. En clases, a veces me colgaba pensando en algo y volaba con la imaginación, pero no llegaba tan lejos. Eran sueños a corto plazo, inmediatos… No quería ser ni Kempes ni Maradona: dentro del aula, me imaginaba haciendo un gol en el recreo. Y, no me molesta reconocerlo, rara vez me quedaba con las ganas: los sueños, por entonces, eran pequeños, pero perfectamente realizables. Ahí en el Sagrado Corazón de Jesús no era una luz como alumno pero pasaba de grado sin problemas: si llamaban a mis papás para quejarse no era por falta de estudio sino por algunos problemas de conducta, como terminar rápido las pruebas y ponerme a molestar a los demás. Nada grave. Y hasta buen cristiano era, ya que en el colegio salesiano del Sagrado transcurrió casi toda mi formación católica: mis padres se habían casado ahí, en el mismo lugar en que me bautizaron, fui monaguillo y tomé la Comunión y la Confirmación. No les voy a decir que era una joyita, pero tampoco les daba tanto trabajo: a lo sumo, alguna vez me rateaba y me quedaba en la casa de Pedro Santángelo, que era la más cercana al colegio. Y respecto a mi vida deportiva, si bien los hice sufrir con cada cosa mala que me sucedió, creo que fueron más las satisfacciones que les di en mis 19 años de carrera profesional. Lo de arquero, insisto, fue un comienzo, nada más que eso. Creo que no hubiese llegado muy lejos: me habría aburrido pronto. Cuando le agarré el gustito a hacer goles, no volví más debajo de los tres palos. Igualmente, con los años regresé esporádicamente al arco. En los picados que hacíamos los sábados en el Boca de Carlos Bianchi, yo elegía atajar. Y me ponía los guantes, y me tiraba al piso, y volaba como en mis comienzos en el fútbol. Y hasta nos hicimos una promesa con el Pato Abbondanzieri: que antes de dejar el fútbol, él jugaría un rato de 9 y yo iría al arco. Pero el Pato se retiró antes que yo, en el Inter de Porto Alegre, y esa promesa quedó sin cumplir, aunque en realidad ya nos dimos el gusto en su partido homenaje en Las Parejas. Y el Pato hasta me hizo un gol. Evidentemente lo mío, como lo de mi abuelo, el Ñato Palermo, no era ser arquero: era hacerlos sufrir.