Elogio de la Ociosidad y otros - Bertrand Russell

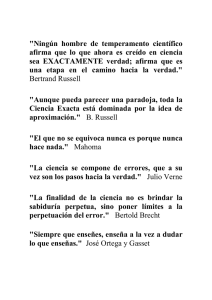

Anuncio