Untitled - Grandes Educadores

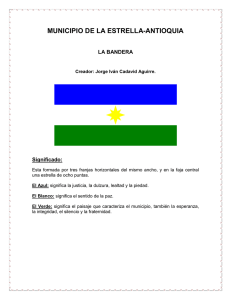

Anuncio