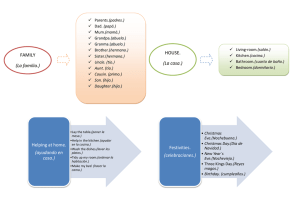

La calle de los sueños

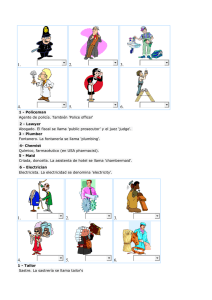

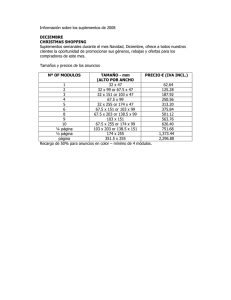

Anuncio