Parábola del náufrago

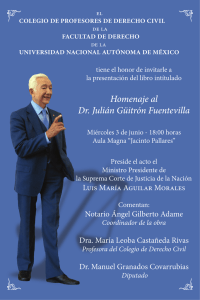

Anuncio