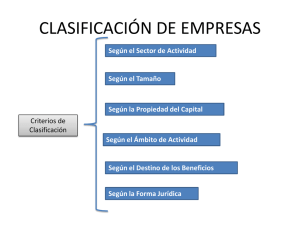

los convenios administrativos de asociación e interés público, entre

Anuncio