Unidad Didáctica 2 La especificidad del ser humano

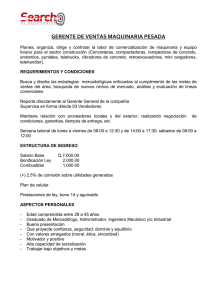

Anuncio