Republica, 5oct14

Anuncio

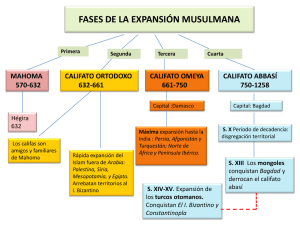

De guerras, Estados y califatos Alberto Piris*, publicado en República.com 3 de octubre 2014 El mapa político de Europa es el resultado de innumerables guerras y de los correspondientes acuerdos de paz firmados tras ellas. Han sido las guerras las que han configurado la geografía de los pueblos europeos, como enseña la Historia de modo incuestionable. Indague el lector, por ejemplo, en la historia de los polacos, pueblo cuyo Estado ha recorrido la gama del ranking político, desde ser una potencia intermedia en la comunidad europea hasta su desaparición durante más de un siglo, cuando a finales del XVIII fueron varias veces repartidos entre sus vecinos: Rusia, Prusia y Austria. Incluso al concluir la 2ª Guerra Mundial sus fronteras sufrieron un notable desplazamiento para satisfacer los intereses de la coalición triunfadora. Que las fronteras de los Estados varían según se ganen o se pierdan guerras tampoco es ajeno a la moderna Historia de España. En la llamada “Guerra de las Naranjas”, cuando en unas semanas el ejército español, aliado con los franceses, derrotó en 1801 al portugués, la frontera hispanoportuguesa avanzó hacia el oeste hasta llegar al Guadiana, y la plaza de Olivenza y su comarca se hicieron españolas. Una pequeña guerra, poco conocida, cambió una frontera europea. Ciudad Universitaria Cantoblanco. Pabellón C. Calle Einstein 13. Bajo. 28049 Madrid. [email protected] Otras consideraciones pueden hacerse sobre este asunto: si alguna batalla perdida -como le ocurrió a Castilla en Aljubarrota- se hubiera ganado, o si alguna guerra -como la de Sucesión, de la que ahora se celebra un movido tricentenario- hubiera concluido con otro resultado, el mapa de España sería distinto al actual. No es disparatado imaginar un reino ibérico gobernado desde Lisboa (ciudad más adecuada que Madrid para ser la capital de un imperio ultramarino) y una Cataluña separada del resto de la península, independiente o vinculada a Francia, quizá gobernada desde París. La ley histórica sobre la guerra y las fronteras viene a cuento ahora que algunas potencias occidentales se han propuesto seguir modelando a su gusto -a cañonazos y bombardeando- las fronteras de los pueblos que se asientan sobre las tierras mesopotámicas. Asunto tanto más grave cuanto que varios de esos Estados fueron artificialmente creados por los vencedores de la 1ª Guerra Mundial, sin contar con la voluntad de los pueblos que habitaban la región. Como ocurrió en África, también en Oriente Medio unas geométricas líneas, trazadas sobre el plano de unos negociadores -en este caso, británicos y franceses-, dividieron religiones, razas, clanes o naciones. ¿No podría Occidente dejar que ese complicado mosaico de pueblos se organizase por sí mismo, por vez primera en su historia moderna?… aunque para ello tengan que sufrir las consecuencias de las inevitables guerras que acompañan a todo reajuste de poder. Además: ¿por qué no habrían de constituirse libremente como reinos, repúblicas, sultanatos o emiratos? ¿O crear un “califato”, como parece ser la voluntad de una de las partes implicadas en el actual conflicto? 2 ¡Ah, no! Eso sí que no. Un califato, se nos asegura, es un peligroso instrumento político donde el poder religioso engloba al político y rige fanáticamente los destinos del pueblo. El sueño de democratizar a Oriente Medio, que sigue presente en el imaginario occidental a pesar de los continuos fracasos, obliga a rechazar de plano esa idea y a combatirla con todos los medios a disposición de EE.UU. y la UE. Conviene huir de las palabras mitificadas, como “califato”. Los españoles hemos vivido largos años, no muy lejanos, bajo la llamada “Ley de Principios del Movimiento Nacional”, que disponía: “La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación”. ¿Hay mucha diferencia entre esto y un califato islámico? Cámbiese Dios por Alá y la Iglesia por el Islam, y el paralelismo salta a la vista. No obstante, es cierto que no se puede ignorar la violencia brutal de ese Estado Islámico que aspira a crear un califato, la criminal ejecución de rehenes, la imposición de la sharia, el odio religioso entre facciones, etc. Pero nada de esto es nuevo, y la Historia nos ha mostrado la violencia de los cruzados para imponer el cristianismo o las sangrientas guerras de religión que dividieron Europa, sin olvidar la “cruzada” española que llenó de cadáveres las cunetas de nuestras carreteras. Tómense las medidas necesarias para frenar y castigar la violencia del fanatismo y del terror, si pretende desparramarse sin control fuera de la zona en conflicto. Vigílese cualquier aparición del yihadismo en los Estados 3 democráticos y reprímase según la legislación aplicable. Pero ¿por qué inmiscuirse por la fuerza en lo que es “su guerra”? La guerra que definirá una redistribución del poder en esa región no debería ser, una vez más, el resultado de las intervenciones militares de los antiguos colonizadores, que llevan años interfiriendo en el destino de esos pueblos. Si por la fuerza Occidente pretende trazar el nuevo mapa de Oriente Medio correrá el peligro de repetir los mismos errores del pasado, en una espiral infernal de caos, muerte y destrucción. *Alberto Piris es General de Artillería en la Reserva 4