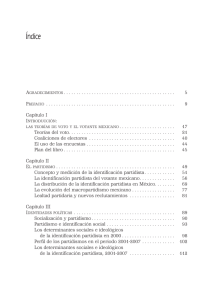

Carátula de Tesis

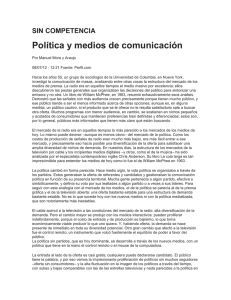

Anuncio