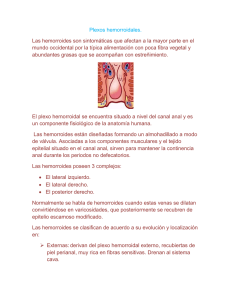

Tratamiento de la enfermedad hemorroidal mediante Láser guiado

Anuncio