www.reei.org I. INTRODUCCION Como algunos otros, y estoy

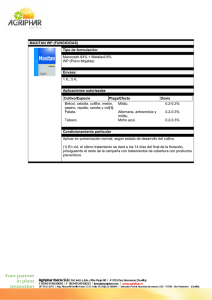

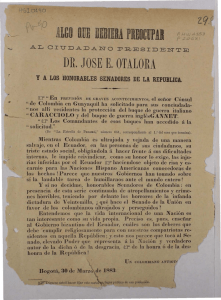

Anuncio