Grandes Piedras, Paisajes Sagrados

Anuncio

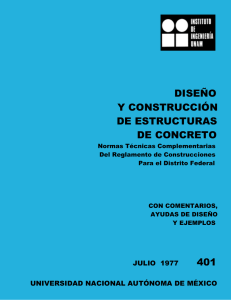

PH Boletín 31 Grandes Piedras, Paisajes Sagrados Leonardo García Sanjuán Department of Archaeological Sciences University of Bradford Resumen En este artículo se describe el fundamento conceptual para un estudio del megalitismo en un sector de Andalucía occidental. La aproximación seguida se articula en torno a tres grandes ejes o dimensiones de estudio. Una es la territorial (Presencia), donde se considera el megalitismo contra las variables que configuran la economía y la territorialidad de las sociedades de la Prehistoria Reciente. Otra es la social y simbólico-religiosa (Imanencia), y considera el papel de las construcciones megalíticas dentro de los sistemas de reproducción ideológica que explican y justifican del orden social y cósmico dentro de tales sociedades. La tercera dimensión es la temporal (Permanencia), donde se considera el megalitismo desde la perspectiva de su proyección en el tiempo, es decir, su propia evolución y su articulación dentro de (y con) los paisajes creados por sociedades posteriores, no constructoras de megalitos. Palabras Claves Megalitismo / Complejidad social / Grupos de parentesco / Reproducción ideológica Grandes Piedras Ubicuas Las construcciones megalíticas constituyen una de las manifestaciones materiales de las sociedades prehistóricas que mayor poder de evocación y fascinación han ejercido tradicionalmente sobre el público. En la tradición europea, los mitos y leyendas populares envolvieron a estas construcciones en un cierto halo de misterio que incluía referencias a razas de gigantes capaces de levantar tan formidables monumentos (Moser, 1998:9194), reflejo de lo cual ha quedado hasta la actualidad en, por ejemplo, la toponimia de algunos de los megalitos andaluces (Gil Reyes et alii, 1985). Quizás el mejor indicador del fuerte interés que el megalitismo despierta en la sociedad contemporánea sea la proliferación de lugares y paisajes megalíticos adaptados y acondicionados para el conocimiento o recreo públicos que se está produciendo en los últimos años en Europa en general y también en España. Quizás otro indicador fiable de su particular vigencia sea que el megalitismo sigue siendo de hecho uno de los temas de la arqueología prehistórica actual que con mayor fuerza atrae a los amigos de las explicaciones esotéricas del Pasado (Feder, 1984:534). Pero más allá de viejas o modernas leyendas, lo cierto es que la investigación científica del megalitismo ha progresado mucho en las últimas décadas, ampliando progresivamente las perspectivas y dimensiones de estudio de estas construcciones y de las sociedades humanas que las levantaron, hasta configurar un fascinante campo de trabajo dentro de la investigación prehistórica. Identificadas en regiones de Eurasia (Guilaine, 1999), Africa (Zangato, 1999; Joussaume, 1999), y América del Norte (Silverburg, 1986; Anderson, 1990), en Madagascar (Bloch, 1981), Melanesia (Terrell, 1986; Kirch, 1991) o el subcontinente indio (Allchin y Allchin, 1982; Moorti, 1994), las construcciones megalíticas ofrecen un ámbito de distribución geográfica planetario en el sentido más literal. Si se considera además que fueron desarrolladas de forma independiente a lo largo de un enorme arco temporal (prácticamente desde el V milenio antes de nuestra era hasta hace escasos siglos) por comunidades enormemente alejadas entre si, se entiende que el megalitismo se haya conver tido en un problema de gran alcance y relevancia dentro de ese dominio de análisis que los prehistoriadores denominamos complejidad social. Dadas tan amplias premisas evolutivas y geográficas, no es de extrañar que el fenómeno megalítico muestre un acusado polimorfismo arquitectónico, ya en forma de estatuas monolíticas identificadoras del ancestro mítico, ya de plataformas elevadas para la realización de banquetes y celebraciones colectivas, ya de alineaciones o círculos de piedras, ya finalmente de cavidades artificiales en las que depositar, mantener y venerar los restos de los antepasados. La propia amplitud de situaciones cronogeográficas y socio-culturales en las que ciertas construcciones son referidas y descritas como megalíticas hace que la definición del término acarree en sí una cierta ambigüedad. Dentro de la noción de arquitectura megalítica son incluidas desde estructuras ciclópeas muy simples, con apenas varios ortostatos apoyados unos sobre otros, hasta sofisticados tholoi con cámaras levantadas por la técnica de falsa cúpula, por aproximación de hiladas de piedras. Similar es el caso desde el punto de vista funcional, dado el abanico relativamente amplio de propósitos con que las construcciones megalíticas fueron erigidas; en general, no obstante se las puede agrupar en dos clases básicas, las de carácter ritual genérico (círculos de piedra, alineamientos, monolitos, plataformas, montículos), y las específicamente funerarias (dólmenes y cámaras de aspecto diverso). El estudio arqueológico de estas construcciones, que es de hecho casi tan viejo como la propia disciplina –el megalitismo era ya en sigo XIX un tema central en el que se suele considerar primer estudio de arqueología prehistórica de Andalucía (Góngora y Martínez, 1991 [1867]– se ha diversificado mucho en los últimos años, incluyendo en la actualidad diversas perspectivas y ángulos de análisis que lo han enrique- Información: Patrimonio Histórico Andaluz 171 Información: Patrimonio Histórico Andaluz PH Boletín 31 172 cido y renovado enormemente. En el caso del megalitismo europeo se puede decir que, superada por una parte la fijación histórico-cultural por el tema de su origen (expresado en forma de oposición binaria difusionismo-localismo), y definido por otra parte un marco cronológico absoluto de referencia mucho más firme, la investigación más reciente ha abordado la interpretación de las dimensiones funcional y simbólica que las mismas tuvieron en su propio contexto social: por un lado, como escenarios de expresiones rituales básicas para la reproducción ideológica del orden social existente dentro de las comunidades que las construían, por otro, como elementos señaladores, demarcadores e identificadores de la territorialidad de esas sociedades y de su inserción en el cosmos. Esta renovación de los ángulos de análisis a que un tema de estudio tan relativamente viejo como el megalitismo europeo está siendo sometido parece ser dichosamente inagotable– cf. por ejemplo los últimos trabajos sobre patrones de percepción sensorial Watson y Keating, 1999 o Pollard y Gillings, 1998. Debatir la relevancia y alcance de tales aproximaciones al fenómeno megalítico en el contexto espaciotemporal específico de la Prehistoria Reciente del Suroeste resulta más bien problemático. Si, como muestra el propio trabajo para la provincia de Sevilla de F. Barrionuevo y J. Salas (1991 y en este mismo volumen), el trabajo de inventario y descripción ha avanzado bastante, en cambio los esfuerzos por construir un marco interpretativo renovado han sido, al menos hasta el momento, claramente insuficientes o nulos. De hecho, en el caso de Andalucía occidental, enfrascada durante años en el comentario de las tipologías constructivas, la investigación arqueológica del tema aparece en la actualidad bastante atrasada no ya solo en cuanto a los criterios, teorías y aproximaciones metodológicas predominantes, sino incluso en términos de la calidad de los datos disponibles para acometer nuevos planteamientos. La misma cronología absoluta de las construcciones megalíticas de Andalucía occidental viene siendo desde hace años bastante endeble, tanto en términos relativos, comparada a, por ejemplo, la serie de dataciones radiocarbónicas disponible para Andalucía oriental y el Sureste peninsular (Arribas y Molina, 1984:71; Castro, Lull y Micó, 1996:79 y 88), como absolutos, puesto que es actualmente imposible establecer, ni siquiera de forma especulativa, un patrón de evolución de las diferentes manifestaciones que el megalitismo asume en la Prehistoria Reciente de la región, ni su relación con los patrones habitacionales (y otros patrones funerarios, como los enterramientos en cuevas artificales) que podrían haberles sido coetáneos. La discusión que sigue a continuación representa fundamentalmente el pre-diseño del marco teórico de una investigación centrada en las construcciones megalíticas de un sector de la Sierra Nor te de Sevilla (Almadén de la Plata), en Sierra Morena occidental. Esta investigación es continuación de otras ya desarrolladas en torno a la prehistoria reciente de la zona (García Sanjuán, 1998; 1999; etc.) y naturalmente, a pesar de focalizarse en un ámbito territorial de actuación relativamente restringido, asume escalas de referencia progresivamente superiores, como Andalucía occidental, el Suroeste peninsular, etc. Este diseño teórico, que habrá de ser refinado y contrastado con evidencias empíricas directas, se articula fundamentalmente en torno a tres dimensiones de análisis de las construcciones y paisajes megalíticos (Figura 1): la dimensión territorial (Presencia), la dimensión social y simbólico-religiosa (Imanencia) y la dimensión temporal (Permanencia). Figura 1. Dimensiones de Análisis para un programa de Investigación de Paisajes Megalíticos DIMENSIÓN VARIABLES • Señalización. Visibilidad. – Morfología: Tamaño – Topografía – Rocas (ortostatos) • Señalización. Cógico (arte rupestre y arte megalítico) • Apropiación. Localización – Territorio Captación – Rutas ganaderas y de comunicación PRESENCIA Territorialidad Dimensión Inter-Grupal Sincrónica IMANENCIA Reproducción Dimensión Intra-Grupal (Social) Sincrónica PERMANENCIA Proyección Temporal Dimensión Intra-Grupal (Social) Diacrónica Reproducción material. Poder y Desigualdad • Morfología Arquitectónica Costo: tamaño, escala. • Patrón Deposicional. – Diferenciación/Indiferenciación. • Representaciones Reproducción ideológica. Cosmovisión • Orientación (Equilibrio Cósmico) • Morfología Arquitectónica – Metáfora de la Caverna – Metáfora del Vientre Materno • Patrón Deposicional – Posición fetal fadáveres. Muerte y Renacimiento. • Re-utilización de esrtucturas dolménicas • Enterramientos parásitos de la Edad del Bronce. • Definición de la sacralidad (milenaria) del lugar. PH Boletín 31 Además de constituir un espacio depositario del referente grupal (i.e. eslabón clave de la cadena de constante reproducción del orden social), como se discute más adelante, las construcciones megalíticas (funerarias o no) actúan como hitos o mensajes en la antropización y la socialización del paisaje. La primera dimensión interpretativa de las manifestaciones megalíticas es, por tanto, la territorial y paisajística. En este sentido, se pueden distinguir tres vertientes de análisis: Las construcciones megalíticas actúan como signos externos (señales) de la legitimidad de la apropiación de la tierra por par te del grupo de parentesco o de la comunidad, legitimidad que viene dada, ante todo, por la imanencia (residencia) de los ancestros en la propia tierra, dentro del sepulcro. Por ello, en su tiempo presente el megalítico mantiene un orden o patrón espacial con respecto al asentamiento y con respecto a los espacios de producción que le rodean, fijando y anunciando la presencia de la comunidad en la tierra de varias formas. • Una forma es la visibilidad (impacto visual) de la construcción, en cuanto a su morfología y tamaño (menhir, túmulo, abultamiento y elevación del suelo natural), en cuanto a su posición topográfica (Criado y Fábregas, 1989; 1994) o en cuanto a la selección de rocas utilizadas, por su valor simbólico 1, en la construcción (Tilley, 1994:157). En el caso de la Prehistoria Reciente del Suroeste peninsular se ha constatado el transporte de bloques de piedra desde distancias de hasta varias decenas de kilómetros (Kalb, 1996). • Otra forma es la mera posición locacional del monumento respecto a las teóricas áreas de explotación, captación y/o influencia que se puedan determinar para cada comunidad (Renfrew, 1986:146-149), de lo que se han encontrado evidencias en el Suroeste peninsular, tanto a nivel de asentamientos individuales (García Sanjuán, 1999:251-252), como de territorios generales (Calado, 1997:48). • Una tercera forma en que los monumentos megalíticos pueden actuar como instrumentos enculturadores y socializadores del paisaje es por su posicionamiento con respecto a vías de comunicación y puntos de paso y encuentro (Tilley, 1994:109) o con respecto de rutas económicas estacionales (Chapman, 1979). El papel de los hitos megalíticos como indicadores visuales (señalización espacial) de la territorialidad de la comunidad y/o de la formación social (esto es, de su presencia en el espacio), se refuerza con otras expresiones materiales. El arte rupestre y el arte megalítico parecen compar tir un código (Bueno y Balbín, 1997:153). Por su posición y visibilidad, numerosos petroglifos de las edades del Cobre y del Bronce del Noroeste peninsular, asociados en muchos casos a comunidades constructoras de megalitos, actúan como señaladores de vías, proximidad de asentamientos o límites territoriales (Bradley, 1998:244). Si las pinturas y grabados rupestres actúan como tatuajes o escarificaciones para denotar la etnicidad o propiedad del paisaje/territorio, los monumentos megalíticos pueden ser concebidos como emblemas (inmóviles - inamovibles) comunicadores de la apropiación y utilización del mismo por cada grupo de parentesco, comunidad o formación social específica. Por supuesto, no hay que insistir demasiado en que la dimensión interpretativa de la construcción megalítica como elemento enculturador y socializador del paisaje requiere necesariamente de una simultánea arqueología de los asentamientos. La territorialidad (étnica, grupal, económica, simbólica) que los megalitos expresan es en última instancia consecuencia y expresión del modo en que la comunidad (o el grupo de ellas) se asientan en dicho paisaje. La comprensión de las estrategias locacionales y de selección de los lugares de asentamiento y las relaciones de especialización funcional y jerarquía entre las comunidades, es simplemente una precondición para llegar a alcanzar una robusta comprensión de la dimensión espacial del megalito. Ignorar la articulación entre construcciones megalíticas y registro habitacional a escala macro equivaldría simplemente reproducir (de otra manera) el error del paradigma histórico cultural, que dio total prioridad al megalito funerario como simple (y descontextualizado) depósito de objetos (V. Oliveria Jorge, 1997: 55-56). Información: Patrimonio Histórico Andaluz Paisajes Sagrados. Presencia. 173 Paisajes de Poder, Paisajes Cósmicos. Imanencia. Reproducción material. Poder y Desigualdad. En el caso de la prehistoria europea, la construcción de enterramientos o monumentos megalíticos opera como un mecanismo de reproducción ideológica en sociedades que han evolucionado hacia un estilo de vida sedentario y campesino y que pronto comienzan ofrecen los primeros síntomas de jerarquización social (Sherratt, 1990;334). La construcción de espacios ceremoniales o enterramientos de carácter monumental cumple entre las primeras sociedades agrícolas complejas un papel ritual e ideológico clave, manteniendo y reproduciendo los principios que rigen la ordenación de la sociedad misma. En este sentido, el ajuste a determinados cánones estéticos y simbólicos, que transforma la construcción y su espacio en representación metafórica de los órdenes social y natural (cf. más adelante), debe ser examinado en tanto que biproducto de un orden social basado en relaciones de producción carácter muy material. Donde queda mejor reflejada la dimensión social del megalitismo es en el enterramiento colectivo (no todos los enterramientos que se describen como megalíticos a escala planetaria son colectivos, aunque suele existir una concomitancia en esta dirección). Salvando las especificidades de espacio, tiempo, escala o morfología, un rasgo común a numerosas sociedades constructoras de megalitos del continente europeo, es que 1. Sin detrimento de los otros factores que puedan determinar esta elección, como las cualidades constructivas y/o simbólicas de los diversos materiales. Información: Patrimonio Histórico Andaluz PH Boletín 31 174 tales contenedores funerarios se insertan en una dinámica doble, de competición y rivalidad entre grupos de parentesco (por ejemplo clanes) por un lado (Chapman, 1991:264-265), y de cooperación y comunalismo de toda la comunidad en el mantenimiento de los principios que vertebran el orden social y natural por otro (Sherratt, 1995:355). El enterramiento colectivo megalítico contiene el/los grupo/s de parentesco (familia/s, linaje/s o clane/s) y refleja la importancia del flujo de relaciones parentales en la definición del orden social (Wason, 1994:89; Bloch, 1981:138-141), lo que arqueológicamente puede ser susceptible de contrastación empírica mediante el estudio de las posibles relaciones de parentesco biológico entre los muer tos (por ejemplo mediante análisis del ADN del registro antropológico). La escala, la forma, los materiales constructivos, la parafernalia ritual (objetos, ajuares) o la misma localización paisajística, son las variables que encapsulan la dinámica de competición y exhibición que representan los centros ceremoniales y los sepulcros colectivos de las primeras sociedades campesinas europeas. Los enterramientos megalíticos colectivos que (por lo que sabemos por el momento) se desarrollan entre el IV y el II milenio (no calibrado) a.n.e. en el Suroeste de la Península Ibérica, constituyen (a la vez que verdaderos depósitos de la identidad colectiva de la comunidad) expresión metafórica del carácter comunalista, colectivista y solidario de la vida social, dentro de un sistema de organización social crecientemente jerarquizado, pero aún con vestigios de un atávico igualitarismo que se desvanece cada vez más a partir de la Edad del Bronce (García Sanjuán y Hurtado Pérez, 1997). Diversas variables sugieren que muchos enterramientos colectivos muestran una tendencia hacia la indiferenciación de los individuos (indiferenciación de ajuares, mezcla de cuerpos, invisibilidad del líder), una tendencia que tan solo comenzará a romperse a finales de este periodo, cuando comience a darse una paulatina acentuación del liderazgo, expresada en una creciente permisividad hacia la individualización simbólica y ritual de ciertos individuos. Indicios del desarrollo de un lenguaje de desigualdad y poder en la construcción megalítica acontecen cuando comienzan a disponerse espacios y juegos de ajuar reservados para ciertos individuos, es decir, cuando el estatus social de ciertos individuos comienza a diferenciarse lo suficiente dentro de la comunidad como para que ello se refleje ideológicamente de una forma abierta en el ritual funerario. Por otra parte, ciertos enterramientos colectivos aparecen acompañados por representaciones en relieve o bulto redondo (estelas antropomorfas, estatuas-menhir) que en la mayor parte de los casos carecen de atributos personales de poder o prestigio, al contrario que las representaciones de la Edad del Bronce (donde a veces el único motivo de la representación es precisamente el atributo de poder, fundamentalmente el arma). En el caso de Andalucía occidental, la reciente identificación de objetos de prestigio en la estelas-menhir de El Pozuelo (Huel- va) (Bueno y Balbín, 1997:157), y dólmenes de Alberite (Bueno y Balbín, 1996) y El Toconal (Rodríguez, 1990:35) en Cádiz, apunta quizás formas de tensión incipiente entre lo comunal y lo colectivo por una parte y el poder individual por otra. ¿Son las estelas antropomorfas representaciones de individuos específicos, de la función de liderazgo? ¿O constituyen representaciones colectivas, tótems o identificadores del grupo de parentesco, como se ha apuntado (Barceló, 1991)? Con relativa independencia de ritmo y alcance de las trayectorias de cada grupo o comunidad en términos de jerarquización y desigualdad, el megalitismo como fenómeno material representa durante dos mil años la (aparente) inmutabilidad y perdurabilidad de un cierto orden social, un orden social en el cual el comunalismo y el colectivismo son los soportes del esquema de relaciones sociales de producción, pero un orden que al mismo tiempo está sometido a las tensiones de cambio social hacia un progresivo mayor grado de jerarquización. No sorprendentemente, el megalitismo como fenómeno material desaparecerá paulatinamente conforme se consolide, en el segundo cuarto del II milenio a.n.e., la disolución de ese comunalismo en un modelo social crecientemente traumatizado por la violencia y que busca enfatizar el liderazgo y su carácter progresivamente militar de una forma en la que, dentro del marco ideológico del megalitismo, nunca había ocurrido. Reproducción Ideológica. Cosmovisión. Las construcciones megalíticas no solo adquieren su sentido dentro de un orden social. Hay numeroso indicios racionales de su importante papel como elementos activos en la interpretación y asimilación cultural del orden natural y cósmico. Numerosos monumentos megalíticos (tanto funerarios como del tipo menhir, henge o cromlech) ofrecen un fuerte componente simbólico como focos cósmicos (y quizás cosmogónicos), sugiriendo su impor tancia en relación con el paisaje astral. Evidencias tales como patrones de orientación astronómica recurrentes y homogéneos se han encontrado tanto en el marco del continente europeo –cf. Heggie, 1981 o Ruggles y Clive, 1984 para una discusión general y Patrick, 1974 para el afamado caso de Newgrange– como en el Sur de la Península Ibérica en par ticular (Hoskin, Allan y Gralewski 1994; 1995a; 1995b). Pero cualquier ensayo de lectura emic de los paisajes y construcciones megalíticos en términos de su dimensión cosmológica debe tener en cuenta otras variables, aparte de aquellas que, como la orientación astronómica, pueden ser indicadoras de una voluntad por conectar simbólicamente la realidad material con la sobrenatural, el presente con la intemporalidad. Como se ha dicho en muchas ocasiones, la morfología arquitectónica de numerosos enterramientos megalíticos sugiere fuer temente un simbolismo relativo al vientre de la tierra y/o caverna primordial a la que los cuerpos son devueltos cuando acaece la muerte. En lo que se refiere al primero de estos elementos, son frecuentes los casos en el megalitismo europeo en que los cuerpos son depositados en posición fetal. PH Boletín 31 Tomemos un ejemplo clásico de Andalucía Occidental, el Dolmen de Soto (Trigueros, Huelva): el excavador señala en su informe que los cuerpos aparecen en posición fetal (indica que probablemente atados) y acompañados de ofrendas alimenticias, medios de producción y adornos (Obermaier, 1993:4 y 23-26 [1924]). Los objetos que acompañan a los cuerpos sugieren fuertemente un sistema de creencias donde los muertos viajan a otra vida (quizás a otro mundo) o quizás retornan a esta vida. La deliberada posición fetal (que en Andalucía Occidental se observa también en comunidades de la Edad del Bronce no constructoras de megalitos) sugiere, no obstante, la noción de un renacimiento desde el vientre (donde humanos crecen y se forman en posición fetal) otra vez a este mundo, una noción implícita en el ciclo agrícola anual, propia de numerosas sociedades campesinas primitivas (Taylor, 1996:152, 183-185). Otras clases de evidencia abundan en la existencia de un sistema simbólico de carácter sexual y reproductor, del que el megalito es parte, y donde la ideología religiosa se enraíza profundamente en la realidad de la producción material (economía agrícola). Uno de los ejemplos más citados es el de los ídolillos con representaciones oculadas, frecuentes en los asentamientos y enterramientos de la Edad del Cobre peninsular, y que han sido interpretados como evidencia de un posible culto a una divinidad femenina de la fecundidad (agrícola) y/o de la muerte (Almagro Gorbea, 1974; Hurtado, 1978; 1980). Aunque por el momento esta interpretación de tales ídolos pueda presentar debilidades (Chapman, 1991:61), la inserción de la noción de fecundidad agraria en el sistema de creencias resulta más que verosímil, dado que tales objetos se generalizan precisamente entre comunidades que de hecho están experimentando un proceso de consolidación, intensificación y expansión de la economía agropecuaria. Entre las sociedades prehistóricas del Suroeste ibérico y de Andalucía occidental, la extensión del megalitismo y el desarrollo de las primeras economías agrarias excedentarias van de la mano durante los milenios IV y III a.n.e. Otras evidencias de la posible existencia de una simbología de carácter sexual envolviendo a ciertas construcciones megalíticas son las figuraciones antropomorfas de carácter fálico localizadas en su entrada o acceso (Bueno y Balbín, 1994:343). El segundo de los elementos simbólicos que la morfología arquitectónica de numerosos enterramientos megalíticos evoca es la caverna, lugar sagrado en numerosas culturas primitivas. De modo sincrónico a la erección de enterramientos megalíticos, ciertas cuevas estaban siendo utilizadas como lugares de enterramiento: de ello tenemos ejemplo en el Norte de Portugal (Oosterbeek, 1993) y también en Andalucía Occidental (Pérez, Cruz-Auñón y Rivero, 1990:26). Es posible, por supuesto, que comunidades asentadas en entornos diversos y con tradiciones culturales específicas hubieran podido utilizar distintas prácticas funerarias, unas enterrando sus muertos en cuevas reales, y otras construyendo cuevas megalíticas. Pero la aparente proximidad espacial y simultaneidad temporal de estas prácticas, y el hecho de que el arte rupestre coetáneo al megalitismo aparezca en numerosos abrigos rocosos y cuevas (posiblemente como escenario de prácticas mágico-religiosas), sugiere que en cualquier caso existía la noción de la cueva como lugar sagrado. Quizás la cueva es conscientemente conmemorada como hábitat primordial de los ancestros, pero incluso si se considera que buscar una explicación a porqué las cuevas eran lugares sagrados es demasiado salvajemente especulativo, el hecho indiscutible es que dos elementos tan claramente asociados al dominio de las creencias de las sociedades neolíticas y calcolíticas como los grabados y pinturas simbólicos y los muertos aparecen tanto en cuevas naturales como en megalitos. Por tanto, en su dimensión imanente, la arquitectura megalítica proporciona referentes simbólicos a gran escala, una suer te de anclaje cultural en el universo (paisaje astral, ciclos agrícolas) y el tiempo (generaciones y generaciones ocupando la misma tierra, viviendo, muriendo y renaciendo en la misma tierra). La tensión entre la tierra como constante proveedora de la reproducción biológica y material y el sepulcro como depósito de la identidad humana (Figura 2) parece ver tebrar la cosmovisión de las comunidades constructoras de megalitos del Neolítico y de la Edad del Cobre del Suroeste de la Península Ibérica. Figura 2. La Dimensión Simbólica del Enterramiento Colectivo Dolménico GRUPO DE PARENTESCO/COMUNIDAD ENTERRAMIENTO ENTERRAMIENTO VISIBILIDAD PRODUCCIÓN DEPÓSITO IDENTIDAD TERRITORIALIDAD REPRODUCCIÓN LEGITIMIDAD TIERRA Información: Patrimonio Histórico Andaluz 175 PH Boletín 31 176 Información: Patrimonio Histórico Andaluz de creencias predominante (en relación más que posiblemente con la progresión hacia un patrón de relaciones sociales de producción más agudamente jerarquizado), los megalitos, ya fuera de su contexto natural, son reutilizados con fines funerarios. Un analogía interesante a este fenómeno particular se puede extraer de la Isla de Pascua, donde tiempo después del abatimento de las monumentales estatuas moai y sus templos (a causa de los conflictos que siguen al progresivo deterioro ecológico de la isla y al sobrecrecimiento demográfico) el carácter sagrado de estos lugares hace que sigan siendo utilizados para prácticas funerarias, incluso aunque la dinámica de competición interclánica en que se había insertado la construcción de los moai ya había terminado (Kirch, 1984:276). Paisajes en el Tiempo. Permanencia. La tercera de las dimensiones de estudio propuestas examina la proyección temporal de las construcciones megalíticas, considerando su poder de permanencia a través del cambio social, cultural e ideológico. Se ha observado que, a lo largo del dilatado arco temporal en el que el megalitismo se desarrolla, la evolución morfológica y funcional de las construcciones viene acompañada de diversas formas de reutilización (S. Oliveira Jorge, 1990: 165; S. Oliveira Jorge y V. Oliveira Jorge, 1997:140). Es decir, las técnicas constructivas, preferencias morfológicas o incluso patrones de utilización puede experimentar un rango de cambios, pero existen fuertes evidencias de que el valor simbólico y cultural de los monumentos se mantiene a lo largo de muchas generaciones. Pero además, se ha observado que esa pervivencia del valor simbólico de la construcción megalítica en el tiempo va más allá incluso de su propio ocaso y fin como fenómeno cultural. Tiempo después de que hayan dejado de ser construidos, los enterramientos megalitos parecen continuar ejerciendo su papel como lugares sagrados, investidos de una especial significación para, cuando menos, el tratamiento y culto a los muertos (Sherratt, 1990:338). Ello al menos sugieren los casos de utilización parasítica de megalitos para el emplazamiento de enterramientos individuales durante la Edad del Bronce, como por ejemplo ocurre en los casos del tholos de Las Canteras, en la provincia de Sevilla (Hurtado y Amores, 1984) y de Colada de Monte Nuevo, en la de Badajoz (Schubart, 1973). Incluso aunque la transición hacia la Edad del Bronce a finales del III milenio A.N.E. (primer cuarto del II milenio a.n.e.) representa un potente cambio en el sistema La variabilidad espacial de las construcciones megalíticas con aquellas que no les son propiamente sincrónicas adquiere, por tanto, un gran significado para interpretar el cambio social y cultural. Sobre todo, porque en determinados casos, la permanencia de las construcciones y los paisajes megalíticos se puede prolongar en distancias temporales verdaderamente amplias. En el yacimiento de El Gandul, en la provincia de Sevilla (y donde se encuentra el tholos de Las Canteras mencionado arriba), el espacio funerario definido por las comunidades constructoras de megalitos mantiene su funcionalidad y carácter durante, sucesivamente, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y la época romana. Es este un caso especialmente destacable de un paisaje que, por su asociación a unas grandes piedras, asumirá un carácter sagrado durante cientos de años. Recordando Paisajes Olvidados. Como se dijo al principio, el planteamiento realizado en este trabajo persigue tan solo proporcionar una cierta racionalidad teórica de referencia a un proyecto de investigación en fase preparatoria. Generalmente muchos colegas encuentran algo arriesgadas tales declaraciones de principios, lo cual es en parte comprensible ya que en toda investigación los planteamientos y objetivos se transforman y evolucionan razonablemente a lo largo de su propio desarrollo, y por lo general los investigadores odian contradecirse. El planteamiento propuesto para esta investigación, sin embargo, no presupone, adelanta o prejuzga conclusiones de ningún tipo, a pesar de que por estar basado en un potente precedente de estudio en las mismas coordenadas espacio-temporales hubiera sido relativamente fácil investirlo de una seria muy argumentada y razonable de postulados predictivos. Es simplemente un marco de análisis, que especifica algunas prioridades y objetivos, justificándolos. Pero es un marco de análisis de gran importancia por dos razones. Por una parte porque el desarrollo de este ámbito de estudio en Andalucía occidental, donde existen algunas de las más formidables construcciones megalíticas individuales (concentraciones de las mismas) de toda Europa, no ha sabido hasta ahora PH Boletín 31 Por otro porque, al hilo de esa vieja tradición europea de fascinación por las grandes piedras, hay fuertes indicios (por ejemplo, las cada vez más frecuentes iniciativas locales para la restauración y puesta en valor) de que se está gestando en nuestra comunidad autónoma (como en nuestro país) un gran interés pú- blico y social por conocerlas de cerca (muy de cerca, in situ). Ello va a requerir una activa preparación de los/as investigadores/as, para poder responder a las preguntas de los no expertos: es decir, preguntas mucho más complejas que las que han respondido hasta ahora, preguntas que sin duda van a requerir explicaciones más científicamente sólidas que las hasta ahora proporcionadas. Bibiografía ALLCHIN, B. - ALLCHIN, R. (1982): The Rise of Civilization in India and Pakistan. Cambridge. Cambridge University press Milagro Gil-Mascarell Boscá. Vol. II. La Península Ibérica entre el Calcolíticos y la Edad del Bronce. 153-161. Valencia. Universidad de Valencia. ALMAGRO GORBEA, M.J. (1974): Los ídolos del Bronce I Hispano. Bibliotheca Praehistórica Hispana 12.Madrid CALADO, M. (1997): "Vale Maria do Meio e as Paisagens Culturais do Neolítico Alentejano." En SARANTO-POULOS, P. (Ed.): Paisagens Arqueológicas a Oeste de Evora. 4148. Evora. Câmara Municipal de Evora ANDERSON, D.G. (1990): "Stability and change in chiefdom-level societies. An examination of Mississippian political evolution on the South Atlantic slope" En WILLIAMS, M. - SHAPIRO, G. (Eds.): Lamar Archaeology. Mississippian Chiefoms in the Deep South. 187-252. Tuscaloos. The University of Alabama Press. ARRIBAS, A. - MOLINA, F. (1984): "Estado actual de la investigación del megalitismo en la Península Ibérica." Scripta Praehistórica (Francisco Jordá Oblata). 63-111. Salamanca. Universidad de Salamanca. BARCELÓ, J.A. (1991): Arqueología, Lógica y Estadística. Un Análisis de las Estelas de la Edad del Bronce en la Península Ibérica. Barcelona. Publicaciones de la UAB. BARRIONUEVO,F.-SALAS,J. (1991): "Informe sobre la catalogación de estructuras dolménicas de la provincia de Sevilla." Anuario Arqueológico de Andalucia/1989. 363369. Sevilla. Junta de Andalucía BLOCH, M. (1981): "Tombs and states." En HUMPHREYS, S.C. - KING, H. (Eds.): Mortality and Inmortality. The Anthropology and Archaeology of Death. New York BRADLEY, R. (1998): "Invisible warriors. Galician weapon carvings in their Iberian context." En FABREGAS, R. (Ed.): A Idade do Bronce en Galicia. Novas Perspectivas. Cadernos do Seminario de Sargadelos 77. 243-258. A Coruña. Edicios do Castro BUENO, P. - BALBIN, R. (1994): "Estatuas-menhir y estelas antropomorfas en megalitos ibéricos. Una hipótesis de interpretación del espacio funerario." En LAS HERAS,J.A. (Ed.): Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray. Monografías del Museo y Centro de Investigación de Altamira 17. 337-347. Madrid. Ministerio de Cultura BUENO, P. - BALBÍN, R. (1996): "La decoración del Dólmen de Alberite." En RAMOS MUÑOZ,J.-GILES PACHECO,F. (Eds.): El Dolmen de Alberite (Villamartín). Aportaciones a las Formas Económicas y Sociales de las Comunidades Neolíticas en el Noroeste de Cádiz. 285-312. Cádiz. Universidad de Cádiz BUENO, P. - BALBÍN, R. (1997): "Arte Megalítico en el Suroeste de la Península Ibérica ¿Grupos en el Arte Megalítico Ibérico?" Saguntum 30. Homenatge a la Pra. Dra. CASTRO, P. - LULL, V . -MICO, R. (1996): Cronología de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica y Baleares (c. 2800-900 cal ANE). British Archaeological Reports. International Series 652. Oxford. Archaeo-press CHAPMAN, R. (1979): "Transhumance and megalithic tombs in Iberia." Antiquity 53 (208). 150-152 CHAPMAN, R. (1991): La Formación de las Sociedades Complejas. El Sureste de la Península Ibérica en el Marco del Mediterráneo Occidental. Barcelona. Crítica. CRIADO, F.- FABREGAS, R. (1989): "The megalithic phenomenon of northwest Spain: main trends." Antiquity 63. 682-696. Cambridge CRIADO, F.- FABREGAS, R. (1994): "Regional patterning among the megaliths of Galicia (NW Spain)." Oxford Journal of Archaeology 1. 33-49. Oxford. Oxford University FEDER, K.L. (1984): "Irrationality and popular archaeology" American Antiquity 49 (3). 525-541 GARCÍA SANJUÁN, L. (Ed.) (1998): La Traviesa. Ritual Funerario y Jerarquización Social en una Comunidad de la Edad del Bronce de Sierra Morena Occidental. Sevilla. Universidad de Sevilla GARCÍA SANJUÁN, L. (1999): Los Orígenes de la Estratificación Social. Patrones de Desigualdad en la Edad del Bronce del Suroeste de la Península Ibérica (Sierra Morena Occidental c. 1700-1100 a.n.e. / 2100-1300 A.N.E.). British Archaeological Reports S823. Oxford. Archaeopress GARCÍA SANJUÁN, L. - HURTADO PÉREZ,V. (1997): "Los Inicios de la Jerarquización Social en el Suroeste de la Península Ibérica (c. 2500-1700 a.n.e.). Aspectos Conceptuales y Empíricos." Saguntum 30. Homenatge a la Pra. Dra. Milagros Gil-Mascarell Boscá. Volum II. La Península Ibérica entre el Calcolítico y la Edad del Bronce. 135-152. Valencia. Universitat de Valencia & Generalitat Valenciana GIL REYES,M. - JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. - OLIVA ALONSO, D. - PUYA GARCÍA, M. (1985): "El sepulcro de galería del Hoyo del Gigante (Morón de la Frontera, Sevilla)." Huelva Arqueológica 7. Huelva Información: Patrimonio Histórico Andaluz responder a los retos y preguntas planteadas por la investigación más moderna del tema y es necesario un esfuerzo explícito de actualización y recuperación del tiempo perdido. 177 Información: Patrimonio Histórico Andaluz PH Boletín 31 178 GÓNGORA Y MARTÍNEZ, M. (1991): Antigüedades Prehistóricas de Andalucía. Granada. Universidad de Granada [Primera Edición 1867] GUILAINE, J. (Ed.) (1999): Mégalithismes de l'Atlantique à l'Ethiopie. Paris. Editions Errance HEGGIE,D.C. (1981): Megalithic Science. Ancient Mathematics and Astronomy in Northwest Europe. London. Thames and Hudson HOSKIN, M. - ALLAN, E. - GRALEWSKI, R. (1994): "Studies in Iberian archaeoastronomy (1): orientations of the megalithic sepulchres of Almería, Granada and Málaga" Archaeoastronomy 19 (Journal for the History of Astronomy. 55-81. Cambridge HOSKIN, M. - ALLAN, E. - GRALEWSKI, R. (1995a): "Studies in Iberian archaeoastronomy (3): customs and motives in Andalucía." Archaeoastronomy 20. 41-48. Cambridge HOSKIN, M. - ALLAN, E. - GRALEWSKI, R. (1995b): "Studies in Iberian Archaeoastronomy (2): orientations of the tholos tombs of Almería." Archaeoastronomy 20. 29-40. Cambridge. OLIVEIRA JORGE, V. (1997): "O megalitismo funerário a Oeste de Evora. O estado da questão." En SARANTOPOULOS, P. (Ed.): Paisagens Arqueológicas a Oeste de Evora. 53-56. Evora. Câmara Municipal de Evora OOSTERBEK, L. (1993): "Nossa Senhora das Lapas: excavation on prehistoric cave burials in Central Portugal (Part II)." Papers from the Institute of Archaeology 4. 49-62. London. University College London PATRICK, J. (1974): 'Midwinter Sunrise at Newgrange' Nature 249. 517-19. PÉREZ , J.A. - CRUZ-AUÑÓN, R. - RIVERO, E. (1990): "Estudio estratigráfico de la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva)." En PEREZ-EMBID, J. - RIVERO, E. (Eds.): Huelva en su Historia. 11-31. Huelva. Universidad de Huelva. POLLARD, J. - GILLINGS, M. (1998): "Romancing the Stones: towards a virtual and elemental Avebury." Archaeological Dialogues 5 (2). 143-164 RENFREW, C. (1986): El Alba de la Civilización. La Revolución del Radiocarbono y la Europa Prehistórica. Madrid. Ediciones Itsmo [Primera Edición 1973] HURTADO, V. (1978): "Los ídolos del calcolítico en el occidente peninsular." Habis 9. 357-364. Sevilla. Publicaciones de la Universidad de Sevilla RODRÍGUEZ, R. (1990): "El arte grabado megalítico en la provincia de Cádiz. Galería cubierta El Toconal I (Olvera, Cádiz)." Gades 19. 25-40. Cádiz. Diputación Provincial HURTADO, V. (1980): "Los ídolos calcolíticos de La Pijotilla." Zephyrus 30-31. 165-203. Salamanca. Publicaciones de la Universidad de Sevilla RUGGLES, C.L. - CLIVE, L.N. (1984): Megalithic Astronomy. A New Archaeological and Statistical Study of 300 Western Scottish Sites. British Archaelogical Reports 123. Oxford HURTADO, V. - AMORES, F. (1984): "El tholos de Las Canteras y los enterramientos del Bronce en la necropolis de El Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla)." Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 9. 147-174. Granada JOUSSAUME, R. (1999): "Les mégalithes de l'Ethiopie." En GUILAINE J. (Ed.): Mégalithismes de l'Atlantique à l'Ethiopie. 191-210. Paris. Editions Errance KALB, P. (1996): "Megalith-building, stone transport and territorial markers: evidence from Vale de Rodrigo, Evora, south Portugal." Antiquity 70. 683-685. Cambridge KIRCH, P.V. (1984): The Evolution of the Polynesian Chiefdoms. Cambridge. Cambridge University Press KIRCH, P.V. (1991): "Chiefship and competitive involution: the Marquesas Islands of Eastern Polynesia." En EARLE, T. (Ed.): Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. 119-145. Cambridge. Cambridge University Press MOORTI, S. (1994): Megalithic Culture of South India. SocioEconomic Perspectives. Varanasi. Ganga Kaveri Publishing House MOSER, S. (1998): Ancestral Images: The Iconography of Human Origins. Stroud. Sutton Publishing OBERMAIER,H. (1993): El Dolmen de Soto (Trigueros, Huelva). Huelva. Diputación Provincial (Primera Edición 1924). OLIVEIRA JORGE, S. (1990): "Desenvolvimento da hierarquizaçao social e da metalurgia." En OLIVEIRA, V. et alii: Portugal das Origens à Romanizaçao. 163-212. Lisboa. Presença OLIVEIRA JORGE, S. - OLIVEIRA JORGE, V. (1997): "The Neolithic/Chalcolithic transition in Portugal. The Dynamics of Change in the Third Millenium BC." En DIAZANDREU, M. - KEAY, S. (Eds.): The Archaeology of Iberia. The Dynamics of Change. 128-142. London. Routledge SCHUBART, H. (1973): "Tumbas megalíticas con enterramientos secundarios de la Edad del Bronce de Colada de Monte Nuevo de Olivenza" Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología (Jaén, 1971). 175-191. Zaragoza. SHERRATT,A. (1995): "Instruments of conversion: the role of megaliths in the Mesolithic-Neolithic transition in North-West Europe." Oxford Journal of Archaeology 14 (3). 245-260 SHERRATT,A. (1990): "The genesis of megaliths: monumentality, ethnicity and social complexity in Neolithic North-West Europe." World Archaeology 22 (2). 147-167 SILVERBURG, R. (1986): The Mound Builders. Athens. Ohio University Press TAYLOR, T. (1996): The Prehistory of Sex. London. Bantam Books TERRELL, J. (1986): Prehistory in the Pacific Islands. Cambridge. Cambridge University Press TILLEY, C. (1994): A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Oxford. Berg WASON, O. (1994): The Archaeology of Rank. Cambridge. Cambridge University Press WATSON, A. - KEATING, D.(1999) "Architecture and sound: an acoustic analysis of megalithic monuments in Prehistoric Britain." Antiquity 73 (280). 325-336 ZANGATO, E. (1999): Sociétes Préhistoriques et Mégalithes dans le Nord-Ouest de la République Centrafricaine. British Archaeological Reports S768. Cambridge Monographs in African Archaeology 46. Oxford. Archaeopress