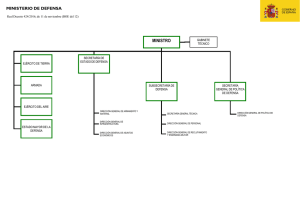

Servidumbre y grandeza militar

Anuncio