EL PRETENSO MATRIMONIO HOMOSEXUAL

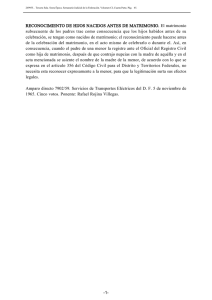

Anuncio

1 EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN Inés Franck Mayo de 2011 1.- La pretensión del reconocimiento matrimonial El pretenso matrimonio de personas del mismo sexo, impuesto en la Argentina el año pasado a través de la aprobación de la ley 26.618 de reforma del Código Civil, es un paso más en la deconstrucción social, institucional y cultural, que se está llevando a cabo desde hace algunos años en forma explícita. En este caso, se trata de la institución pilar de toda la sociedad, aquella que, a través de una maravillosa integración entre naturaleza y cultura, permitió levantar todo un complejo andamiaje que hizo posible la civilización humana. Las edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea; las principales culturas de la humanidad, los griegos, los romanos, los bárbaros, el hombre contemporáneo, han comprobado inmediatamente la necesidad de proteger y colocar en el centro del andamiaje social, económico y cultural a la familia basada en la unión estable entre un varón y una mujer, en el seno de la cual se generaba, cuidaba, protegía y educaba la vida humana. Si bien es cierto que siempre existieron prácticas homosexuales, nunca se pensó en equipararlas con el matrimonio. Más allá de valoraciones médicas, éticas o religiosas, se trataba de otra cosa, distinta de la institución social básica: la sociedad no se levanta sobre la unión entre personas del mismo sexo, ya que falta la complementariedad necesaria para la apertura a la vida y para la presentación de un modelo pleno de hombre (varón y mujer) a las nuevas generaciones. En los últimos años, varios países del mundo se han planteado la posibilidad de incluir a estas uniones en el derecho a contraer matrimonio. Para esto hay que reformar toda la legislación y, en nuestro caso, la misma Constitución. Sin embargo, con total ligereza se propone aprobar una ley de unos pocos artículos, en el supuesto de que así de fácil es cambiar la estructura social. No sólo no es “así de fácil”, sino que no es conveniente cambiarla en ese sentido. Pero no quisiera aquí indagar en las dificultades propiamente jurídicas de una reforma de esta naturaleza, ni tampoco en el tremendo y complicado tema de la adopción por parte de parejas de homosexuales y las implicancias que esta situación pueda acarrear para esos niños. 2.- La educación en la agenda LGBT. En la búsqueda realizada para documentar esta tesis, encontramos una guía curricular para implementar en las escuelas secundarias, confeccionada por la GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network) y publicada en Estados Unidos, a fin de que los alumnos incorporen y asimilen la posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio . La guía propone una serie de actividades y tópicos de discusión, que el docente deberá llevar a cabo con sus alumnos.1 1 ¿Para qué sirve el matrimonio? En la primera actividad, titulada “¿Para qué sirve el matrimonio?”, los alumnos deberán encuestar por lo menos tres personas sobre las siguientes cuestiones: qué es el matrimonio y por qué la gente se casa. En clase, luego de discutir en grupos las respuestas obtenidas, deberán elaborar ellos mismos una definición propia de matrimonio. El profesor deberá explicarles que el matrimonio ha cambiado Gay, Lesbian and Straight Education Network; “At Issue: Marriage. Exploring the Debate over Marriage Rights for Same-Sex Couples: A Curriculum Guide for High School Educators”; New York; 2000. 2 dramáticamente a través de los siglos, a medida que las ideas de las personas sobre el amor, el sexo, el poder y el dinero han evolucionado y que, detrás de cada ley o costumbre existe una serie de actitudes o creencias sobre el propósito del matrimonio en cada tiempo y lugar. Por ejemplo, el requerimiento de una dote supondría entender el matrimonio como una cuestión económica; la prohibición de la contracepción y el aborto apuntaría a comprender el matrimonio primariamente como un camino para la procreación; y la prohibición del matrimonio interracial involucraría la idea de que el matrimonio es una manera para mejorar la propia raza y mantenerla pura. Los estudiantes son luego requeridos para señalar algunas de las diferencias de la moderna comprensión del matrimonio con las anteriormente citadas y otras listadas por los mismos alumnos. Por ejemplo, podrán referirse a que muchas parejas eligen vivir juntos antes que casarse o a que algunas eligen no tener hijos. Estas prácticas reflejarían la idea de que el matrimonio requiere compatibilidad, interdependencia económica, y que se trata sobre todo sobre el amor, no sobre procreación. Si ningún estudiante lo menciona, el docente deberá explicitar que el matrimonio está definido legalmente como la unión entre un hombre y una mujer y que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está legalmente reconocido. Deberá preguntarles si consideran que esta ley es consistente con las actitudes y creencias sobre el matrimonio mencionadas por ellos, haciendo hincapié en que, así como hemos cambiado la ley matrimonial para incorporar modernas ideas sobre el control de los nacimientos, la igualdad de género y el divorcio, ¿no será ya tiempo de reformar esta institución como para proteger los derechos de las minorías sexuales y de género? Luego de que los estudiantes han desarrollado este debate, el docente debe pedirles revisar su definición previa del matrimonio, para incorporar las nuevas ideas incorporadas. 2 Los derechos del matrimonio civil: La segunda actividad se refiere a “Los derechos del matrimonio civil” y parte de la base de que “existen literalmente cientos de derechos, beneficios y protecciones que acompañan al matrimonio civil en los Estados Unidos. Debido al hecho de que funcionan automáticamente, muchas personas no son conscientes de ello. Sin embargo, para las parejas del mismo sexo –a las cuales les está prohibido el matrimonio civil- la ausencia de esos derechos generalmente crea problemas devastadores. En esta actividad los alumnos explorarán algunas situaciones en las cuales las parejas del mismos sexo se encuentran cuando les son negados estos derechos” (p. 11). El primer paso consiste en preguntar a los estudiantes si ellos sienten que las parejas que eligen no casarse, o que no están legitimados para hacerlo se encuentran en desventaja y si piensan que son víctimas de discriminación. El docente deberá informar a los alumnos que ningún país en el mundo permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo2 y, por lo tanto, ninguno provee a las parejas de gays y de lesbianas el estatuto completo de protecciones, responsabilidades y beneficios que acompaña al matrimonio civil . Los alumnos son también invitados a confeccionar un listado sobre las protecciones y beneficios que acarrea el matrimonio, y a responder qué piensan que debería hacer el gobierno al respecto. Ganando el derecho al matrimonio: paralelas históricas: La tercera actividad se titula “Ganando el derecho al matrimonio: paralelas históricas”. Se trata de la realización de comparaciones entre la histórica prohibición del matrimonio interracial en Estados Unidos y la negativa a permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Los alumnos son requeridos de responder si opinan que la raza es un atributo que debería ser considerado al elegir a alguien para casarse y a pronunciarse sobre otras cualidades más importantes para tener en cuenta (como la compatibilidad emocional, la demostración de amor, el compromiso a través del tiempo, la interdependencia económica, etc.). El docente deberá explicar a los alumnos que, en 1987, la última vez que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos consideró el reclamo de un grupo de americanos sobre las restricciones en su derecho a casarse, articuló cuatro atributos del matrimonio, comunes para todos los americanos: a) expresión de apoyo emocional y compromiso público; b) significación espiritual y, para algunos, práctica de una fe religiosa; c) expectativa de que, para la Recordemos que para el año 2000, año en que se escribió el trabajo citado, el pretenso matrimonio entre personas del mismo sexo no era reconocido en ningún país. En la actualidad, unos pocos Estados lo autorizan. 3 mayoría, el matrimonio sería consumado; y d) recepción de beneficios tangibles, incluyendo privilegios del Gobierno y derechos de propiedad. Luego, el docente deberá contar a los alumnos que, recientemente, todavía otro grupo de americanos ha debido recurrir a los tribunales para obtener el derecho del matrimonio para parejas de personas del mismo sexo. Los estudiantes serán instados a llevar a cabo una votación (como se realizó en distintos Estados norteamericanos) sobre si debe reconocerse el derecho a casarse sólo al varón y a la mujer, o debe también incluir a parejas homosexuales. Antes, el docente deberá pedirles que reflexionen sobre las siguientes preguntas: ¿tienen las parejas del mismo sexo la capacidad de cumplir con los atributos fijados por la Corte Suprema de Justicia americana en 1987? ¿Es justo que un Estado invalide matrimonios realizados válidamente en otros Estados? ¿Debería el Estado tener el derecho a determinar quiénes pueden y quiénes no pueden casarse, sobre la base del género, la orientación sexual, la raza, la religión o cualquier otro factor? ¿Existe alguna justificación para la definición de matrimonio como la unión entre un varón y una mujer? Las iniciativas de limitación del matrimonio, ¿buscan el interés de todos los ciudadanos? La noción de influencia La cuarta actividad se titula “La noción de influencia”. Parte de la idea de que “uno de los miedos sobre la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo s que esta legitimación de las relaciones LGBT influirán de alguna manera sobre los jóvenes de forma negativa, quizás impulsándolos a mantener relaciones homosexuales ellos mismos. Esto es más evidente en las prohibiciones instituidas por muchas escuelas y bibliotecas relacionadas con libros y materiales que describen relaciones entre personas del mismo sexo. En esta lección, los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar dos de estos libros y de decidir por ellos mismos cuál es la extensión del poder de la „influencia‟ en los jóvenes. Considerarán también una situación de la vida real, de una joven invitada a participar en una boda de personas del mismo sexo” (p. 21). Las uniones religiosas y el debate por el matrimonio: La quinta actividad se refiere a “Un contrato espiritual: las uniones religiosas y el debate por el matrimonio”. Afirma que “es imposible conducir algún debate sobre el tema del matrimonio sin una consideración hacia el impacto de la religión en esa institución. Algunos de los argumentos más comunes sobre el matrimonio provienen de las comunidades de fe. En esta lección, los estudiantes explorarán el significado del matrimonio religioso e identificarán costumbres matrimoniales en su propia experiencia religiosa. Los estudiantes serán desafiados a responder sobre un caso de estudio de un líder religioso, cuya decisión de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo a pesar de la ley de la iglesia, originó mucho debate entre los miembros de su comunidad”. (p. 27). El profesor deberá dejar en claro que el matrimonio civil y el religioso son instituciones diferentes, pero que generalmente se las confunde porque los Estados unifican en una misma ceremonia las dos funciones del matrimonio: religioso y civil. Una de las diferencias entre ambos matrimonios es que las definiciones religiosas frecuentemente mencionan la procreación y el cuidado de los hijos, las relaciones sexuales y la observancia religiosa. El caso Vermont: La sexta actividad se titula “Yo los declaro... La amenaza de Vermont a la legislación sobre matrimonio”: “en diciembre de 1999, Vermont se convirtió en el primer Estado norteamericano en establecer por ley que los beneficios y protecciones del matrimonio deberán también ser conferidos a las parejas del mismo sexo. La legislatura de Vermont se encuentra ahora decidiendo si esta decisión será completada a través del matrimonio civil pleno o a través de un sistema diferenciado pero equivalente (…) En esta sesión, los estudiantes primero aplicarán la histórica lección del „separados pero iguales‟, tomada de la era de la discriminación racial, a la cuestión que enfrenta la legislatura de Vermont. Asumirán luego el rol de consejeros, realizando recomendaciones a los legisladores basados en los derechos humanos reconocidos internacionalmente y en las regulaciones actuales de otras naciones”, material que es proveído por el texto de GLSEN. Esto nos demuestra que en la agenda LGBT se encuentra la educación de los jóvenes, no sólo para evitar una posible discriminación, sino para promover el estilo de vida homosexual, 4 problematizando las nociones de matrimonio y de familia basados en la naturaleza y aceptados durante toda la historia de la Humanidad. 2- El impacto educativo en la Argentina a) Enunciación del problema. Quisiera detenerme en la proyección que la aprobación de una ley como la 26.618 ejercería necesariamente en todos los niños del país, a través de la educación. En efecto, el hecho de que el matrimonio, por ley, esté abierto también para los homosexuales, implica que en las escuelas los contenidos curriculares deberán repicar esto. Esta situación se dio ya en aquellos lugares donde el pretenso matrimonio homosexual fue aprobado por la legislación: es, por ejemplo, el caso ocurrido en Boston luego de la legalización del pretendido matrimonio homosexual: el reclamo judicial, por parte de un matrimonio, de su derecho a ser informado cuando la escuela diera clases de educación sexual a su hijo de cinco años, máxime si se le enseñaba como moralmente buenas las relaciones homosexuales, fue perdido en los tribunales. La respuesta judicial fue contundente: la escuela no tiene obligación de avisar a los padres y cualquier adulto podía hablar de homosexualidad a los niños en cualquier momento. Tony Perkins, presidente de la Family Research Council, afirmó en esa ocasión que “los hechos demuestran que todo cambia cuando el matrimonio homosexual se hace legal”, ya que “si se legaliza entonces debe ser enseñado como normal, aceptable y moral en cada escuela pública”.3 b) La ley de educación sexual en la Argentina. Todo parecía indicar que el próximo paso luego de la aprobación legal de estas uniones consistiría en trasladar la presión hacia la educación, con la pretensión de transformar este ámbito en el lugar desde donde instalar un cambio cultural a partir de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Sostengo aquí que la vía elegida para transformar la mentalidad de los niños en temas de sexualidad, está constituida por los nuevos contenidos transversales de educación sexual integral que el Ministerio de Educación de la Nación, explicitando y ampliando la ley de educación sexual integral del 2006 (ley número 26.150), viene desarrollando en múltiples documentos. Con la aprobación de la ley 26.150, la educación sexual pasa a ser una política pública, obligatoria para todos los establecimientos educativos del país, de gestión tanto estatal como privada, desde el nivel inicial hasta el superior de formación docente y técnico no universitario. La educación sexual integral es definida, en esta ley, como un derecho para todos los educandos, y se establecen como objetivos la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, a fin de promover actitudes responsables, prevenir problemas de salud y asegurar la igualdad de trato y oportunidades. Se establece también el derecho de cada comunidad educativa de adaptar las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. También se define que será el Ministerio de Educación, en consulta con el Consejo Federal de Educación, quien definirá los lineamientos curriculares básicos, respetando y articulando los programas y actividades de las jurisdicciones, las cuales deberán diseñar, producir y seleccionar materiales didácticos, así como programas de capacitación docente y espacios de formación para padres. c) Los lineamientos curriculares para la educación sexual escolar Luego del trabajo de una Comisión asesora en el ámbito del Ministerio de Educación, en mayo de 2008 son definidos por este Ministerio los lineamientos curriculares para la educación sexual, estableciendo para la misma la modalidad transversal obligatoria desde la educación inicial, dejando abierta la posibilidad para quienes quieran agregar un espacio curricular específico en la secundaria. Estos lineamientos establecen contenidos mínimos para ser impartidos transversalmente en el ámbito de cada área temática. Así, educación inicial, luego educación primaria (Ciencias sociales, Formación ética y ciudadana, Ciencias naturales, Lengua, Educación 3 Cfr. http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=17257 5 física, Educación artística) y educación secundaria (Ciencias sociales, Formación ética y ciudadana, Derecho, Ciencias naturales, Educación para la salud, Lengua y literatura, Educación física, Educación artística, Filosofía y Psicología). En cada una de estas áreas se establecen contenidos a ser impartidos con obligatoriedad. También se dan pautas para la educación superior y la formación de docentes, en torno a "contenidos consensuados", que incluyen "la adquisición de conocimientos amplios, actualizados y validados científicamente; de las habilidades requeridas para su transmisión, la comprensión de la complejidad de los procesos de construcción de la sexualidad y sus expresiones; el conocimiento de la normativa nacional e internacional que sostiene la responsabilidad del Estado en la educación sexual y los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y el desarrollo de habilidades para el tratamiento de situaciones producto de las diversas formas de vulneración de derechos, maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños". En mayo de 2010, el Ministerio dio a conocer los Cuadernos ESI, donde se desarrollan exhaustivamente los lineamientos curriculares, conformando una especie de "manual" para los docentes, que incluye ejes temáticos, desarrollo teórico y ejercitaciones y actividades para llevar a cabo en clase EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS, con objetivos temáticos puntuales divididos por niveles y áreas temáticas. Así, se va haciendo hincapié en los siguientes puntos (entre otros), de acuerdo al área de que se trate: La valoración de las personas independientemente de su identidad u orientación sexual El trabajo sobre las actitudes discriminatorias El despliegue de las posibilidades del propio cuerpo La identificación de prejuicios sobre las capacidades de niños y niñas La comparación de distintas formas de organización familiar a través de la historia El conocimiento de las transformaciones de las familias y de la estructura dinámica familiar en distintas épocas y culturas La reflexión sobre ideas y mensajes referidos a la imagen corporal y los estereotipos El cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual El abordaje de la sexualidad a partir del vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y creencias, el encuentro con otros y el amor como apertura al otro y al cuidado mutuo A fin de discernir correctamente el impacto educativo de la reforma del matrimonio que se debate en el Congreso analizaremos los contenidos de los nuevos Cuadernos de Educación Sexual Integral (ESI), presentados por el Ministerio de Educación de la Nación el 14 de mayo de 2010. En efecto, procuraremos demostrar cómo los contenidos ya presentes en los Cuadernos ESI incorporan una cosmovisión antropológica que altera la noción de matrimonio entre varón y mujer. La sexualidad como construcción: Los Cuadernos ESI cuestionan la estabilidad natural y cultural del concepto de matrimonio. A poco que uno comienza a hojear el material distribuido entre los directivos escolares, percibe claramente el hilo conductor ideológico que va ensamblando los diferentes enunciados y actividades para el aula que aquí se establecen. El constructivismo más radical se da por supuesto a la hora de enseñar a la niñez los elementos más básicos de la sexualidad. Prueba de esto es el siguiente párrafo de los Cuadernos ESI: “la construcción de la sexualidad se inicia con el nacimiento y se desarrolla durante toda la vida; en cada momento, tiene sus características y formas de expresión propias (…). La idea de la sexualidad como una construcción que se da a lo largo de toda la vida, y que comienza en edades tempranas, le otorga sentido y responsabilidad a la implementación de acciones de educación sexual en las instituciones de Educación Inicial” (Cuadernos ESI para nivel inicial, p. 17). Cuestionando los roles: entre las actividades propuestas por los Cuadernos ESI para el nivel inicial (desde los 45 días a los 5 años), se sugiere una, titulada “¡A ordenar los juguetes!”, en la que, “en caso de que un niño o una niña quiera clasificar los juguetes siguiendo la lógica de la división por género (juguetes para varón, juguetes para mujer)” el docente intervenga “solicitándole una justificación para conocer qué ideas sustentan esa decisión (…) ¿Por qué te parece que esos juguetes son para varones? ¿Puede usarlos 6 una nena?”, registrando finalmente las respuestas en un afiche que se dejará expuesto para volver sobre él en otra oportunidad” (ESI para nivel inicial, p. 61). Y una página más adelante se explicita que “la intención de estas actividades es cuestionar los papeles estereotipados tradicionalmente asignados a varones y mujeres a través de los juegos y juguetes” (ESI para nivel inicial, p. 62). Si bien esta actividad puede parecer inocente para algunos, en el contexto cultural de los problemas que se debaten me arriesgo a afirmar que se trata de una propuesta cargada de contenido ideológico, que se dirige directamente a contraponer la naturaleza y la cultura como principios autónomos y desvinculados entre sí. Relativización de la noción de derecho: Los Cuadernos ESI relativizan la noción de “derechos”, afirmando que éstos surgen “a partir de necesidades ampliamente reconocidas y consensuadas en el medio social según cada momento histórico. En particular, el proceso de construcción de las leyes que amparan los derechos sexuales y reproductivos incluyó la participación de grupos de diferente índole (agrupaciones feministas, profesionales de la salud, grupos de defensa de la diversidad sexual, investigadores, representantes de diferentes religiones, entre otros) trabajando en pos de consensuar perspectivas y prioridades con el objetivo común de promover la autodeterminación sexual y reproductiva y la protección de los derechos referidos a este campo” (Cuadernos ESI para la educación secundaria, p. 109). Los derechos humanos son, así, supeditados a un tiempo histórico determinado, al consenso de diferentes actores sociales, sin referencia a la común naturaleza y dignidad humanas. Una visión tal de los derechos, no reconocedora de principios y límites objetivos, constituye un toque de alerta en una cultura como la nuestra, en posesión de gran cantidad de conocimientos y medios técnicos capaces de avasallar derechos de minorías y mayorías. Discriminación: El documento elaborado por el Ministerio de Educación aplica la noción de “discriminación”, sin diferenciar situaciones de diversa naturaleza. Así, sostiene que “muchas veces las diferencias se transforman en desigualdades. Esta situación la podemos observar (…) con otras personas o grupos; tal es el caso de las mujeres (…), o de las personas homosexuales, que en la actualidad reclaman por el derecho a vivir sin ser discriminados” (Cuadernos ESI para el nivel primario, p. 39-40). Y continúa: “vivimos en una sociedad diversa, es decir, compuesta por personas y grupos que tienen distintas formas de pensar, sentir, actuar. Pero si bien en términos formales todas las personas somos iguales, tenemos la misma dignidad, en la realidad no todos los grupos y no todas las personas tenemos la misma posibilidad de expresar nuestras particularidades. Cuando un grupo se sitúa por sobre los demás, esas diferencias se transforman en desigualdades, que dan origen a distintas situaciones de discriminación” (Cuadernos ESI para el nivel primario, p. 40). Es importante recordar aquí que la noción de discriminación no es unívoca. Según la Real Academia Española, este vocablo significa “acción y efecto de discriminar”, teniendo el término “discriminar” dos acepciones: la primera consiste en “seleccionar excluyendo”. Es la primera noción y la utilizada, por ejemplo, cuando uno elige algo y no otra cosa, o cuando las leyes definen una institución de determinada manera. El segundo sentido de “discriminar”, alude al “trato de inferioridad dado a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”. La discriminación configurada por el actual Código Civil, por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y por la práctica educativa cuando definen, palabras más palabras menos, el matrimonio como vínculo estable y libre entre varón y mujer, constituye una discriminación en el primer sentido: aquél necesario para organizar la vida social y para transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento de la naturaleza humana. Es grave confundir ambos tipos de discriminación, u otorgarle al primero de ellos una connotación peyorativa que es sólo propia del segundo. 7 En este sentido, los Cuadernos ESI realizan comparaciones muy poco rigurosas, como cuando afirman que “es necesario vincular estas formas sutiles de racismo a otras formas de discriminación que potencian la no consideración del otro en igualdad de derechos y oportunidades, como las relacionadas con el género (…), etc.” (Cuadernos ESI para el nivel secundario, p. 54). Esta situación la podemos observar (…) con otras personas o grupos; tal es el caso de las mujeres (…), o de las personas homosexuales, que en la actualidad reclaman por el derecho a vivir sin ser discriminados” (Cuadernos ESI para educación primaria; p. 39-40). Afirmamos con fuerza que no es lo mismo la discriminación de una persona en sus derechos esenciales por el hecho de tener determinada raza, religión o creencia, que la discriminación ejercida al definir instituciones sociales basadas en diferenciaciones que constituyen un dato impuesto por la misma naturaleza biológica y antropológica. Desconfianza hacia los adultos: Con respecto a la influencia que los adultos puedan tener sobre los niños en estos temas, el documento del Ministerio afirma que “uno de los temores más frecuentes entre los adultos es excederse al brindar información a los niños y las niñas, bajo el supuesto de que esto podría despertar en ellos y ellas impulsos sexuales latentes. Sin embargo, como señalan varios autores, lo que puede provocar el exceso de información es aburrimiento o abandono de la conversación por parte del niño o niña, una vez que ha haya satisfecho su curiosidad. No debemos pensar, entonces, que la información incita, sino, por el contrario, saber sobre la sexualidad ahorrará a las niñas y a los niños miedos, inhibiciones, traumas y descubrimientos perturbadores” (Cuadernos ESI para educación inicial, p. 17). Vemos en esta cita que se deja al niño la tarea de filtrar y dosificar, a través de su presunto aburrimiento, el exceso de información que le brinda el adulto, a lo mejor sin medir o midiendo poco las consecuencias. Distinción entre ley y religión: Los Cuadernos ESI realizan una tajante separación entre ley y religión, definiendo a la ley como el producto del acuerdo o consenso entre distintos autores sociales, la cual, a su vez convive “con mitos, tradiciones, imperativos morales diversos, preceptos religiosos y discursos provenientes de miembros reconocidos y legítimos de la sociedad; todos ellos, muchas veces, contradictorios entre sí” (Cuadernos ESI para educación secundaria, p. 109). Es decir, deja a la ley el terreno de los acuerdos y refiere a la religión el reino de las contradicciones. Cuestionamiento personal a los docentes: Una de las pautas recalcadas con insistencia a lo largo de los textos, indica una especie de pretendida necesidad de cuestionar las convicciones personales de los maestros y profesores. El Cuaderno para el nivel inicial se pregunta: “¿Desde qué posicionamientos partimos para hablar sobre estos temas con los niños y las niñas? (…) En cada intervención sobre educación sexual integral se pone en juego nuestra propia historia personal, nuestras creencias y valores, nuestra formación profesional” (ESI para nivel inicial, p. 17). “Ante esto, cabe preguntarnos: ¿Cuáles son los roles o comportamientos que nosotros y nosotras, como docentes, asociamos naturalmente a los varones y a las mujeres? ¿Cómo y cuándo fuimos adquiriendo esas pautas culturales? ¿Somos concientes de que podemos transmitir formas estereotipadas de pensar los roles, actividades, derechos y obligaciones de los chicos y las chicas?”. En una nota al pié a este párrafo, se define al “estereotipo de género” como “ideas, creencias, juicios de valor sobre los comportamientos de los varones y las mujeres en función de su sexo, que se transmiten de generación en generación, se van aceptando en la sociedad y persisten sin mediar cuestionamientos o modificación alguna” (ESI para nivel inicial, p. 55). También se afirma que las preguntas sobre la sexualidad “son muchas y complejas, y no admiten respuestas cerradas sino más bien requieren revisar los propios supuestos y mirar estas cuestiones desde distintas perspectivas. Estos y otros interrogantes reclaman ser analizados y exigen una reflexión en profundidad en lo personal y junto a colegas. Ello 8 nos permitirá arribar a saberes y posiciones construidos, acordados y sostenidos colectivamente” (ESI para el nivel primario, p. 14). “Es necesario revisar los propios supuestos acerca de la sexualidad y la educación sexual, que se remontan a nuestras historias personales y a las determinaciones sociales, históricas, políticas y culturales que constituyen hitos fuertes de sus tramas” (ESI para nivel primario, p. 15). “Correr el velo” de lo natural: Se menciona que “es importante que los y las docentes prestemos especial atención a aquellas regulaciones y prácticas que, día a día, constituyen la interacción de la vida escolar; que „corramos el velo‟ y no tomemos como habituales o naturales algunas prácticas a las cuales la tradición nos ha acostumbrado; que las desnaturalicemos, convirtiéndolas en una oportunidad de aprendizaje para la ESI. Nos referimos a los diversos actos y escenarios que transmiten saberes y reproducen visiones acerca de la sexualidad, de lo esperable, lo permitido o lo prohibido en el Jardín de Infantes” (ESI para nivel inicial, p. 18). Aquí el documento nos coloca frente a un concepto o, mejor dicho, un par de conceptos, que recorren todas sus páginas: los de “naturalización” y “desnaturalización”. La “naturalización” es un concepto de carácter peyorativo, que connota la tendencia a atribuir ciertos comportamientos humanos a la existencia de una naturaleza humana determinada. La educación sexual debe intentar “desnaturalizar” las conductas, esto es, hacer tomar conciencia de que no existe tal naturaleza o de que, al menos, no es ella la que debe dictar sus conductas a las mujeres y a los varones. La “desnaturalización” implica, así, que los seres humanos quedamos “libres” de ataduras y condicionamientos dados por una “supuesta” naturaleza, para asumir las inmensas posibilidades que la cultura, desligada de lo natural, es capaz de ofrecernos. La tensión entre “naturalización” y “desnaturalización” se inserta, entonces, en la tensión entre “naturaleza” y “cultura”, que está en el fondo del debate metafísico y antropológico ineludible si queremos hablar en serio sobre sexualidad. Así, el documento presentado por el Ministerio de Educación expresa la intención de buscar “que nuestros y nuestras estudiantes no naturalicen los roles actualmente asignados a varones y mujeres (…). Que los chicos y las chicas comprendan que los atributos asignados a varones y mujeres son el fruto de una construcción social y que, por lo tanto, no debieran constituirse en barreras que les impidan desarrollar al máximo sus capacidades y sensibilidades” (Cuadernos ESI para el nivel secundario, p. 22). Entre los propósitos formativos de este taller, se encuentra: “el análisis crítico de las diferentes formas de ejercer la masculinidad y la femineidad a lo largo de la historia” (Cuadernos ESI para la educación secundaria, p. 71); “el análisis y comprensión sobre las continuidades y cambios en las formas históricas de los vínculos entre las personas (Cuadernos ESI para la educación secundaria, p. 72): “el abordaje y análisis crítico de la femineidad. La reflexión sobre las representaciones dominantes: fragilidad y pasividad. La identificación de estereotipos en la construcción de la femineidad en las mujeres. El análisis crítico de la subvaloración de otras formas de ser mujer que no incluyan la maternidad. El abordaje, análisis y comprensión de la femineidad en otras culturas. La comprensión, valoración y reflexión en torno a las implicancias de la maternidad” (Cuadernos ESI para la educación secundaria, p. 72) La familia, ¿primera educadora?: La función natural de la familia como primera educadora está puesta en duda en los contenidos para impartir educación sexual. En efecto, se afirma que “la ley Nacional Nº 26.150 da a la institución educativa un rol privilegiado como ámbito promotor y protector de derechos. Para el desempeño de este rol, la familia, como agente educadora, constituye uno de los pilares fundamentales –y no el único- a la hora de entablar vínculos, alianzas y estrategias (…). El consenso y la atención a la diversidad son ejes estratégicos para promover la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. La construcción de estos consensos será, seguramente, una tarea compleja y no exenta de tensiones. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación sexual integral y las familias deben acompañar este proceso. En este camino, es importante invitar a las familias a ser partícipes‟ (ESI para nivel inicial, p. 19). 9 Se invierten así los términos del problema, así como el principio de subsidiariedad: ya no es la familia la primera responsable y el Estado un agente colaborador, sino al revés: es el Estado el encargado de impartir educación sexual, y la familia debe acompañar el proceso, al menos no estorbando los pasos que el Estado dé en la formación de los niños en este tema tan íntimo y fundamental. La homosexualidad, desde el nivel inicial: El Cuaderno ESI para el nivel inicial, define los términos “gay/lesbiana” como “persona que elige como pareja sexual (novio/novia) a alguien de su mismo sexo” (ESI para nivel inicial, p. 36). En el nivel inicial (de 45 días a 5 años) se sugiere “proporcionar a los chicos y las chicas muñecos para que les den de comer, los bañen, les cambien los pañales, etc. (…). El docente puede cumplir un rol de observador, para poder registrar qué piensan los niños y las niñas, qué roles desempeñan en el cuidado de los bebés y en el trabajo de las familias. En otras palabras, observar si, en el juego, los niños y las niñas reproducen los estereotipos tradicionales (por ejemplo: que los varones van al trabajo y las chicas cuidan a los bebés). En este caso, sería deseable que el o la docente pudiera intervenir y problematizar la situación de juego” (ESI para nivel inicial, p. 60). Entre los ejes de la educación sexual para el nivel primario, se encuentra el de “respetar la diversidad”, orientado “al conocimiento de las formas de ser mujeres y de ser varones que histórica y socialmente se han construido en nuestra sociedad”. En este sentido, se propone “identificar los prejuicios y las prácticas referidas a capacidades y aptitudes vinculadas al género” (Cuadernos ESI para el nivel primario, página 13). “Presentamos actividades que abordan los modelos de mujer y de varón como uno de los modos en que socialmente se construye la diversidad sexual. Más allá de las diferencias de sexo biológico, para varones y mujeres se construyen –según la época y el contexto sociocultural- distintas valoraciones y cuidados del cuerpo, asignación de tareas y roles, formas de afectividad y vínculos (…). No podemos generalizar diciendo que todas las mujeres „son‟ o „hacen tal cosa‟ o que todos los varones „son‟ o „hacen tal otra‟. Más allá de los modelos sociales que nos influyen en nuestra manera de ser y de hacer, encontramos una gran variedad de maneras de vivir la diferencia sexual entre varones y mujeres. Lo importante es no presionar ni sentirnos presionados o presionadas a hacer tareas que no nos gustan” (Cuadernos ESI para el nivel primario, p. 40). Las actividades sugeridas para acompañar en este eje temático, “deben orientarse a que los niños y las niñas no vean como naturales los roles fijos atribuidos tradicionalmente a varones y mujeres, tanto en la escuela como en los entornos familiares inmediatos” (Cuadernos ESI para el nivel primario, p. 42). Se sugiere una actividad en que los docentes relaten historias presentadas en unas tarjetas, donde “se plantean situaciones de desigualdad de género, es decir, valoraciones a ciertas personas que están siendo reducidas a sus condiciones de varón o mujer”. Se pide aquí tener presente “que la libertad de elección no está predeterminada por el género” (Cuadernos ESI para el nivel primario, p. 43). Es decir que aquí no interesa la naturaleza, que nos hace varones o mujeres. Interesa la libertad de elección, indeterminada. Se intenta que el concepto de “natural” no sea aplicado en las relaciones entre varones y mujeres, y se contrapone esta ideología incluso a “los entornos familiares inmediatos”. Al principio de este párrafo encontramos la referencia a la discriminación de la homosexualidad. Considero sumamente reprochable el mal trato a cualquier persona, sea homo o heterosexual, pero creo muy nocivo llevar el rechazo a la discriminación –que es en sí mismo legítimo- hasta la aceptación de que la sexualidad es un proceso sexualmente construido, que va más allá de las diferencias de sexo biológico, como se sostiene aquí. Para el Ciclo Orientado de la secundaria, se propone “el análisis crítico de las diferentes formas de ejercer la masculinidad y la feminidad a lo largo de la historia” (Cuadernos ESI para el nivel secundario, p. 34). 10 Los desarrollos precedentes permiten advertir que los Cuadernos ESI ya presentan diversos enfoques que, desconociendo la riqueza y el valor del matrimonio entre varón y mujer, constituyen un terreno favorable para las pretensiones culturales de quienes promueven la naturalización y legalización de las uniones de personas del mismo sexo. d) “Educación sexual integral. Para charlar en familia” El 28 de abril de este año, el Ministerio de Educación de la Nación presentó un nuevo producto del Programa nacional de educación sexual integral. Se trata esta vez de una revista de 46 páginas, titulada “Educación sexual integral; para charlar en familia” y, a diferencia de los cuadernos ESI – presentados en mayo de 2009-, el flamante material está destinado a las familias argentinas. En efecto, con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, se imprimieron 6 millones de ejemplares de esta publicación, aunque el Ministro aseguró que el Ministerio está dispuesto a imprimir cuantos más hagan falta para alcanzar a todos los hogares del país. El propósito del texto presentado es servir de base, orientación y guía para que los padres dialoguen frecuentemente con sus hijos sobre temas de sexualidad. Desde la primera página, donde se registra el agradecimiento a conocidos integrantes de la federación LGBT, uno puede observar que lo allí recomendado para transmitir a los niños responde a una determinada ideología, que no concuerda con las creencias de gran parte de las madres y padres argentinos. La revista consta de seis capítulos: 1) Las partes del cuerpo; 2) La llegada de un bebé; 3) La edad de los cambios; 4) Cuanto más sepan, mejor; 5) Igualdad de derechos para todos y todas; 6) Desigualdad y violencia. Cada uno de estos capítulos incluye diversos conceptos que, por otra parte, atraviesan transversalmente toda la revista con una visión parcial e ideologizada, cuando no directamente falsa. Algunos puntos abordados en la publicación objeto de esta nota son: “cuando los niños y las niñas se tocan las partes íntimas”, “la masturbación, “las relaciones sexuales”, “el embarazo en la adolescencia, “las falsas creencias sobre la sexualidad”, “los métodos anticonceptivos”, “la diversidad sexual”. Los alcances masivos de la publicación, sus contenidos claramente sesgados y reduccionistas y su pretensión de intervenir en la educación de los niños configuran un inédito proceso de adoctrinamiento impulsado desde el Estado en alianza con un organismo internacional. Un ejemplo de ello es el concepto de familia manejado y promovido por los autores (o, mejor dicho, la falta de un concepto de familia): “al igual que al resto de chicos y chicas, es importante explicarle que todas las familias son diferentes. Hay familias con un papá y una mamá, hay familias con un papá solo o una mamá sola, con dos papás o dos mamás, hay familias donde algunos hijos son criados por la abuela, hay familias con hijas e hijos adoptivos, hay familias sin hijos y muchas otras más. Ninguna de estas familias es mejor o peor que otras, lo más importante en ellas es la relación de amor que une a sus integrantes. Se quieren, se cuidan, se protegen, se ayudan… eso es fundamental en una familia” (página 13). Si bien siempre hay que tener cuidado de no herir a las personas, esto no nos autoriza a confundir conceptualmente el fundamento de las instituciones sociales ni su naturaleza profunda. La raíz de la familia está, en primer término, en la transmisión de la vida. Transmisión cuya primera realidad es biológica y se origina materialmente en la relación entre un varón y una mujer, y a la que luego se le agregan consideraciones jurídicas, educativas, formativas, sociales, económicas y culturales. Por analogía, consideramos familia a aquélla relación fundada en la filiación, o a aquélla en la que, luego de esa relación entre varón y mujer, sufre determinadas vicisitudes que la privan de uno de los dos. Pero, en cada paso de la analogía, se van omitiendo aspectos importantísimos de la conformación familiar. Ahora bien, una cosa es reconocer lo que queda recién dicho, y otra es sostener alegremente que cualquier tipo de relación basta para fundar una familia en la plenitud del concepto. La revista que 11 presentó el Ministerio de Educación cae con demasiada facilidad en esta segunda posibilidad y, en el fondo, en un serio error antropológico y conceptual. En definitiva, la Revista se enmarca en una línea educativa que impone un modelo de sexualidad sin modelos y ello no puede sino conducir a un desconcierto en los niños, niñas y adolescentes. Así ocurre, por ejemplo, cuando se afirma. “Si los chicos o chicas nos cuentan que son gays o lesbianas… debemos saber que es una demostración de cariño y confianza y un pedido de apoyo, respeto y comprensión. Aunque nos lleve un tiempo aceptarlo, es bueno para todos. ¿O nos gustaría que nos ocultaran algo tan importante para sus vidas?” (p. 36). En esta afirmación subyace la idea de que no hay modelos y que los padres no pueden guiar a sus niños a vivir según su sexo. La posición frente a la homosexualidad tampoco deja de ser polémica: “la homosexualidad es una manera de vivir la sexualidad. Al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad no es una elección. Es decir, las personas no deciden ser homosexuales o heterosexuales. Tampoco es una enfermedad: hace ya muchos años que la medicina y la Organización Mundial de la Salud no la consideran así (…). Hay parejas formadas por una mujer o un varón, parejas formadas por dos mujeres y parejas formadas por dos varones, y eso no tiene nada de malo (…). Todos los días, muchas personas son discriminadas por vivir su sexualidad tal como la sienten. Las personas travestis, por ejemplo, que se visten de manera distinta a la habitual de su sexo biológico, son discriminadas de múltiples maneras (…). Esas conductas discriminatorias hacen daño y van en contra de los derechos que hemos conquistado como sociedad” (página 36). “Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, heterosexuales… Todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra vida, nuestro amor y nuestra sexualidad sin ser discriminadas” (página 37). Se mezclan aquí con liviandad consideraciones que pretenden ser científicas (no hay acuerdo en la comunidad científica sobre los orígenes de la homosexualidad) con referencias a cuestiones morales (de bondad o maldad de los actos humanos) y jurídicas (la noción de “derecho”) que se interpretan sesgadamente sin fundamentarse, ni tan siquiera plantear la posibilidad de su controversia. Podemos decir que este texto es una consecuencia de la ley 26618 que legalizó las uniones de personas del mismo sexo y ya se está introduciendo en los hogares y la educación. Ha sido una ley muy controvertida y que alteró radicalmente las instituciones sociales. Otro punto a destacar es la posición con respecto a temas tan delicados como la planificación familiar, la anticoncepción y el aborto mismo. En efecto, en la página 25 se afirma que “también es importante que sepan que, en caso de rotura u olvido del método anticonceptivo, en los primeros 5 días es posible tomar la pastilla de anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), que se brinda gratis en hospitales y centros de salud. Esta pastilla retrasa la ovulación y espesa el moco del cuello del útero para impedir que el espermatozoide se encuentre con el óvulo y así evitar el embarazo. Si el embarazo ya se produjo, la AHE no afecta en nada al embrión, es decir, el embarazo puede continuar su desarrollo normal. Este es un mensaje claro para transmitirles”. El elemento que llama la atención en el párrafo citado es su ligereza científica: en el plazo de cinco días -el “autorizado” por el Ministerio de Educación para consumir la píldora- ya existe una nueva vida humana (como la misma ciencia demuestra). Vale recordar que el tema fue objeto de un pronunciamiento explícito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constató “La píldora, en efecto, impide la anidación del embrión, que ya se ha formado. modificando el tejido endometrial produciéndose una asincronía en la maduración del endometrio que lleva a inhibir la implantación” (considerando 9º, “Portal de Belén”, 5-3-2002). La promoción de la mal llamada “anticoncepción de emergencia” es por tanto una manera de difundir un procedimiento de claro riesgo abortivo, pues si se produjo la fecundación, se estaría provocando la muerte del embrión al impedir su anidación. La Revista contiene dibujos y frases que afectan al pudor más elemental, además de contenidos moralmente cuestionables en tópicos referidos a la sexualidad y los comportamientos de los 12 jóvenes. Se advierte una imposición ideológica, que desconoce la existencia de otras cosmovisiones sobre la sexualidad, considerada por momentos como mero instrumento de placer autorreferente, y que en muchos sentidos ignora la esponsalidad que está en la base de la sexualidad humana. Los autores de la revista insisten repetidas veces en que el preservativo es el único medio de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, sin siquiera sugerir la posibilidad de la abstinencia y las relaciones sexuales en el marco de un matrimonio fiel y estable. Todos sabemos que el método más eficaz para evitar las consecuencias de una sexualidad precoz o desordenada es, precisamente, abstenerse de practicarla. Así nos evitaremos muchos y variados problemas y, sobre todo, se los evitarán nuestros jóvenes. Antes que inculcar ideologías controvertidas, es función de la educación sexual ayudar a las personas a abrir los ojos a los datos más básicos de la realidad. 4.- Conclusión El reconocimiento de un pretendido “matrimonio” entre personas del mismo sexo genera necesariamente un efecto en la educación. Nociones fundamentales para una educación sexual integral quedan afectadas por el cambio legislativo. De esta manera, los educadores se verán presionados a explicar por qué la legislación otorga igual valor a las uniones heterosexuales que a las homosexuales y se quitará sustento legal a quienes quieran enseñar que el matrimonio está constituido por la unión de varón y mujer. El mayor daño se proyectará sobre los niños y las niñas, que no sólo estarán sometidos a un experimento social, sino que recibirán una confusión gnoseológica y ética de graves consecuencias para su formación. Aún cuando la gran mayoría de los matrimonios sigan realizándose entre la mujer y el varón, parece un riesgo innecesario e irresponsable experimentar con la formación de los más jóvenes.