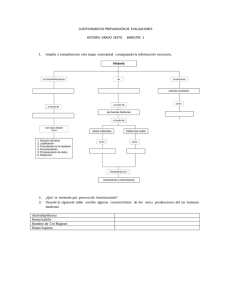

Crónicas de Clovis

Anuncio