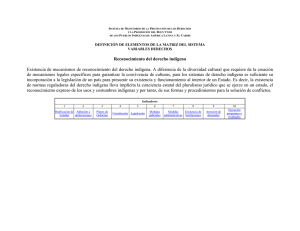

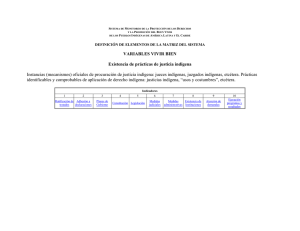

introduccion - Repositorio Digital de la Universidad del Pacífico

Anuncio