la globalización y su impacto educativo

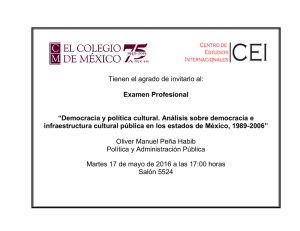

Anuncio