Digamos que me llamo Ulises Roma. Puestos a inven

Anuncio

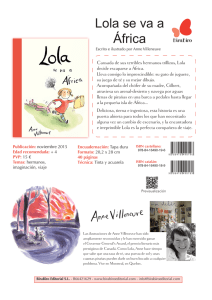

1 Digamos que me llamo Ulises Roma. Puestos a inventar nombres, ¿por qué no escoger —¡oh, musa!— uno que plazca a nuestros oídos? Pido disculpas a mis improbables lectores por escamotearles mi verdadera identidad, pero la historia que voy a contar podría acarrearme graves consecuencias en el caso de que mi nombre —el auténtico— llegase a oídos de ciertas personas con una visión muy particular de la justicia. Entiéndase por justicia lo que cada uno quiera. Alain escribió de ella que no existía y que, por eso, había que hacerla. Alain, seguramente, tenía razón. Quizá la justicia no sea un mito menos fabuloso que la fraternidad o la solidaridad en esta sociedad de lobos. El doctor Gilabert está muerto y bien muerto: no puedo dudar de ello, puesto que yo mismo presencié cómo una bala se abría paso hasta su corazón. También fue en mis oídos donde vertió sus últimas, entrecortadas y delirantes palabras. Sin embargo, con su desaparición no ha acabado todo: me consta que sus ideas perduran aún, como una entidad incorpórea dotada de influencia sobre el mundo real, y que sus acólitos pretenden seguir adelante con la obra 7 que él creó. Ni siquiera sé si me importa ya lo más mínimo. Tengo las manos manchadas de sangre, es cierto, pero mi conciencia está limpia: nunca perseguí el mal de nadie; tan sólo hice en cada momento lo que las circunstancias me empujaron a hacer. Podría decirse que esta historia comenzó para mí a mediados del verano de 2007, pero no sería del todo exacto: el suceso que realmente la desencadenó ocurrió seis meses atrás, en febrero de aquel mismo año, cuando mi esposa murió en un absurdo accidente de tráfico mientras conducía hacia el instituto donde impartía clase. Todavía siento un estremecimiento al recordarlo. Todo pasó apenas a trescientos metros de casa y no debió de durar más que unos segundos: así de frágil es nuestra existencia; creemos saberlo ya, pero no lo sabemos de verdad hasta el día en que lo experimentamos. Ocurrió de este modo: un tipo se saltó una señal de stop con su monovolumen y la embistió a gran velocidad por el flanco derecho del coche. Más tarde, alguien —me encontraba demasiado aturdido para fijarme en quién— me explicó que el impacto no había sido lo bastante fuerte como para tener tan terribles consecuencias; que, en la mayor parte de los casos, el conductor hubiese sobrevivido a un accidente así… Pero la cuestión es que mi mujer sí murió. Al parecer, el golpe la sorprendió en una mala postura y le quebró el cuello, seccionándole la médula espinal. Mi único consuelo fue saber que no sufrió; al menos, los médicos me dijeron que su muerte había sido instantánea. Cuando me llamaron por teléfono para comunicarme la noticia me quedé mirando el paisaje que se divisaba desde mi despacho, el auricular imantado a la palma de la mano. La ciudad despertaba de su letargo invernal y la superficie del mar reverberaba bajo un cielo de color azul puro. Los 8 cargueros navegaban por el horizonte mientras, en las calles, los plátanos se revestían de nuevas hojas. Todo seguía adelante, a un ritmo inalterable, como si al universo le importase un bledo que mi esposa hubiera muerto y que mi vida empezase desde ese mismo instante a vaciarse por el desagüe. Mis dos hijos acudieron al funeral acompañados de sus esposas y de mis nietos, los ojos escondidos tras gafas opacas. Que en la puerta del templo se hubiesen congregado más de trescientas personas venía a demostrar que mi mujer era una persona mucho más popular de lo que yo sería (ni seré) nunca. Mientras nos adentrábamos en la iglesia, asediados por una muchedumbre ávida de mostrarnos sus condolencias, una de mis nueras tuvo la ocurrencia de decirle a mi nieto mayor que la abuela se había marchado «a un lugar mejor». Aún no comprendo muy bien por qué reaccioné del modo en que lo hice; tal vez tenga una tendencia fatal, irrefrenable, a hacer las cosas más inapropiadas en el momento menos adecuado. Uno no siempre es dueño de su propio cerebro. Exigí a gritos a mi nuera que no le dijera bobadas al crío, que la abuela se había ido «para siempre, a ninguna parte». Todos los presentes me lapidaron instantáneamente con miradas de reproche, y mi estúpida actitud acabó envolviendo el funeral —que sólo debería haberse dedicado a honrar la memoria de Lola— en una atmósfera tensa y embarazosa. La gente me miraba de reojo y cuchicheaba entre sí… Aquélla, sin embargo, sería sólo la primera de las muchas cosas raras que empecé a hacer por esos días. 9 2 Hasta que me faltó, no me di cuenta realmente de cuánto necesitaba a Lola. La amaba. O creo, al menos, que la amaba. Toda mi vida había sido un paria descarriado hasta que, cumplidos ya los veintiocho años (yo me sentía viejo entonces), ella se cruzó en mi camino. Puso color a mi existencia, hizo de mí un hombre distinto al que era: menos hosco, más solidario, más amable. Tal vez no fuera una mujer estrictamente hermosa, según los cánones al uso, pero a mí nunca dejó de resultarme atractiva. Poseía un espíritu alegre, chisporroteante por así decirlo, y jamás admitía que ninguna dificultad la doblegase. Cuántas veces pensé que yo no la merecía, que su amor hacia mí era un malentendido del que algún día ella, repentinamente, acabaría por darse cuenta. Su muerte me dejó huérfano. Me dejó huérfano hasta el punto de que, en pocos días, ya me había abandonado a la bebida. No me refiero a tomarme unas copas al caer la tarde, sino a empezar a beber ya desde primera hora de la mañana, prácticamente desde que despertaba y recobraba consciencia del mundo: un mundo que quería abolir de 10 mi mente. Aunque acababa de cumplir los cincuenta y siete, el fantasma del alcoholismo había estado acechándome desde la lejana juventud, como un predador paciente. Encontrar a Lola había puesto freno a ese impulso durante décadas. Perderla fue igual que escuchar el pistoletazo de salida para entregarme a libaciones sin freno. La vida —esa ficción compartida— había dejado de tener sentido para mí. Todo me resultaba ajeno, y el trabajo era la primera atadura de la que debía deshacerme: empecé a faltar a la oficina de forma injustificada y a dar respuestas salidas de tono —si no bochornosos espectáculos— cada vez que acudía a ella. Mis compañeros, al principio indulgentes, terminaron por ver rebasada su paciencia y me retiraron el saludo. Recibí varias amonestaciones de mis jefes, pero mi anhelo de arrojarlo todo por la borda no se vio saciado hasta pasados unos meses, cuando por fin me entregaron una notificación de despido. Sentí un indescriptible alivio. En casa recibía frecuentes visitas de mis hijos, quienes no venían acompañados de sus esposas, con las que nunca había logrado hacer buenas migas. Al principio parecían comprender mi estado de abatimiento y eludían hacer comentarios sobre mi conducta. Eso fue durante las primeras semanas. Luego (como me temía) empezaron a llover en tropel los consejos, las reconvenciones, los reproches. Pero yo no estaba dispuesto a tolerar que aquellos mocosos, a quienes había estado dando biberones y cambiando de pañales, viniesen ahora a impartirme lecciones: mi vida era mía y sólo mía, y tenía todo el derecho a hacer con ella lo que me viniese en gana, incluso a dilapidarla. Roberto, el más díscolo de mis hijos, quien desde su adolescencia me guardaba un oscuro rencor, me tildó una 11 tarde de borracho delante de mi propio nieto. Reconozco que perdí el control: lo eché de casa a empellones mientras le gritaba toda clase de atrocidades y su crío lloraba asustado. Nunca volvieron. Mateo aún siguió viniendo a visitarme con cierta asiduidad, hasta que un día le rogué, con la máxima dulzura de que fui capaz, que dejara de hacerlo. No quería ver a nadie. No quería que nadie se compadeciese de mí. Tan sólo deseaba estar solo, enfangarme en mi propia desdicha. Sin testigos. El resto del universo me traía sin cuidado. En mayo de 2007, apenas tres meses después de la muerte de Lola, tuve que asistir a un juicio rápido contra el tipo que la había matado. Esa mañana me hallaba en tal estado de ebriedad que, tras una desafortunada intervención —en la que incluso estuve a punto de caer de bruces sobre el entarimado—, el juez me obligó a abandonar la sala escoltado por un ujier. No llegué a fijarme demasiado bien en el hombre que había causado mi infortunio: joven, alto y pelirrojo, su cara estaba sembrada de pecas. Se le notaba muy compungido, y durante el tiempo que aún permanecí en la sala rehuyó sistemáticamente mi mirada. Yo ni siquiera le odiaba. Había llegado a la convicción de que aquel muchacho era tan sólo un mero agente del destino: un destino aciago que venía persiguiéndome desde la juventud y que ahora, tras casi treinta años de tregua (el tiempo que Lola y los dioses habían querido concederme), se veía por fin consumado. Ése era el tipo de razonamientos delirantes a los que me inducía el abuso del alcohol. El cuanto al conductor, fue declarado culpable, pero no llegó a pisar la cárcel gracias a los atenuantes alegados por su abogado, un tipo elocuente y engominado que achacó el accidente a una trágica 12 distracción y que subrayó la falta de antecedentes y el carácter de «ciudadano ejemplar» del acusado. El jurado se apiadó de él, sin dar relevancia a que hubiese intentado huir del lugar de los hechos (pero esto no quedó probado) ni a que acumulara decenas de multas por exceso de velocidad. En cuanto a mí, el fruto de aquel juicio fue percibir una sustanciosa indemnización que —pensé entonces con absurda satisfacción— me daría para sobrevivir hasta sufrir un ataque de cirrosis, o hasta agotar todas las existencias de alcohol de la ciudad. Como Jack Kerouac, pretendía beberme a mí mismo hasta morir. Todo esto ocurrió entre finales del invierno y mediados del verano de 2007, antes de que el doctor Gilabert y sus adeptos irrumpieran en mi vida. Cinco meses de viudedad habían bastado para convertirme en un caso perdido: tenía el piso hecho un asco y sólo lo abandonaba para aprovisionarme de bebida, cigarrillos y envases de comida precocinada. Alimentarme apenas me importaba, así que pronto experimenté una notable pérdida de peso. En cuanto a los libros, por los que había sentido verdadero fervor, dejé por completo de leerlos e incluso arrojé muchos de ellos al contenedor: ya no tenían sentido para mí. Nada lo tenía. Hosco y desaliñado, los vecinos empezaron a mirarme con aprensión o desprecio cuando se cruzaban conmigo en la escalera. Yo actuaba como si no los conociera, como si nadie me importara: era un ser aparte, una sombra, un espectro. De hecho, fui modificando mis hábitos hasta el punto de permanecer despierto toda la noche y dormir a intervalos durante el día, como si así quisiera sustraerme al normal devenir del mundo. Al principio miraba con frecuencia las fotografías de Lola o releía las cartas que me había escri- 13 to siendo novios. Cada vez que oía pasos en el descansillo, el corazón me daba un vuelco, como si esperara verla surgir en la puerta. Pero eso fue sólo al principio. Luego dejé incluso de pensar en ella. Quería desaparecer, disolverme. Para mí había sonado ya la campana que anunciaba el fin del combate. La televisión, que mantenía encendida a todas horas, constituía mi último nexo con la realidad. 14