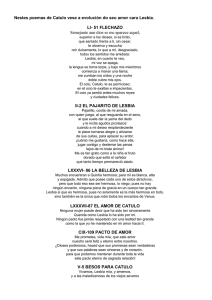

Mil besos y cien más

Anuncio