HISTORIA DE ESPAÑA

Anuncio

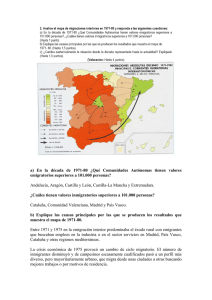

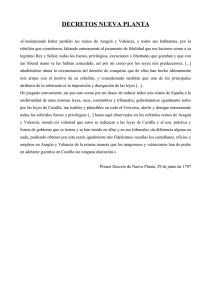

HISTORIA DE ESPAÑA Modelo: Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN El alumno elegirá en su totalidad una de las dos opciones propuestas. Ambas opciones constan de tres partes: 1.- Seis cuestiones: debiendo responder a un máximo de cuatro, calificándose cada una hasta 1 punto. De manera orientativa se recomienda una extensión de unas 10 líneas por cuestión. 2.- Fuente histórica: con una puntuación máxima de 1,5 puntos. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas. 3.-Tema o comentario de texto, según la opción elegida, con una calificación máxima de 4,5 puntos. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. En el caso de comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la siguiente manera: 5 líneas para el resumen, 15 líneas para señalar y explicar las ideas fundamentales del texto y 30 para responder a la cuestión específica sobre el contexto histórico del texto. OPCIÓN A CUESTIONES: 1) El proceso de hominización en la Península Ibérica: nuevos hallazgos. Los primeros restos humanos en la Península Ibérica se remontan a hace más de 800.000 años. Llegaron a la Península desde África, siguiendo a manadas de animales para alimentarse. Los restos humanos más antiguos se han encontrado en la Sima de los Huesos y en la Gran Dolina de la sierra de Atapuerca en Burgos. Estos últimos son de seis individuos (cuatro niños y dos adultos) que pertenecen a una nueva especie: el Homo antecesor. En la Sima de los Huesos se han hallado fósiles humanos del Homo heidelbergensis. Esta especie sirvió probablemente de transición entre el Homo antecessor y el Homo neandertalensis. 2) Al Ándalus: la organización económica y social. En la España musulmana se dieron cambios en economía: En la agricultura, los musulmanes impulsaron el regadío (usaban la noria) y difundieron cultivos de cítricos, arroz, algodón o azafrán, sin dejar de lado los cereales, la vid y el olivo. En ganadería, desciendió la producción porcina (el Corán prohíbe el consumo de carne de cerdo), pero se desarrolló la producción de ganado ovino o equino, además de la apicultura. La producción de manufacturas se desarrolla, por ejemplo, en la producción textil con los brocados cordobeses y los tejidos de Zaragoza ó en la cerámica, las armas, el papel, el vidrio, las pieles y los metales. En minería, destaca la extracción de plomo, cobre, cinabrio y oro. Se acuñaron dos tipos de monedas (el dinar de oro y el dirhem de plata) lo que favoreció el comercio. En el interior, el comercio se formalizaba en los bazares del zoco y en las alhóndigas (una especie de almacenes). El exterior, se desarrolló con países islámicos y con la Europa cristiana: Se exportaban productos agrícolas (aceite, azúcar, higos, uvas), minerales y tejidos, y se importaban especias y productos de lujo de Oriente; pieles, metales, armas y esclavos de la Europa cristiana; y oro y esclavos negros de Sudán. La sociedad de Al Ándalus estaba dividida en diferentes grupos étnicos, religiosos y económicos: La aristocracia árabe era latifundista y ocupaba los puestos importantes en la administración; los bereberes eran campesinos o artesanos pobres sin derechos y que tenían que pagar impuestos. Los hispano visigodos vivían bajo dominio musulmán y eran muladíes (convertidos al Islam) y los mozárabes (minoría cristiana que pudo conservar su religión a cambio de impuestos). Los judíos gozaban de consideración por su poderío comercial y cultural, aunque residían aparte, en las juderías. Por debajo estaban los esclavos y no existía igualdad entre hombres y mujeres. Demográficamente, aunque la mayor parte de la población vivía en el campo, las ciudades cobraron importancia. Por ejemplo, la Córdoba del Califato llegó a tener más de 100.000 habitantes. Además de las existentes en los tiempos romano-visigodos, se crearon nuevos núcleos como Almería, Madrid o Calatayud. 3) Los reinos cristianos en la baja Edad Media: la expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. 1 Pedro III el Grande lanzó a la Corona aragonesa a una política expansiva por el Mediterráneo. Aragón incorporó Sicilia, Córcega y Cerdeña. Esta expansión chocó con los intereses Francia y del Papa. Se inicia aquí la lucha con Francia por la hegemonía en los estados italianos. Con Jaime II, los almogávares (soldados mercenarios de Aragón) recorrieron el Mediterráneo ayudando a diversas campañas aragonesas en la primera mitad del siglo XIV. El coste económico de estas empresas forzó a los reyes de Aragón a pedir ayuda a la nobleza y al clero. El último impulso llegó con Alfonso V el Magnánimo, que anexionó el reino de Nápoles en 1443, en lucha contra los franceses y las potencias italianas. A partir de este momento, Alfonso V estableció su corte en Nápoles y la convirtió en un gran centro humanístico. 4) Los Reyes Católicos y la organización del Estado: instituciones de gobierno. Los Reyes Católicos fortalecen el poder de la monarquía frente a la nobleza y consolidan las instituciones de gobierno y la hacienda pública. Su monarquía es supranacional, no Imperial. Hay una centralización del poder en Castilla, quedando el resto de las piezas asociadas en los Consejos administrativos y geográficos, todos bajo la supervisión del Consejo Real de Castilla. El monarca gobierna desde la Corte ayudado por los Consejos. Se reorganizó la Hacienda. Por ejemplo, se revisaron las mercedes (concesiones a los nobles), lo que perjudicó a los nobles que apoyaron a Juana "la Beltraneja" e hizo que los reyes rescataran más de la mitad de sus rentas. Se creó la Santa Hermandad, organismo policial y judicial, clave en la restauración del orden en el reino. Como organismos generales encuentran a la Santa Hermandad (mantenimiento del orden), la Inquisición y el Consejo Real. El Consejo de Aragón, el de Navarra, el de Italia,... eran los encargados de armonizar la administración central y la territorial. El poder real también se reforzó en el ámbito local con la generalización de los corregidores que presidían los ayuntamientos y tenían funciones judiciales y policiales. Las Cortes de Castilla reunían a nobleza, clero y oligarquía urbana. Los Reyes aprovechando, poca a poco van convocando sólo a representantes urbanos, a los que se ha ido convirtiendo en una nobleza adepta al sistema. Se controlaron las Órdenes Militares (Santiago, Calatrava, Alcántara) y se reforzó la justicia, con dos Reales Chancillerías (Valladolid y Granada). En la Corona de Aragón, debido a su tradición política "pactista" el poder monárquico tuvo muchas más dificultades en fortalecerse. Los lugartenientes generales fueron reforzados. 5) El imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. Carlos de Habsburgo llegó a ser rey de Castilla y Aragón a pesar de no hablar castellano. La primera medida que aprobó fue la implantación de nuevos impuestos (empleados para conseguir ser emperador de Alemania). Es fácil comprender que no cayó demasiado bien y tuvo que enfrentarse a los Comuneros y a las Germanías. En Castilla y Aragón se pedía que el rey residiera en el reino y que respetara las leyes autóctonas. La aristocracia veía una humillación que el rey hubiera traído a consejeros flamencos. La burguesía urbana temía que se acabara con la artesanía propia a favor de Flandes. Este cúmulo de descontentos hizo que los comuneros castellanos se sublevaran en Toledo y que Segovia, Toledo, Salamanca… secundaran la protesta. Los comuneros crearon la Santa Junta en Tordesillas, un gobierno rebelde que pedía la retirada de los impuestos, el respeto a las leyes propias y la marcha de los consejeros flamencos. Los comuneros no convencieron a doña Juana para liderar la rebelión. El giro antiseñorial que tomó la revuelta propició que la nobleza abandonara la causa. Tras la derrota de los comuneros en Villalar, el movimiento paró. Toledo se resistía, pero finalmente fue dominada. Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados. En Valencia estallaba una revuelta similar: Las clases populares, la Germanía, se rebelaron aprovechando que la nobleza había huido de la ciudad por la peste. Atacaron también a los moriscos, no sólo por un enfrentamiento religioso, sino por ser sumisos a la Corona. Carlos V ordenó al Virrey que reprimiera el conflicto. Hubo otra Germanía en Baleares que fue fácilmente sofocada. La represión de ambos movimientos supone el principio del absolutismo en España. 2 6) La España del siglo XVII: el ocaso del imperio español en Europa. Los Austrias del siglo XVII pretendían defender su patrimonio, mantener el catolicismo frente a luteranos y calvinistas y defender su monopolio en América. Con Felipe III (1598-1621) se optó por una política exterior pacifista. Así, la Tregua de los Doce Años con Holanda (1609). Pero, con la llegada de Felipe V (1621-1665) y su valido, el conde-duque de Olivares, se intentó recuperar prestigio apoyaron a los Habsburgo austriacos en la Guerra de los Treinta Años (16181648), iniciando así un largo periodo bélico. Primero los Austrias celebraron victorias como las de la Montaña Blanca, Nordlingen y Breda. Pero Francia entró en guerra y llegaron derrotas como las Dunas ó Rocroi. A eso se suman los problemas internos (Cataluña, Portugal, Nápoles…). La Paz de Westfalia (1648) suponía que España reconocía la independencia de Holanda y la pérdida de la hegemonía de los Habsburgo en Europa. La guerra continuó hasta la firma del Tratado de los Pirineos (1659), por el que España cedía el Rosellón y la Cerdaña y plazas en los Países Bajos españoles. Con Carlos II, los enfrentamientos con Francia siguieron siendo frecuentes. Con el Tratado de Lisboa, España reconocía la independencia de Portugal y su imperio colonial, convirtiéndose España en una potencia de segundo orden. FUENTE HISTÓRICA: Comente a partir de este mapa la configuración del Estado de las Autonomías en España. El mapa no tiene leyenda, necesaria para interpretarlo, pero entendemos que se trata de cómo quedó el mapa de España tras la constitución del Estado de las Autonomías. Los nacionalismos no son un invento de la Transición (ya que desde el Romanticismo se vienen dando manifestaciones de este tipo) pero sí que fue este el momento en el que se pretendió dar orden a las pretensiones centrífugas de algunas regiones. Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, Suárez optó por generalizar la autonomía regional, lo que coloquialmente se denominó "café para todos" y prefiguró el futuro de la estructura territorial de España. El mapa que vemos es fruto de los Pactos Autonómicos de 1989 y 1996: 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Podemos definir una comunidad autónoma como la entidad territorial dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, dentro de los límites que establece la Constitución de 1978. La Constitución hace compatible la unidad de la nación con el derecho a la autonomía de las regiones. En su título VIII se establecieron los cauces legales para que pudieran constituirse las comunidades autónomas que tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Este sistema autonómico, en el que las comunidades van adquiriendo cada vez más competencias, satisfizo a algunos nacionalismos aunque choca con otro principio recogido en la Constitución, el de 3 solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español. En épocas como la actual crisis se ve cómo cada uno barre para su casa. También es muy discutida la cuestión de las transferencias en materias sensibles como educación y sanidad, que ha permitido cosas como que hubiera 17 calendarios de vacunas diferentes ó requisitos diferentes para montar un negocio en territorio nacional dependiendo de donde se ubicaran. La crisis está replanteando el modelo y si son necesarias y pertinentes tantas subdivisiones, lo que choca con los nacionalismos. TEMA: Isabel II (1843-1868): el reinado efectivo. Antes de desarrollar el tema conviene que hagas un esquema donde expongas las ideas que después vas a desarrollar. Aquí se valorará sobre todo tu capacidad de síntesis. También deberías relacionar conceptos, no sólo repetir lo memorizado. o o o o o La década moderada (1844.-1854): o Narváez. • Suprime la Milicia Nacional y la Ley de Ayuntamientos, • Creó la Guardia Civil. • Constitución moderada de 1845 o soberanía compartida entre el rey y las Cortes (bicamerales) o nación católica o derechos limitados, especialmente el de libertad de prensa. • Reforma del sistema fiscal, • Reforma de la Ley Electoral (sufragio restringido), • Reducción del déficit público • Firma del Concordato con la Santa Sede o Pronunciamiento de O’Donell (la Vicalvarada), El bienio progresista (1854-1856). o Espartero y la Constitución nonata de 1856 o Ley de desamortización de Pascual Madoz,… o Levantamiento carlista, crisis agraria, inflación y primeras huelgas del movimiento obrero. La vuelta de los moderados (1856-1858) o Ley Moyano de Instrucción Pública La unión liberal de O’Donell (1858-1863) o inversiones extranjeras hacen que se impulse la industria y el ferrocarril. o Recuperar el prestigio internacional, con ayuda de Francia: Cochinchina, Marruecos, Santo Domingo, México y Perú. El regreso de Narváez (1863-1868) supone el descrédito de la corona. o Pacto de Ostende y La Gloriosa (1868). A finales de 1843 se declara la mayoría de edad de Isabel II (con 13 años). En su reinado efectivo podemos distinguir varias etapas: · La década moderada (1844.-1854): La reina muestra su simpatía por los moderados. En mayo de 1844 se forma un gobierno presidido por el general Narváez. Este suprime la Milicia Nacional y la Ley de Ayuntamientos, para acabar con los principales soportes de los progresistas. Creó la Guardia Civil. En 1845 se aprueba la Constitución moderada, que proclama una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. En ella, las Cortes bicamerales, aunque los miembros del senado son designados por la reina. La nación se declara católica y los derechos que incluye son limitados, especialmente el de libertad de prensa. Narváez llevará a cabo varias reformas como la del sistema fiscal (que puso fin al sistema impositivo del Antiguo Régimen, con impuestos directos e indirectos), la de la Ley Electoral (con un sufragio restringido a varones de más de 25 años con una determinadas rentas), reducción del déficit público ó la Firma del Concordato con la Santa Sede que da por válidas las expropiaciones a cambio de mantener el culto y al clero. Las revoluciones europeas de 1848 tienen su eco en España y Narváez las reprime duramente. En 1851 dimite Narváez debido a la crisis financiera. Le sustituyen Bravo Murillo y Sartorius. Los “decretazos”, la 4 corrupción por la concesión de licencias para la construcción del ferrocarril, la crisis económica,… motivan el pronunciamiento de O’Donell (la Vicalvarada), que da paso a dos años de gobierno progresista. · El bienio progresista (1854-1856): O’Donell, en el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, se recogen reformas en profundidad como la reinstauración de la Milicia Nacional, la ampliación del derecho de voto, ley de imprenta, convocatoria de Cortes y mayor descentralización. Isabel II llama a Espartero a formar un gobierno con progresistas y moderados. El nuevo gobierno de Espartero redactó la Constitución nonata de 1856 (de marcado carácter progresista que proclamaba la soberanía nacional, la limitación del poder del monarca, una ampliación de derechos y libertades, la tolerancia religiosa,...), tomó medidas económicas como la Ley de desamortización de Pascual Madoz,… La inestabilidad continúa agravada por un nuevo levantamiento carlista, la crisis agraria, la inflación y las primeras huelgas generales del movimiento obrero. O’Donell sustituye a Espartero, restableciendo el orden con una dura represión del movimiento obrero y la disolución de la Milicia Nacional. · La vuelta de los moderados (1856-1858) viene motivada por el no entendimiento entre O’Donell e Isabel II. Narváez promulga de la Ley Moyano de Instrucción Pública que hacía obligatoria la enseñanza entre los 6 y los 9 años. Entre moderados y unionistas se produjo una alternancia en el poder durante los últimos años del reinado de Isabel II. La dura represión de Narváez para ante la crisis agraria de 1857 devolvió el poder a O’Donell. Es el gobierno “largo” de la unión liberal (1858-1863), en el que la prosperidad económica trajo estabilidad social. Las inversiones extranjeras hacen que se impulse la industria y el ferrocarril. Para recuperar el prestigio internacional, y con la ayuda de Francia se interviene en Cochinchina, Marruecos (donde se consiguió la cesión de Ifni y el afianzamiento de Ceuta y Melillla), Santo Domingo, México y Perú. Un nuevo roce de O’Donell y la reina hará caer el gobierno de la Unión Liberal. · El regreso de Narváez (1863-1868) supone el descrédito de la corona. Los intelectuales y el ejército se oponían a los moderados: La Noche de San Daniel se produjeron revueltas universitarias por la destitución de dos catedráticos críticos con la reina. Además, la sublevación del cuartel de San Gil en Madrid se saldará con 200 muertos. La crisis se agrava, En 1866, tiene lugar el Pacto de Ostende entre progresistas, demócratas y unionistas para derribar a la Corona y que será la base para La Gloriosa (1868), revolución que echará del trono a Isabel II. 5 OPCIÓN B CUESTIONES: 1) Evolución política de Al-Ándalus: conquista, emirato y califato de Córdoba. Los musulmanes invadieron toda la Península, salvo el norte por la resistencia de los astures en Covadonga. Penetraron en Francia, pero la derrota cerca de Poitiers, frenó sus ansias en Europa. Tras la invasión musulmana, la Península se convirtió en una provincia del Califato: Al-Ándalus. Al frente de este territorio se colocó a un Emir en el que gobernaba en nombre del Califa de Damasco, de la dinastía Omeya. A mediados del siglo VIII, los Abasí se adueñaron del Califato. Un omeya derrotado se refugió en AlÁndalus y se proclamó emir: Abd-al-Rahman I. Con él comienza el emirato independiente, que no dependía políticamente del nuevo Califato, trasladado a Bagdad. Trasladó la capital a Córdoba y se enfrentó a los nobles musulmanes de Al-Ándalus adeptos a los Abasí y que reconocían al Califa de Bagdad como líder espiritual. Logra la unión de poder político y espiritual Abd-al-Rahman III, el primer Califa de Córdoba. Residía en el alcázar, al lado de la mezquita y mandó construir Madinat al-Zahra, centro del poder político de AlÁndalus. En las últimas décadas del siglo X, el califa Hisham II delegó el poder en su ministro Almanzor, que basó su poder en el Ejército, formado por soldados beréberes e impulsó la conquista del norte cristiano. Tras su muerte, se inició la descomposición política que llevó al fin del Califato en 1031. 2) Los reinos cristianos en la edad media: principales etapas de la reconquista. La Reconquista se sitúa entre la rebelión de Pelayo (718) y la caída del reino de Granada (1492). En ella, cristianos y musulmanes cohabitaron en la Península Ibérica disputándose su territorio. Se puede dividir en varias etapas: • Primera etapa (siglos VIII-X): Con las primeras batallas, como la de Covadonga (722), los cristianos se consolidan en pequeños puntos del norte. El reino asturiano llegó al Duero en el 910 con lo que Ordoño II trasladó la capital a León: es el inicio del reino astur-leonés, después reino de León. • Segunda etapa (siglos XI y primera mitad del XII): Los musulmanes estaban debilitados tras la caída del Califato y la disgregación de los Reinos Taifas. Los cristianos aprovecharon para ocupar la cuenca del Tajo. Toledo se reconquista en 1085. La invasión almohade frenó a los cristianos. Cuando Alfonso I de Aragón reconquistó Zaragoza en 1118 y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, conquistó Tortosa (1148) y Lérida (1149), se reactivó la reconquista. Portugal conquistó Lisboa en el 1147. • Tercera etapa (fines del siglo XII y principios del XIII): Destaca la batalla de Las Navas de Tolosa (1212), que abrió el avance cristiano hacia el Guadalquivir y Valencia. • Cuarta etapa (siglo XIII): Fernando III el Santo ocupa el valle del Guadalquivir y Jaime I el Conquistador Valencia y Baleares. Quedará el reducto musulmán de Granada hasta 1492. 3) Los Reyes Católicos y la unión dinástica: integración de las Coronas de Castilla y de Aragón. En 1469 contrajeron matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, de las familias reales de Castilla y Aragón, ambos de los Trastámara. En Castilla, tras la muerte de IV, estalló la guerra civil entre los partidarios de su hermana Isabel de Castilla (apoyada por Aragón) y los de sus supuesta hija, Juana "la Beltraneja" (apoyada por Portugal). Tras la batalla de Toro y la paz de Alcaçovas con Portugal, Isabel I fue reconocida reina de Castilla en 1479. Ese mismo año, Fernando I era coronado rey de Aragón. Los nuevos reyes conseguían fundir ambos reinos bajo una sola corona. En 1492, la unión territorial culminó con la conquista de Granada y el fin de la Reconquista. Con la firma del tratado de Barcelona, Aragón había recuperado de Francia el Rosellón y la Cerdaña, y, Castilla había concluido la conquista de Canarias. Con Portugal, los Reyes Católicos intentaron una unión matrimonial que no funcionó. Navarra se anexionó a Castilla tras la muerte de Isabel. Esta primera unificación de España era sólo dinástica ya que cada reino mantuvo sus leyes e instituciones. 4) Conquista y colonización de América. Es el proceso por el que diversas potencias europeas conquistaron y establecieron sistemas de dominación 6 en el continente americano, desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Esto implicó la desaparición de los imperios inca y azteca, la masacre de la población y la imposición de las lenguas europeas (español, inglés y portugués). Castilla y Portugal se dividieron la conquista del territorio con el Tratado de Tordesillas (1494). Una línea imaginaria al oeste de las Azores dejaba bajo influencia portuguesa la punta oriental de América del Sur: Brasil. Durante el reinado de Carlos I, la corona se involucró más directamente en la conquista. Así, Hernán Cortés conquistó el Imperio azteca de Moctezuma (hoy México), entre 1519 y 1520. Pocos años después, Francisco Pizarro conquistó el Imperio inca (hoy Perú, Ecuador y parte de Bolivia) dirigido por Atahualpa. Además, Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo por primera vez. La finalidad fue obtener metales preciosos (oro y plata) de las minas de Potosí y Zacatecas. También hubo una explotación agraria con cultivos de subsistencia más tarde con vistas a la exportación (caña de azúcar). Este comercio fue declarado monopolio de la Corona. Las críticas de los misioneros al trato que recibían los indios llevaron a las autoridades a abolir la encomienda y proteger legalmente a los indios (Leyes de Burgos y Leyes Nuevas). La realidad es que la población indígena fue mermada por epidemias de enfermedades nuevas para ellos y por la explotación. Sus tradiciones fueron borradas. El mestizaje entre blancos, indígenas y negros fue constante. Los españoles controlaban la Administración, los criollos (hijos de españoles nacidos en América) tenían el poder económico y, debajo, estaba el hombre libre, blanco o mestizo, los indígenas (indios), en teoría, libres pero en servidumbre y, en lo más bajo, el esclavo negro. 5) La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos. Los Habsburgo desarrollaron la organización política heredada de los Reyes Católicos. Apartaron a la aristocracia del poder político. Los Consejos (formados por nobles y alto clero y con carácter consultivo) asesoraban al Rey, que siempre tenía la última palabra. Castilla se convirtió en el centro del Imperio. En el resto del territorio se establecieron Virreyes (Aragón, Cataluña, Valencia, Nápoles, Sicilia e Indias) o Gobernadores (Países Bajos y Milán), elegidos. La corte se fija en Madrid en 1561, donde reside la administración del Estado. El número de funcionarios crece. El territorio se organiza de manera similar a los Reyes Católicos: Los corregidores (designados por la corona), tenían el control de las ciudades; los contadores recaudaban impuestos y, los alguaciles eran la policía de la época. Las Chancillerías y las Audiencias administraban justicia. Existía representación diplomática en las principales capitales europeas: Roma, París, Londres y Viena. 6) La España del siglo XVIII: la guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. Carlos II murió sin descendencia y nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, coronado con el título de Felipe V. Llegaban los Borbones, no sin oposición: El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa. Inglaterra y Holanda apoyaron al Archiduque Carlos de Habsburgo. Además, Felipe V representaba el modelo centralista francés y Carlos de Habsburgo, el foralista, apoyado en Aragón y Cataluña. La guerra terminó con el triunfo de Felipe V, cuando Carlos de Habsburgo heredó el Imperio alemán y se desinteresó por España. La Paz de Utrecht de 1713reconocía a Felipe V como Rey de España, pero renunció a la corona francesa. Los Países Bajos españoles y Nápoles y Cerdeña, pasaron a Austria. Saboya se anexionó Sicilia. Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca, privilegios comerciales con las Indias españolas y el asiento de negros (permiso para comerciar con esclavos en las Indias). 7 FUENTE HISTÓRICA: Explique esta estadística en el contexto de la desamortización en España. La desamortización es un proceso histórico iniciado a finales del siglo XVIII que consiste en expropiar las tierras y posesiones que se encontraban en “manos muertas” (la Iglesia Católica y las tierras comunales de los municipios) y ponerlas en el mercado. En su inicio fue una de las bazas políticas de los liberales, una de las características que marcó el paso del Antiguo Régimen al nuevo Estado liberal. El primer periodo que parece en la tabla es la “Desamortización de Godoy”: Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas El segundo periodo corresponde a las realizadas en el Trienio Liberal (1820-1823) que afrontó el problema de la deuda desamortizando las propiedades de la Inquisición, ya extinta. En su momento hubo polémica porque las tierras fueron vendidas a las clases más pudientes, no a sus arrendatarios, perjudicados porque el nuevo dueño les había subido el alquiler. La tercera línea de la tabla (la segunda más importante en número y porcentaje) corresponde a varios procesos de desamortización: la de Mendizábal (1836-1837) y la de Espartero (1841). En ambas ocurrió lo mismo: los pequeños labradores no pudieron pujar en las subastas y nobles y burgueses compraron las tierras. La desamortización de Madoz (1855) corresponde no sólo a la cuarta línea sino al resto de las líneas de la tabla propuesta, ya que estuvo en vigor hasta 1895. Significó el traspaso de tierras a nuevos propietarios y la fusión de la antigua nobleza feudal con la nueva burguesía urbana. Durante el bienio progresista, Pascual Madoz realiza una nueva desamortización que puso en venta no sólo las propiedades eclesiásticas, sino del Estado. TEXTO: Constitución de 1931 España, en uso de su soberanía y representada por la Cortes Constituyentes, decreta esta Constitución: Art. 1º.- España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los municipios. Art. 2º.- Todos los españoles son iguales ante la ley… Art. 3º.- El estado español no tiene religión oficial… Art. 4º.- El castellano es el idioma oficial de la República (...) sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Art. 11º.- Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro 8 del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo que establece el artículo 12. Art. 26º.- Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Art. 48.- La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. La enseñanza será laica.. Art. 51.- La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce mediante el Congreso de los Diputados… (Texto aprobado el 9 de diciembre de 1931) ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos). Se trata de un extracto de la Constitución Española de 1931 en la que se define las líneas generales de organización del Estado: República, soberanía popular, estado laico, unidad del estado, igualdad de los españoles y educación básica gratuita y obligatoria. 2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto). • La forma de gobierno es una República democrática de trabajadores, con soberanía nacional (art. 1 y 51) • Igualdad de los españoles ante la ley (art. 2) • Laicismo (art. 3, 26) quitando a la Iglesia incluso su influencia en el sistema educativo (art. 48) • Unidad de España sin perjuicio para las autonomías (art. 11) incluso en el idioma (art. 4) 3. Responda a la siguiente cuestión. (Puntuación máxima: 3 puntos): La Constitución de 1931 y el bienio reformista. El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la Segunda República. Se cierra así un periodo inestable vivido durante la Restauración. Atrás quedan el reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera. En junio, las elecciones dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. La Constitución, aprobada el 9 de diciembre, definía a España como una República democrática de trabajadores de toda clase organizada en un régimen de libertad y justicia. La unidad del Estado era compatible con la autonomía de municipios y regiones. La Presidencia de la República era elegible por un periodo de 6 años y el jefe de Gobierno era responsable de su gestión ante las Cortes, organizadas en una sola Cámara, el Congreso de los Diputados, que sería elegido por sufragio universal. Se aseguraba la separación de poderes y establecía un Tribunal de Garantías para asegurar que se cumpliera la Constitución. Se proclamó la igual de todos los españoles ante la ley y se recogía una amplia variedad de derechos individuales. Un tema polémico fue el carácter laicista del documento, que provocó conflictos con la Iglesia. Este era el inicio de los cinco años que duró la Segunda República. En ese periodo cabe distinguir tres etapas: Bienio reformador (1931-1933), bienio de centro derecha (1934-1935) y el gobierno del Frente Popular. La llamada República de Izquierdas ó Bienio Reformista (1931-33). Una vez aprobada la Constitución, las Cortes eligieron presidente de la República a Alcalá Zamora y se formó un gobierno presidido por Azaña. También llamado Bienio Reformador. En esta etapa se acometieron profundas reformas en diversos ámbitos: • Problema religioso: El gobierno extinguió la Compañía de Jesús y confiscó sus bienes, implantó el divorcio, anuló el presupuesto que se destinaba a la Iglesia y prohibió a los religiosos ejercer la enseñanza. • Problema militar: La Ley Azaña dio la posibilidad de retirarse a todos aquellos generales y oficiales que no quisieran jurar fidelidad a la República. Se redujo el número de cargos intermedios y se cerró la Academia de Zaragoza. Estos cambios produjeron malestar entre las tropas. En 1932 se produjo la sublevación del general Sanjurjo en Sevilla, un golpe de estado fallido. • La división regional: Se redactó el estatuto de Cataluña que se convertía en región autónoma con Gobierno propio, la Generalidad, con Macià en la presidencia. Una medida demasiado innovadora suscitó recelos entre los más conservadores. 9 • Reforma Agraria: Se intenta acabar con latifundismo y dar la tierra a los campesinos. Se expropiaron tierras indemnizando. El instituto Agrario no contó con el presupuesto suficiente. Una revuelta importante fue la provocada por grupos anarquistas en Casas Viejas, Cádiz, en protesta por la lenta implantación de la Reforma Agraria. Este episodio provocó la dimisión de Azaña y la convocatoria de nuevas elecciones Las elecciones, en 1933 llevaron al poder a la CEDA, es decir, a los radicales de Lerroux y a la derecha de Gil Robles. Comienza así lo que muchos autores dan en llamar la llamada República de derechas (1934-36) ó Bienio radical-cedista 10