EL DADO ROJO El tiempo transcurría entre suspiros. No había nada

Anuncio

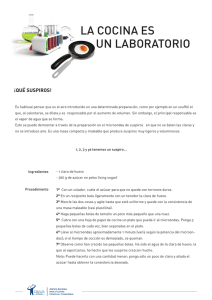

EL DADO ROJO El tiempo transcurría entre suspiros. No había nada constante. Continuamente moviéndome de aquí a allá, y lo único que permanecía eran los suspiros. Algunos eran quedos, suaves, los había incluso aliviados; pero la mayoría contenían la nota lastimera que profiere aquel al que le han arrebatado algo en contra de su voluntad. Recuerdo, y no mal, que en algún momento apareció una niña. Era pequeña y frágil, de piernas delgadas y cabellos claros y lisos que se adherían a su frente a causa del sudor. Me miraba con fijeza siempre que entablaba una partida. Se mordía el labio inferior y se recogía los mechones rebeldes tras la oreja, sin apartar ni un solo instante sus penetrantes ojos de mí. A mí no me importaba. Una partida era algo importante; más que eso, era imprescindible. Era un juego de dos jugadores infinitamente sencillo, tan sólo con una regla: tratar de adivinar un número. Yo consideraba aquella sencillez como algo lírico, maravilloso. La perfección suele vestirse de sencillez, y ahí estaba yo, con aquellas partidas, desafiando a la vida con un simple número. La mayor parte de las veces solía ganar, y obtenía a cambio los suspiros. Medía el tiempo con ellos, los comparaba con la misma delicadeza con la que un artesano compara sus obras. Y mientras tanto, ella no dejaba de observarme. Pero había ocasiones en las que mi contrincante demostraba una inusitada fortaleza y acertaba el número. En ese caso, yo le estrechaba la mano y le felicitaba, para a continuación abandonar la partida sin haber conseguido ningún suspiro. Siempre aceptaba la derrota como una alternativa al éxito, como algo implícito en la victoria. -Es ese dado rojo.- dijo ella una vez, acurrucada entre las sábanas de su cama – Siempre que lo arrojas cierran los ojos, y no los vuelven a abrir. La clave de las partidas, de todos los juegos que yo jugaba, era el pequeño dado rojo. Sus caras estaban teñidas del mismo color de la sangre, brillantes e inmaculadas, salpicadas por diminutos puntos blancos como copos de nieve sobre el vino. Continuamente se oía su traqueteo al rodar por el suelo de madera, por el mármol de una estación de tren o de un hospital, el suave “tup-tup” sobre el césped. Salía disparado de mi mano como una diminuta golondrina roja, rodando y yéndose a parar con escalofriante precisión sobre uno de sus seis lados. Entonces los ojos de mi oponente se tornaban vacíos y una llama vacilaba, titilando, en sus pupilas, y finalmente se apagaba. De sus labios entreabiertos se escapaba un sonido hueco y débil; retumbaba entre nosotros como el eco de una voz y desparecía. Un suspiro. Y poco después, otro, en otro lugar distinto, desde unos labios diferentes. Así transcurría el tiempo para mí. Ella era curiosa. Desde que había aparecido no dejaba de preguntarme y de observar el dado con un interés que más tarde se tornó obsesivo, según iba percibiendo yo. La vi demasiadas veces con la mirada prendida en el pequeño objeto, con una ansiosa ambición bullendo en sus ojos y oscuros surcos bajo ellos igual que trincheras infectas de codicia. Cada vez que repicaba el dado su cabeza se alzaba como la de un sabueso, atenta, y yo sentía sus ojos clavados en mí cuando, de nuevo, otro suspiro vibraba en el aire y se desvanecía con la misma rapidez con la que había venido. El día que no encontré el dado y sus pisadas silenciosas desaparecieron sin dejar rastro no me sorprendí. Sin poder arrebatar más respiraciones y sin suspiros con los que medir el paso del tiempo, me subí a un tren. Desfilaron ante mí millas, kilómetros y leguas, trozos de tierra, en ocasiones de agua; hasta que al final di con ella. Estaba en el último vagón de un tren que se dirigía a Londres, sentada en uno de los asientos. Una cascada de pelo ocultaba su rostro de mi mirada, pero supe que estaba observando el objeto que tenía entre sus dedos, incluso pude ver, en mi mente, la mueca fascinada impresa en sus rasgos. El dado rojo. Había más gente en aquel vagón, pero eran dos o tres personas sentadas unas lejos de las otras, como si la posibilidad de entablar contacto entre ellas les aterrorizase. La luz que entraba por los amplios cristales, sin cubrir por las cortinillas, recortaba en el aire un sinfín de motas de polvo. Tras ellos se podía ver la vaga silueta del andén y los últimos rezagados que se apresuraban en subirse al tren. De pronto, ella levantó la mirada y sonrió. Lejos de esconder el dado lo exhibió en su palma abierta y extendida hacia mí, como si estuviera ofreciéndomelo como regalo, pero ni por un instante se pasó por mi cabeza que aquella fuera su intención. Me estaba ofreciendo jugar una partida. Me senté en una butaca frente a ella. -Escoge un número.- me pidió con voz cantarina. La escruté con la mirada; su rostro infantil estaba deformado en una mueca de satisfacción y gozo infinitos. Supe que disfrutaba haciendo aquel trabajo tanto o más que yo, aquel trabajo sencillo pero tan imprescindible y absoluto. -Cuatro.- dije. Y esperé. Esperé como los autores de los suspiros esperaron a que yo arrojara el dado; esperé como ellos esperaron mientras el objeto rebotaba contra el suelo, una, dos veces, apenas un borrón escarlata; esperé como ellos lo hicieron cuando el dado vaciló sobre una arista y se bamboleó de un lado a otro, indeciso. Esperé con paciencia, hasta que el movimiento cesó y dos pequeños puntos blancos, coronados por otros tres, me miraron con inocencia desde el suelo. -Cinco.- la voz de la niña era terciopelo – Perdiste. Mi corazón se detuvo. Mis labios se separaron, y de ellos se escapó un suspiro rojo. Laura Blanco Iglesias 4º A E.S.O. I.E.S. Juan de Mairena (San Sebastián de los Reyes)