Factores que influyen en la hipertensión arterial refractaria

Anuncio

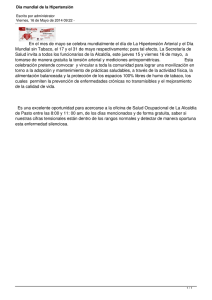

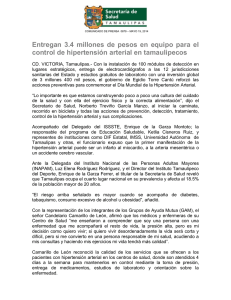

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Factores que influyen en la hipertensión arterial refractaria J. Segura de la Morena, C. Campo Sien y L. M. Ruilope Urioste Unidad de Hipertensión Arterial. Hospital 12 de Octubre. Madrid La hipertensión arterial constituye el principal motivo de consulta al médico. Aunque dicha hipertensión constituye un factor de riesgo cardiovascular de primera magnitud, numerosos ensayos clínicos controlados han mostrado que la administración de un tratamiento farmacológico reduce el riesgo de ictus, complicaciones coronarias e insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal y la progresión hacia cifras más elevadas de presión arterial. A pesar de la instauración de amplios programas de educación sanitaria, los valores de presión arterial en la mayor parte de los pacientes hipertensos tratados se mantienen por encima de los objetivos recomendados. Existen numerosas razones que pueden influir en esta falta de control. En la mayor parte de los pacientes con hipertensión arterial refractaria podemos detectar causas como un esquema terapéutico inadecuado, una falta de cumplimiento de las recomendaciones médicas por parte del paciente, incluyendo la moderación en el consumo de alcohol, la restricción de la ingesta de sal, la reducción de peso corporal y la toma del tratamiento farmacológico según el esquema prescrito. No obstante, un número no despreciable de pacientes que siguen estas recomendaciones de forma adecuada presentan cifras elevadas de presión arterial. En la presente revisión se analizan los factores que pueden influir en dicha refractariedad al tratamiento y los pasos a seguir en estos pacientes. Factors related to resistant hypertension Hypertension is the most prevalent condition for which patients seek medical care. Althought hypertension is a potent cardiovascular risk factor, controlled clinical trials have clearly shown that antihypertensive treatment reduces the risk of stroke, coronary artery disease events, congestive heart failure, renal failure and progression to higher levels of blood pressure. Despite prolonged public and physician education programs, blood pressure in the majority of treated hypertensives remains above recommended treatment goals. There are many reasons why blood pressure is not controlled to the recommended level. Most cases of resistant hypertension can be accounted for by reasons such as inadequate or inappropriate treatment regimens and patient noncompliance with treatment, including moderation of alcohol intake, salt restriction, weight reduction, and taking medication as prescribed. However, a number of compliant patients have hypertension unresponsive to appropriate medication and lifestyle modifications. This review analyses contributing factors in resistant hypertension and the management of patients. Key words: resistant hypertension, adherence, white coat hypertension, secondary hypertension. Palabras clave: hipertensión refractaria, cumplimiento, hipertensión de bata blanca, hipertensión secundaria. Segura de la Morena J, Campo Sien C, Ruilope Urioste LM. Factores que influyen en la hipertensión arterial refractaria. Hipertensión 2002;19(4):163-71. Introducción La prevalencia real de hipertensión refractaria es difícil de determinar. Los estudios publicados describen una prevalencia que oscila entre el 3 % y el 29 % observado en unidades de hipertensión1-3. Además, la existencia de diferentes proCorrespondencia: J. Segura de la Morena. Unidad de Hipertensión Arterial. Hospital 12 de Octubre. Avda. Córdoba, s/n. 28041 Madrid. Correo electrónico: [email protected] tocolos diagnósticos y terapéuticos dificulta la comparación entre los distintos estudios. El sexto informe del Joint National Committee define hipertensión refractaria como aquella situación en que los valores de presión arterial no disminuyen por debajo de 140/90 mmHg en pacientes que reciben un tratamiento antihipertensivo con tres fármacos, incluyendo un diurético, todos ellos a dosis cercanas a la máxima recomendada4. En pacientes de edad avanzada con hipertensión sistólica aislada se considera hipertensión refractaria cuando los niveles de presión arterial sistólica no disminuyen por debajo de 160 mmHg, a pesar de recibir Hipertensión 2002;19(4):163-71 163 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA un tratamiento farmacológico similar al descrito previamente4. Los factores que contribuyen en la hipertensión refractaria son numerosos y aparecen recogidos en la tabla 1. Uno o más de los factores descritos puede influir en la respuesta individual de un paciente. Una aproximación sistemática a cada paciente puede permitir la identificación adecuada de estos factores, reduciendo drásticamente la proporción de pacientes resistentes al tratamiento5. Pseudorresistencia Un requerimiento básico en cualquier evaluación de un paciente hipertenso es el uso de una metodología correcta en la medición de la preTABLA 1 Factores relacionados con la hipertensión arterial refractaria Pseudorresistencia Hipertensión clínica aislada Pseudohipertensión Fármacos antihipertensivos Dosis inadecuadas Combinaciones inapropiadas Tratamiento diurético inapropiado Sobrecarga de volumen Excesiva ingesta de sodio Intolerancia objetiva a algún fármaco (efectos secundarios) Inactivación rápida (hidralazina) Interacciones farmacológicas Antiinflamatorios no esteroideos Anticonceptivos orales Fármacos simpaticomiméticos Corticoides Cocaína Antidepresivos Descongestivos nasales Ciclosporina Eritropoyetina Otros factores asociados Obesidad-hiperinsulinemia Abuso del alcohol Síndrome de sleep-apnea Falta de adherencia al tratamiento Coste de la medicación Nivel educativo Complejidad del esquema terapéutico Dosificación inadecuada Falta de educación sanitaria del paciente Déficit de memoria, demencia Intolerancia subjetiva a algún fármaco Hipertensión secundaria Enfermedad renal parenquimatosa Estenosis de arteria renal Hiperaldosteronismo primario Enfermedad tiroidea Feocromocitoma 164 sión arterial6, 7. Es imprescindible la utilización de un esfigmomanómetro calibrado con un manguito de tamaño apropiado a las dimensiones del brazo del paciente. Las determinaciones deben realizarse en un ambiente tranquilo, tras un tiempo de reposo de 5-15 minutos, al menos 30 minutos después del consumo de estimulantes como el café o el tabaco, ya que tanto la cafeína como la nicotina pueden elevar transitoriamente las cifras de presión arterial. La pseudohipertensión se caracteriza por la existencia de unas cifras de presión arterial medidas mediante esfigmomanometría inapropiadamente elevadas en comparación con las obtenidas por determinación intraarterial. Este fenómeno es debido a una marcada afectación ateromatosa y/o hiperplasia de la capa íntima de todo el sistema arterial8, 9. Su prevalencia no es bien conocida, aunque es sabido que aumenta progresivamente con la edad y que su diagnóstico requiere un elevado índice de sospecha. La maniobra de Osler constituye una prueba sencilla de screening de pseudohipertensión. Se realiza inflando el manguito de presión arterial por encima de los valores de presión sistólica. Si en esta situación se palpa el pulso radial, la maniobra se considera positiva. La tabla 2 recoge los síntomas y signos que hacen sospechar la existencia de pseudohipertensión8-10. Por otra parte, la reacción de alerta que se produce en consulta limita el valor de las determinaciones de presión arterial que se realizan en la misma y contribuye a incrementar la prevalencia de hipertensión no controlada11. Este estudio mostró que la realización de cuatro tomas consecutivas proporciona una mejor evaluación de los pacientes hipertensos y puede ahorrar tiempo y costes en el seguimiento de la hipertensión arterial11. Otra maniobra útil en el paciente con sospecha de pseudohipertensión es el uso de aparatos de medida ultrasónicos u oscilométricos, ya que sus determinaciones se correlacionan de forma más estrecha con los valores de presión intraarTABLA 2 Síntomas y signos de sospecha de pseudohipertensión Hipertensión arterial severa sin afectación de órganos diana Síntomas de hipotensión atribuidos a la medicación antihipertensiva (mareos, astenia) en ausencia de una excesiva reducción de la presión arterial Evidencias radiológicas de calcificación de la arteria braquial Valores de presión arterial más elevados en arteria braquial que en extremidades inferiores Hipertensión sistólica aislada severa Hipertensión 2002;19(4):163-71 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA terial que los obtenidos mediante esfigmomanometría auscultatoria indirecta12-14. Entre un 20 %-50 % de los pacientes remitidos a unidades especializadas para evaluación de su hipertensión presentan unos valores normales de presión arterial15, 16. Este hecho es de gran trascendencia, ya que se trata de pacientes que no requieren terapia adicional ni otras pruebas complementarias, si su presión arterial está elevada únicamente en consulta. Además, la monitorización ambulatoria es una herramienta útil a la hora de estratificar el riesgo cardiovascular global de los pacientes con hipertensión refractaria17. Por otra parte, la automedida de la presión arterial en el propio domicilio del paciente con un dispositivo digital convenientemente calibrado aporta información de gran utilidad sobre las cifras de presión arterial que el paciente presenta en su actividad habitual18, y el médico debe apoyarse en dicha información a la hora de modificar el esquema terapéutico del paciente. Causas relacionadas con los fármacos antihipertensivos En una revisión sobre los casos de hipertensión refractaria en una unidad especializada en hipertensión arterial, Yakovlevitch y Black2 observaron que la causa más frecuente de resistencia, concretamente el 43 % de los casos, era la instauración de un esquema terapéutico inadecuado. Posteriormente, la presión arterial se controló en la mayor parte de los pacientes (74 %) tras la correspondiente adecuación de dichos esquemas terapéuticos, especialmente la utilización de diuréticos. Dichos fármacos contribuyen de forma fundamental en el control de la presión arterial mediante la regulación del fluido extracelular y el volumen sanguíneo19. Algunos fármacos antihipertensivos, en especial los antagonistas simpáticos y los vasodilatadores directos, promueven la retención de sodio y agua cuando se utilizan en ausencia de un diurético, favoreciendo el inadecuado control de la presión arterial20, 21. La mayoría de los nuevos fármacos antihipertensivos han sido diseñados para ser administrados en una dosis única diaria, ya que poseen la duración de sus efectos que abarca, o incluso supera, las 24 horas22, 23. La administración de un fármaco con un bajo índice valle: pico puede conllevar un control insuficiente de la presión arterial y una aparente resistencia al tratamiento. Asimismo, el uso de una combinación de fármacos inadecuada, bien pertenecientes al mismo grupo farmacológico, bien con similares mecanismos de acción o bien con efectos opuestos puede tener consecuencias negativas a la hora de obtener un adecuado control tensional. Por el contrario, la administración de una combinación adecuada de fármacos, con efectos sinérgicos, incluyendo el uso de combinaciones a dosis fijas, puede mejorar de forma significativa las tasas de respuesta observadas con cada fármaco por separado24-26. En algunos pacientes la imposibilidad para alcanzar un adecuado control de la presión arterial puede ser debida a la existencia de efectos secundarios característicos de cada grupo farmacológico. En estos casos es necesario reconocer la relación entre dichos efectos y el fármaco y sustituirlo por otra combinación mejor tolerada para no reducir la adherencia del paciente al tratamiento. En algunos casos el paciente dispone de gran información sobre los efectos secundarios de los fármacos. Este hecho puede reducir su objetividad a la hora de evaluar sus síntomas y la posible relación con un fármaco antihipertensivo. En dicha situación es imprescindible la realización de una historia clínica exhaustiva sobre la administración previa de fármacos del mismo grupo, dosis, síntomas aparecidos y momento de aparición. En algunas ocasiones la reintroducción a dosis bajas de un fármaco descartado previamente puede ser de utilidad. Interacciones farmacológicas Antiinflamatorios no esteroideos Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) producen una retención de sodio, aumentan la respuesta vasoconstrictora de las hormonas presoras, antagonizan el efecto de otros fármacos antihipertensivos27 y, además, pueden interferir con el control de la presión arterial28, 29. Puesto que la prevalencia de patología articular crónica es muy elevada en población de edad avanzada, deben tenerse en cuenta estas interacciones a la hora de prescribir un tratamiento antiinflamatorio en un paciente con hipertensión arterial. Dos metaanálisis han demostrado que la administración de AINE se acompaña de una elevación de la presión arterial media de 4-5 mmHg30, 31. Recientemente, la introducción de un nuevo grupo de fármacos antiinflamatorios, los inhibidores de la ciclooxigenasa-2, ha reactivado el debate sobre los efectos de dichos fármacos sobre la presión arterial32. Son aún necesarios nuevos estudios prospectivos para comparar las diferencias existentes entre los componentes de esta nueva familia de fármacos. Anticonceptivos orales La prevalencia de hipertensión arterial en mujeres que toman anticonceptivos orales casi triplica la observada en mujeres que no siguen dicho trata- Hipertensión 2002;19(4):163-71 165 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA miento33. Dicha hipertensión es especialmente frecuente en mujeres obesas y fumadoras que reciben dichos fármacos durante un prolongado período de tiempo. No obstante, los valores de presión arterial suelen normalizarse en la mayor parte de los casos tras la suspensión de dicha medicación. Drogas El consumo de cocaína debe formar parte del diagnóstico diferencial de todo paciente que acude a un servicio de urgencias con un problema relacionado con la hipertensión arterial34. El uso crónico de cocaína puede ocasionar lesiones de órganos diana similares a las observadas en pacientes hipertensos no tratados, posiblemente debido a la frecuencia e intermitencia de las elevaciones agudas de presión arterial 35, 36 . La interacción de la cocaína con los receptores betaadrenérgicos puede conllevar la elevación paradójica de la presión arterial, así como una vasoconstricción coronaria secundaria a un efecto exagerado de las catecolaminas sobre los receptores alfaadrenérgicos no bloqueados37. La toxicidad aguda por anfetaminas es similar a la observada con la cocaína, aunque de duración más prolongada. Aminas simpaticomiméticas Diferentes aerosoles nasales, descongestivos orales y supresores del apetito contienen fármacos vasoactivos como la fenilpropanolamina, efedrina, pseudoefedrina y oximetazolina que, utilizados de forma prolongada, pueden inducir elevaciones de la presión arterial o interferir con los efectos del tratamiento antihipertensivo10, 38. A la hora de realizar la historia clínica debe interrogarse expresamente sobre la toma de dichos productos, ya que raramente el paciente los cita de forma espontánea al indagar sobre su tratamiento farmacológico. Los efectos de dichas aminas simpaticomiméticas son el resultado de la actividad agonista alfaadrenérgica, tanto por estimulación directa de los receptores alfa como por facilitar de forma indirecta la liberación de noradrenalina procedente de los depósitos neuronales38. Antidepresivos tricíclicos Los antidepresivos tricíclicos antagonizan los efectos antihipertensivos de los fármacos bloqueantes adrenérgicos como la guanetidina, clonidina y metildopa39. Estos efectos eran más evidentes con los antidepresivos más antiguos. La aparición de una nueva generación de tricíclicos ha reducido en gran parte este efecto negativo sobre los niveles de presión arterial39. Ciclosporina 166 La hipertensión arterial es un efecto secundario reconocido del tratamiento con ciclosporina en el 50 %-70 % de pacientes sometidos a un trasplante renal, hepático o cardíaco. En estos pacientes se produce un aumento de la vasoconstricción renal y un descenso de la excreción urinaria de sodio y agua, estableciéndose una hipertensión arterial dependiente de volumen40, 41. Puesto que el tratamiento con ciclosporina se mantiene en el tiempo, el manejo de la presión arterial de estos pacientes puede requerir el uso de fármacos antihipertensivos. Los antagonistas del calcio, diuréticos, e incluso los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina han demostrado ser eficaces en este tipo de hipertensión arterial42. No obstante, la aparición de nuevos fármacos inmunosupresores, como el tacrolimus, ha disminuido esta prevalencia de hipertensión en pacientes trasplantados 41, mejorando su perfil de riesgo cardiovascular. Corticoides La actividad mineralocorticoide de los corticoides favorece la retención de sal y agua y una elevación de las cifras de presión arterial volumen dependiente43. En los últimos años la progresiva suspensión de la toma de esteroides en pacientes trasplantados se acompaña de una disminución en la incidencia de hipertensión arterial en estos pacientes44. Eritropoyetina La eritropoyetina recombinante humana incrementa las cifras de presión arterial en un tercio de los pacientes que reciben dicho fármaco como tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal terminal45. Dicha elevación de la presión arterial es debida a un aumento de las resistencias periféricas, relacionado en parte con los efectos vasculares directos de la eritropoyetina. En cualquier caso es un efecto que responde a la reducción de dosis de eritropoyetina, aunque en algunos pacientes es precisa la suspensión total. Sobrecarga de volumen La causa más frecuente de hipertensión refractaria es la sobrecarga de volumen. En estos casos, una excesiva ingesta de sodio eleva los niveles de presión arterial y puede contribuir en la refractariedad al tratamiento de estos pacientes19, 46. Con la única excepción de los antagonistas del calcio, el resto de fármacos antihipertensivos muestran una mayor eficacia cuando el paciente sigue una dieta pobre en sodio47, 48. Asimismo, el tratamiento con vasodilatadores directos (minoxidil, hidralazina) o bloqueantes adrenérgicos (alfa o betabloqueantes) puede fa- Hipertensión 2002;19(4):163-71 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA vorecer una expansión de volumen y una resistencia a dicho tratamiento (pseudorresistencia). El control del volumen intravascular con una restricción apropiada de la ingesta de sodio y la administración de una dosis adecuada de diurético suele acompañarse de una mejora de los niveles de presión arterial19-21, 47. Cualquier paciente sometido a una triple terapia antihipertensiva debe incluir en su esquema terapéutico un diurético. No obstante, existen circunstancias en las que la elección de un diurético puede ser inapropiada. En pacientes con función renal normal la administración de una dosis única diaria de un diurético de asa de acción corta puede ser insuficiente. Asimismo, la administración de un diurético tiazídico de efecto prolongado puede conllevar una natriuresis y diuresis inadecuada en pacientes con insuficiencia renal (definida como creatinina plasmática por encima de 2,5 mg/dl). Cuando se sospecha una sobrecarga de volumen, la determinación de la excreción urinaria de sodio durante 24 horas puede ser insuficiente para valorar la ingesta de sodio por parte del paciente20. La cuantificación del volumen plasmático total puede aportar información fiable sobre el grado de sobrecarga de volumen y servir de guía a la hora de prescribir un diurético. Si no se dispone de los medios para realizar esta cuantificación puede ensayarse de forma empírica el aumento de dosis de diuréticos y valorar la respuesta al fármaco2, 49. En algunos pacientes, especialmente aquellos con insuficiencia renal, el uso combinado de diuréticos tiazídicos y diuréticos de asa puede mejorar su respuesta antihipertensiva20. presión arterial, con una variabilidad más marcada de dichos valores53, 54. Esta elevación de la presión arterial ha sido demostrada también mediante monitorización ambulatoria, y se ha observado que se acompaña de un incremento de la masa ventricular izquierda54. Asimismo se ha descrito que en los pacientes con hipertensión arterial severa, el consumo de tabaco es un factor de riesgo independiente para el deterioro progresivo de la función renal55. Por otra parte, se ha observado que la eficacia antihipertensiva de algunos fármacos, en concreto los betabloqueantes, se reduce en pacientes fumadores56. Otros factores asociados Síndrome de sleep-apnea Ingesta excesiva de alcohol Debe considerarse este cuadro en todo paciente con hipertensión refractaria que presente obesidad, somnolencia frecuente y episodios de apnea durante el sueño62, 63. Se ha observado que la presencia de un síndrome de sleep-apnea marcado contribuye claramente a la refractariedad al tratamiento antihipertensivo64, 65. La monitorización ambulatoria de la presión arterial muestra que estos pacientes no presentan la caída circadiana nocturna de la presión arterial y que este hecho se relaciona con los episodios de apnea e hipoxia secundaria que se producen durante la noche66. Un diagnóstico y abordaje apropiados de esta patología puede mejorar los patrones diurnos y nocturnos de la presión arterial67 y reducir las elevadas tasas de mortalidad cardiovascular registradas en este tipo de pacientes68. La ingesta excesiva de alcohol es una causa común de hipertensión arterial reversible que debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial de un paciente con hipertensión refractaria. Numerosos estudios han mostrado la existencia de una asociación significativa entre los niveles de presión arterial y el consumo de alcohol50, 51. Debe recomendarse una reducción de dicho consumo a una dosis máxima de 30 ml de etanol al día52. Esta limitación debe extremarse en pacientes, tanto hombres como mujeres, de constitución delgada4. Consumo de tabaco El consumo de tabaco se acompaña de una elevación transitoria de los niveles de presión arterial. La duración de dicha elevación depende del número de cigarrillos consumidos al día. Los grandes fumadores (≥ 20 cigarrillos/día) presentan una elevación persistente de las cifras de Obesidad e hiperinsulinemia La obesidad y la hiperinsulinemia contribuyen en la patogenia de la hipertensión arterial57, 58. Ambas limitan la eficacia de los fármacos antihipertensivos y pueden contribuir a la existencia de una hipertensión refractaria 59. Se ha valorado la hipótesis de que la hiperinsulinemia presente en los hipertensos obesos favorece la elevación de la presión arterial favoreciendo la retención de sodio y/o a través de la estimulación del sistema nervioso simpático60. Por otra parte, los obesos con hipertensión refractaria muestran un mayor grado de resistencia a la insulina, una obesidad central más marcada y una hipertrofia de las fibras del músculo esquelético en comparación con los hipertensos bien controlados. Se ha hipotetizado que el aumento de las resistencias vasculares observadas en los obesos con hipertensión refractaria podría estar relacionada con una hipertrofia de la célula muscular lisa de los vasos de resistencia61. Falta de adherencia al tratamiento farmacológico Hipertensión 2002;19(4):163-71 167 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA La falta de adherencia al tratamiento antihipertensivo es uno de los principales determinantes del exceso de morbilidad y mortalidad observado en los pacientes hipertensos y debe ser tenida en cuenta en todo paciente con hipertensión refractaria. Dicha falta de adherencia al tratamiento y/o a las recomendaciones no farmacológicas (dieta, ejercicio, estilo de vida) está presente en un 50 % de los pacientes, incluso en aquellos incluidos en ensayos clínicos69, 70. Se han realizado numerosos estudios sobre coste farmacéutico, falta de educación sanitaria, complejidad de los esquemas terapéuticos, dosis más convenientes, déficits cognitivos y demencia a la hora de analizar los motivos de falta de adherencia4, 71. No obstante, el interrogatorio directo al paciente sobre la toma correcta de la medicación sigue siendo la medida más práctica para confirmar la escasa adherencia a dicho tratamiento. En estos casos la toma de la medicación prescrita bajo supervisión por personal sanitario suele acompañarse de una marcada reducción de las cifras de presión arterial72, si bien esta medida no suele realizarse de forma habitual. Asimismo, el uso de dispositivos electrónicos para monitorizar de forma objetiva el cumplimiento terapéutico ha contribuido a conocer las pautas de comportamiento de los pacientes y a instaurar medidas de control más adecuadas73. La adherencia al tratamiento puede mejorarse estableciendo con el paciente unos objetivos a corto plazo de control de los distintos factores de riesgo a considerar: reducción de peso, ingesta de sal, consumo de alcohol y tabaco, ejercicio físico y toma de medicación en dosis única diaria. Los equipos de Atención Primaria deben intensificar sus esfuerzos en este sentido, obteniendo resultados similares a los descritos por Yakovlevitch, que describe sólo un 10 % de falta de adherencia entre los pacientes hipertensos resistentes remitidos a su centro para estudio de su hipertensión2. En este sentido, el papel del personal de enfermería en los programas de apoyo y educación de los pacientes hipertensos es de una importancia capital74. Causas secundarias de hipertensión arterial La hipertensión arterial secundaria aparece en un porcentaje significativo de pacientes refractarios, especialmente entre aquellos remitidos a centros especializados para estudio49, 75. La refractariedad al tratamiento en un paciente que cumple la pauta prescrita puede ser un signo indicativo de una hipertensión secundaria que ha pasado inadvertida. En estos casos, la estenosis de arteria renal y el hiperaldosteronismo primario son las causas más importantes de hi168 TABLA 3 Síntomas y signos indicativos de hipertensión secundaria Enfermedad parenquimatosa renal Elevación de la creatinina plasmática (>1,3 mg/dl en varones, >1,1 mg/dl en mujeres) Edema pedio o periorbitario Sedimento urinario patológico: proteinuria, hematuria, cilindros celulares Disminución del tamaño de la silueta renal Enfermedad vascular renal Hipertensión de aparición brusca, antes de los 30 años o después de los 50 Hipertensión grado 3 Fracaso renal agudo tras la toma de IECA Soplo abdominal o soplo epigástrico continuo Hipertensión de aparición reciente en paciente de edad avanzada con enfermedad vascular difusa Asimetría en el tamaño renal Feocromocitoma Crisis paroxísticas Cefalea, palpitaciones, sudación profusa Gran variabilidad de las cifras de presión arterial Hipertensión grado 3 Respuesta hipertensiva a fármacos antihipertensivos o anestésicos Masa abdominal Síndrome de Cushing Obesidad troncular, cara de luna llena, hirsutismo Estrías cutáneas Debilidad muscular Trastornos emocionales Intolerancia hidrocarbonada Amenorrea, disminución de la libido Fracturas óseas espontáneas Hiperaldosteronismo primario Hipopotasemia espontánea o provocada Calambres musculares, debilidad Poliuria, ocasionalmente polidipsia Coartación de aorta Disminución de los pulsos femorales Gradiente de presión entre brazos y piernas Soplo sistólico Soplos continuos sobre arterias intercostales Muescas costales en la radiografía de tórax Patología tiroidea Aumento nodular o difuso de la glándula Hipertiroidismo Ansiedad, temblor, trastornos del sueño Pérdida de peso Debilidad de grupos musculares proximales Amenorrea Disnea, palpitaciones, taquicardia Presión de pulso elevada Hipotiroidismo Letargia, depresión, estreñimiento Intolerancia al frío Síndrome del túnel del carpo Aumento de peso Ronquera, afonía Enfermedad de Parkinson IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina. Hipertensión 2002;19(4):163-71 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA pertensión arterial secundaria, especialmente en pacientes de edad avanzada2, 76, 77. La hipertensión secundaria a un feocromocitoma suele presentar una respuesta pobre al tratamiento o, paradójicamente, acompañarse de un aumento de los niveles de presión arterial tras la introducción de medicación78. Otra causa de incidencia creciente entre la población de edad avanzada es el hipotiroidismo, fácilmente detectable analíticamente tras la sospecha clínica76. Otras causas de hipertensión secundaria a tener en cuenta son la enfermedad parenquimatosa renal, el síndrome de Cushing y la coartación de aorta79-81. La tabla 3 recoge los síntomas y signos asociados frecuentemente a las diferentes causas de hipertensión secundaria, que pueden orientarnos hacia la realización de las pruebas diagnósticas necesarias en cada caso. Manejo del paciente con hipertensión refractaria A modo de ejemplo y conclusión final, la figura 1 recoge un algoritmo que puede ser de utilidad en el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con hipertensión arterial refractaria 82. Queda patente que el manejo adecuado del paciente con hipertensión refractaria pasa necesariamente por una cuidadosa historia clínica que recoja sus antecedentes sobre medicaciones previas, dosificaciones, tiempo de administración, efectos secundarios, valores de presión arterial en la consulta y en el domicilio, uso asociado de otros fármacos (AINE, anticonceptivos orales, simpaticomiméticos, corticoides, antidepresivos, ciclosporina, eritropoyetina), hábitos de vida, consumo de tóxicos, nivel educativo y síntomas atribuibles a otras patologías. Asimismo, la exploración física debe ser especialmente detallada para detectar signos asociados a etiologías de hipertensión secundaria. La puesta en práctica de estas medidas suele desvelar en la mayor parte de los La pauta de tratamiento, ¿es adecuada y bien tolerada? Sí No ¿Existen posibles interacciones farmacológicas? Sí No El paciente ¿es buen cumplidor del tratamiento? Sí No ¿Existen situaciones asociadas como ingesta elevada de sodio o consumo de alcohol? Sí No ¿Existe hipertensión clínica aislada o pseudohipertensión? No Sí ¿Se ha descartado la sobrecarga de volumen? No Sí ¿Se ha descartado hipertensión arterial secudaria? Sí No Modificación empírica de la pauta de tratamiento Presión arterial controlada Fig. 1. Algoritmo para el manejo diagnóstico y terapéutico de un paciente con hipertensión refractaria. No Hipertensión 2002;19(4):163-71 Sí 169 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA casos el motivo de la refractariedad al tratamiento5. Bibliografía 1. Alderman MH, Budner N, Cohen H, Lamport B, Ooi WL. Prevalence of drug resistant hypertension. Hypertension 1988;11(3 Pt 2):II71-5. 2. Yakovlevitch M, Black HR. Resistant hypertension in a tertiary care clinic. Arch Intern Med 1991;151:1786-92. 3. Swales JD, Bing RF, Heagerty A, Pohl JE, Russell GI, Thuroton H. Treatment of refractory hypertension. Lancet 1982;1:894-6. 4. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The Sixth Report. Arch Intern Med 1997;157:2413-46. 5. Vidt DG. Contributing factors in resistant hypertension. Truly refractory disease is rarely found in a properly conducted workup. Postgrad Med 2000;107:57-60, 63-4, 678, 70. 6. Prisant LM, Alpert BS, Robbins CB, Berson AS, Hayes M, Cohen ML, et al. American National Standard for nonautomated sphygmomanometers. Summary report. Am J Hypertens 1995;8:210-3. 7. Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, et al. Human blood pressure determination by sphygmomanometer. Circulation 1993;88:2460-70. 8. Zuschke CA, Pettyjohn FS. Pseudohypertension. South Med J 1995;88:1185-90. 9. Messerli FH. Osler’s maneuver, pseudohypertension, and true hypertension in the elderly. Am J Med 1986;30:906-10. 10. Messerli FH, Ventura HO, Amodeo C. Osler’s maneuver and pseudohypertension. N Engl J Med 1985;312:1548-51. 11. Guerrero L, Campo C, Segura J, Fernández ML, Vallejo OG, Casal MC, et al. ¿Cuántas determinaciones de presión arterial son necesarias en consulta para una evaluación adecuada del control de presión arterial? (Abstract). Hipertensión 2001;18:82. 12. Gandhi S, Santiesteban H. Resistant hypertension. Suggestions for dealing with the problem. Postgrad Med 1996; 100:97-102. 13. Hla KM, Vokaty KA, Feussner JR. Overestimation of diastolic blood pressure in the elderly. Magnitude of the problem and a potential solution. J Am Geriatr Soc 1985;33:659-63. 14. Hla KM, Feussner JR. Screening for pseudohypertension. A quantitative, non-invasive approach. Arch Intern Med 1988; 148:673-6. 15. Brown MA, Buddle ML, Martin A. Is resistant hypertension really resistant? Am J Hypertens 2001;14:1263-9. 16. Veglio F, Rabbia F, Riva P, Martini G, Genova GC, Milan A, et al. Ambulatory blood pressure monitoring and clinical characteristics of the true and white-coat resistant hypertension. Clin Exp Hypertens 2001;23:203-11. 17. Redón J, Campo C, Narciso ML, Rodicio JL, Pascual JM, Ruilope LM. Prognostic value of ambulatory blood pressure monitoring in refractory hypertension: a prospective study. Hypertension 1998;31:712-8. 18. Pickering T, for the American Society of Hypertension Ad Hoc Panel. Recommendations for the use of home (self) and ambulatory blood pressure monitoring. Am J Hypertens 1996;9:1-11. 19. Dustan HP, Tarazi RC, Bravo EL. Dependence of arterial pressure on intravascular volume in treated hypertensive patients. N Engl J Med 1972;286:861-6. 20. Gifford RW Jr, Tarazi RC. Resistant hypertension: diagnosis and management. Ann Intern Med 1978;88:661-5. 21. Finnerty FA Jr, Davidov M, Mroczek WJ, Gavrilovich L. Influence of extracelular fluid volume on response to antihypertensive drugs. Circ Res 1970;27:71-82. 22. Meredith PA, Elliott HL. Concentration-effect relationships and implications for trough-to-peak ratio. Am J Hypertens 1996;9:66S-70S. 23. Menard J, Bellet M, Brunner HR. Clinical development of antihypertensive drugs: Can we perform better? En: Laragh JH, Brenner HR editores. Hypertension: Pathophysiology, Diag- 170 nosis and Management. New York: Raven; 1990. p. 2331-50. 24. Frishman WH, Bryzinski BS, Coulson LR, De Quattro VL, Vlachakis ND, Mroczek WJ, et al. A multifactorial trial design to assess combination therapy in hypertension. Treatment with bisoprolol and hydrochlorothiazide. Arch Intern Med 1994;154:1461-8. Erratum appears in Arch Intern Med 1995;155:709. 25. Epstein M, Bakris G. Newer approaches to antihypertensive therapy. Use of fixed-dose combination therapy. Arch Intern Med 1996;156:1969-78. 26. Gradman AH, Cutler NR, Davis PJ, Robbins JA, Weiss RJ, Wood BC. Combined enalapril and felodipine extended release (ER) for systemic hypertension. Enalapril-Felodipine ER Factorial Study Group. Am J Cardiol 1997;79:431-5. 27. MacFarlane LL, Orak DJ, Simpson WM. NSAIDs, antihypertensive agents and loss of blood pressure control. Am Fam Physician 1995;51:849-56. 28. Radack KL, Deck CC, Bloomfield SS. Ibuprofen interferes with the efficacy of antihypertensive drugs. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of ibuprofen compared with acetaminophen. Ann Intern Med 1987;107:628-35. 29. Brook RD, Kramer MB, Blaxall BC, Bisognano JD. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich) 2000;2:319-23. 30. Pope JE, Anderson JJ, Felson DT. A meta-analysis of the effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on blood pressure. Arch Intern Med 1993;153:477-84. 31. Johnson AG, Nguyen TV, Day RO. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis. Ann Intern Med 1994;121:289-300. 32. Whelton A, Fort JG, Puma JA, Normandin D, Bello AE, Verburg KM, SUCCESS VI Study Group. Cyclooxygenase-2specific inhibitors and cardiorenal function: a randomised, controlled trial of celecoxib and rofecoxib in older hypertensive osteoarthritis patients. Am J Ther 2001;8:85-95. Erratum appears in Am J Ther 2001;8:220. 33. Woods JW. Oral contraceptives and hypertension. Hypertension 1988;11 (3 Pt 2):II11-5. 34. Brecklin CS, Gopaniuk-Folga A, Kravetz T.Chronic cocaine abuse causes acute but not chronic hypertension. [Abstract] J Am Soc Nephrol 1996;7:1547. 35. Brecklin CS, Bauman JL. Cardiovascular effects of cocaine: focus on hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich) 1999;1:212-7. 36. Brecklin CS, Gopaniuk-Folga A, Kravetz T, Sabah S, Singh A, Arruda JA, et al. Prevalence of hypertension in chronic cocaine users. Am J Hypertens 1998;11 (11 Pt 1):1279-83. 37. Lange RA, Cigarroa RG, Flores ED, McBride W, Kim AS, Wells PJ, et al. Potentiation of cocaine-induced coronary vasoconstriction by beta-adrenergic blockade. Ann Intern Med 1990;112:897-903. 38. Bravo EL. Phenylpropanolamine and other over-the-counter vasoactive compounds. Hypertension 1988;11:II7-II10. 39. Feighner JP. Mechanism of action of antidepressant medications. J Clin Psychiatry 1999;60 (Suppl 4):4-11. 40. Textor SC, Taler SJ, Canzanello VJ, et al. Cyclosporine, blood pressure and atherosclerosis. Cardiol Rev 1997;5: 141-51. 41. Koomans HA, Ligtenberg G. Mechanisms and consequences of arterial hypertension after renal transplantation. Transplantation 2001;72 (6 Suppl):S9-12. 42. Schwenger V, Zeier M, Ritz E. Hypertension after renal transplantation. Curr Hypertens Rep 2001;3:434-9. 43. Taler SJ, Textor SC, Canzanello VJ, Schwartz L, Porayko M, Wiesner RH, et al. Role of steroid dose in hypertension early after liver transplantation with tacrolimus (FK506) and cyclosporine. Transplantation 1996;62:1588-92. 44. Stegall MD, Everson GT, Schroter G, Karrer F, Bilir B, Sternberg T, et al. Prednisone withdrawal late after adult liver transplantation reduces diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia without causing graft loss. Hepatology 1997;25:173-7. 45. Sunder-Plassmann G, Horl WH. Effect of erythropoietin on cardiovascular diseases. Am J Kidney Dis 2001;38 (4 Suppl 1): S20-S5. Hipertensión 2002;19(4):163-71 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. SEGURA DE LA MORENA J, ET AL. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA 46. Tarazi RC, Dustan HP, Frohlich ED, Gifford RV Jr, Hoffman GC. Plasma volume and chronic hypertension. Relationship to arterial pressure levels in different hypertensive diseases. Arch Intern Med 1970;125:835-42. 47. Frohlich ED. Classification of resistant hypertension. Hypertension 1988;11:II67-70. 48. Nicholson JP, Resnick LM, Laragh JH. The antihypertensive effect of verapamil at extremes of dietary sodium intake. Ann Intern Med 1987;107:329-34. 49. Setaro JF, Black HR. Refractory hypertension. N Engl J Med 1992;327:543-7. 50. MacMahon S. Alcohol consumption and hypertension. Hypertension 1987;9:111-21. 51. Rakic V, Puddey IB, Burke V, Dimmitt SB, Beilin LJ. Influence of pattern of alcohol intake on blood pressure in regular drinkers: a controlled trial. J Hypertens 1998;16:165-74. 52. Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R. Regular alcohol use raises blood pressure in treated hypertensive subjects. A randomized controlled trial. Lancet 1987;1:647-51. 53. Groppelli A, Giorgi DM, Omboni S, et al. Persistent blood pressure increase induced by heavy smoking. J Hypertens 1992;10:495-9. 54. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C, Ciucci A, Zampi I, Battistelli M, et al. Cigarette smoking, ambulatory blood pressure and cardiac hypertrophy in essential hypertension. J Hypertens 1995;13:1209-15. 55. Regalado M, Yang S, Wesson DE. Cigarette smoking is associated with augmented progression of renal insufficiency in severe essential hypertension. Am J Kidney Dis 2000;35:687-94. 56. Materson BJ, Reda D, Freis ED, Henderson WG. Cigarette smoking interferes with treatment of hypertension. Arch Intern Med 1988;148:2116-9. 57. Landsberg L. Hyperinsulinemia: possible role in obesity-induced hypertension. Hypertension 1992;19 (1 Suppl):I61-6. 58. Imazu M, Yamamoto H, Toyofuku M, Sumii K, Okubo M, Egusa G, et al. Hyperinsulinemia for the development of hypertension: data from the Hawaii-Los Angeles-Hiroshima Study. Hypertens Res 2001;24:531-6. 59. Modan M, Almog S, Fuchs Z, Chetrit A, Lusky A, Halkin H. Obesity, glucose intolerance, hyperinsulinemia, and response to antihypertensive drugs. Hypertension 1991; 17:565-73. 60. Brands MW, Hall JE, Van Vliet BN, Alonso-Galicia M, Herrera GA, Zappe D. Obesity and hypertension: roles of hyperinsulinemia, sympathetic nervous system and intrarrenal mechanisms. J Nutr 1995;125 (6 Suppl):1725S-1731S. 61. Isaksson H, Cederholm T, Jansson E, Nygren A, Ostergren J. Therapy-resistant hypertension associated with central obesity, insulin resistance, and large muscle fibre area. Blood Press 1993;2:46-52. 62. Richert A, Ansarin K, Baran AS. Sleep apnea and hypertension: pathophysiologic mechanisms. Semin Nephrol 2002;22:71-7. 63. Logan AG, Perlikowski SM, Mente A, Tisler A, Tkacova R, 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Niroumand M, et al. High prevalence of unrecognized sleep apnea in drug-resistant hypertension. J Hypertens 2001; 19:2271-7. Lavie P, Hoffstein V. Sleep apnea syndrome: a possible contributing factor to resistant. Sleep 2001;24:721-5. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet JM, Redline S, et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. JAMA 2000;283:1829-36. Levinson PD, Millman RP. Causes and consequences of blood pressure alterations in obstructive sleep apnea. Arch Intern Med 1991;151:455-62. Silverberg DS, Oksenberg A, Iaina A. Sleep related breathing disorders are common contributing factors to the production of essential hypertension but are neglected, underdiagnosed and undertreated. Am J Hypertens 1997;10 (12 Pt 1):1319-25. He J, Kryger MH, Zorick FJ, Conway W, Roth T. Mortality and apnea index in obstructive sleep apnea. Experience in 385 male patients. Chest 1988;94:9-14. Klein LE. Compliance and blood pressure control. Hypertension 1988;11 (3 Pt 2):II61-4. Sackett DL, Haynes RB, Gibson ES, Hackett BC, Taylor DW, Roberts RS, et al. Randomised clinical trial of strategies for improving medication compliance in primary hypertension. Lancet 1975;1:1205-7. Hill MN, Bone LR, Butz AM. Enhancing the role of community-health workers in research. Image J Nurs Sch 1996;28:221-6. Cronin CC, Higgins TM, Murphy MB, Ferriss IB. Supervised drug administration in patients with refractory hypertension unmasking noncompliance. Postgrad Med 1997;73:239-40. Burnier M, Schneider MP, Chiolero A, Stubi CL, Brunner HR. Electronic compliance monitoring in resistant hypertension: the basis for rational therapeutic decisions. J Hypertens 2001;19:335-41. Aminoff UB, Kjellgren KI. The nurse-a resource in hypertension care. J Adv Nurs 2001;35:582-9. Isaksson H, Danielsson M, Rosenhamer G, Konarski-Svensson JC, Ostergren J. Characteristics of patients resistan to antihypertensive drug therapy. J Intern Med 1991;229:421-6. Anderson GH Jr, Blakeman N, Streeten DH. The effect of age on prevalence of secondary forms of hypertension in 4429 consecutively referred patients. J Hypertens 1994;12:609-15. Bravo EL, Tarazi RC, Dustan HP, Fouad FM, Textor SC, Gifford RW, et al. The changing clinical spectrum of primary aldosteronism. Am J Med 1983;74:641-51. Sheps SG. Pheochromocytoma: Evaluation. En: Izzo JL Jr, Black HR editores. Hypertension Primer. Dallas: American Heart Association; 1993: p. 268-70. National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) Working Group: 1995 Update of the Working Group Reports on Chronic Renal Failure and Renovascular Hypertension. Arch Intern Med 1996;156:1938-47. Rocchini AP. Coarctation of the aorta. En: Izzo JL Jr, Black HR editores. Hypertension Primer. Dallas: American Heart Hipertensión 2002;19(4):163-71 171