jeniffer cancines - Biblioteca de Ciencias de la Salud

Anuncio

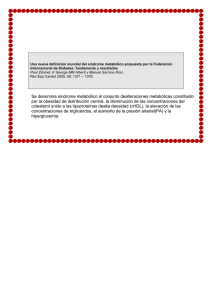

JENIFFER CANCINES MARIÁNGELES MARCHÁN CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA JOSÉ RAFAEL PÉREZ ANA CRISTINA RIERA FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008 BARQUISIMETO, JULIO 2008 JENIFFER CANCINES MARIÁNGELES MARCHÁN CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA JOSÉ RAFAEL PÉREZ ANA CRISTINA RIERA FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008 BARQUISIMETO, JULIO 2008 UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008 AUTORES: JENIFFER CANCINES MARIÁNGELES MARCHÁN CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA JOSÉ RAFAEL PÉREZ ANA CRISTINA RIERA ASESOR: DRA. EDITH LUZ HERRERA TUTORES: DRA. MAYRA GUERRERO DRA. EDITH LUZ HERRERA FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008 _______________________ TUTOR Y ASESOR DRA. EDITH LUZ HERRERA _________________________ TUTOR ESPECIALIZADO DRA. MAYRA GUERRERO FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008 POR: JENIFFER CANCINES, MARIÁNGELES MARCHÁN, CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA, JOSÉ RAFAEL PÉREZ, ANA CRISTINA RIERA. _______________________ TUTOR Y ASESOR DRA. EDITH LUZ HERRERA _________________________ TUTOR ESPECIALIZADO DRA. MAYRA GUERRERO _______________________ JURADO _______________________ JURADO AGRADECIMIENTOS A nuestros padres y familiares por el apoyo espiritual, moral y económico que nos brindaron en todo momento. Nuestro agradecimiento muy especial a la Dra. Edith Luz Herrera quien fungió como asesora y tutora, gracias por su apoyo académico y personal, al integrarse en nuestro equipo de trabajo. Mención especial a la Dra. Mayra Guerrero, quien como tutora especializada contribuyó de manera importante con el aporte de las bases teóricas utilizadas en nuestra tesis. Al personal del laboratorio perteneciente a los Ambulatorios Urbano tipo II Laura Labellarte y Cerro Gordo por su asesoramiento en la metodología utilizada y su ayuda en la toma y procesamiento de las muestras, especialmente a las señoras: Belinda Acevedo, Josefa Pérez y Juana Pérez A todo el personal de enfermería de los Ambulatorios Urbanos tipo II “Laura Labellarte” y “Cerro Gordo” quienes siempre tuvieron palabras de ánimo, aportaron soluciones y brindaron su ayuda en la realización de nuestro estudio, especialmente a las señoras: Leyda Linarez, Marisol Pastran, Carmen Perdomo, Lisbeth Peraza, Alida Montoya. Al personal obrero del Ambulatorio Laura Labellarte y Ambulatorio Urbano tipo II Cerro Gordo. Especialmente a las señoras Dilia Rodríguez, Lucia Silva, Nayilde Ramos, Justina Uranga, quienes estuvieron preocupadas en la elaboración de nuestra tesis y siempre pudimos contar con su colaboración. A las Doctoras Carmen García y Magaly Escalante coordinadoras de los Ambulatorios Urbanos tipo II “Cerro Gordo” y “Laura Labellarte” respectivamente, quienes aceptaron la realización de este estudio en dichas instituciones y facilitaron algunos insumos utilizados en nuestro trabajo. Agradecimiento especial a la Dra. Rossi D` Apollo quien colaboró en un momento crítico con la supervisión del análisis de los resultados obtenidos en nuestro trabajo. A la Sra. Marielis Mavarez, por brindarnos su especial apoyo y colaboración a lo largo de la realización de nuestra tesis. Al Dr. Edgar Soto, por el interés y motivación brindados, incentivándonos a la excelencia en la realización de este trabajo. FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008 POR: JENIFFER CANCINES, MARIÁNGELES MARCHÁN, CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA, JOSÉ RAFAEL PÉREZ, ANA CRISTINA RIERA. RESUMEN El Síndrome Metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas, constituido por obesidad central, disminución del HDL colesterol, hipertrigliceridemia, aumento de la presión arterial e hiperglicemia, hoy en día es un grave e importante problema de salud pública. Por tal motivo se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, para determinar la Frecuencia de Síndrome Metabólico y algunos factores de riesgo para desarrollarlo, en pacientes mayores de 20 años que acuden a la consulta de Medicina Interna del Ambulatorio Urbano tipo II ”Laura Labellarte” durante MarzoJulio 2008. Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico accidental, tomando una muestra de 92 pacientes en quienes se determinó, circunferencia abdominal, elevación de: triglicéridos, glicemia en ayunas, tensión arterial y disminución del HDL colesterol, para completar criterios diagnósticos de la NCEP-ATP III para esta patología, con los siguientes resultados: el Síndrome Metabólico se presentó con una frecuencia de 34,78%, según género 34,29 % femenino y 36,36 % masculino; el grupo etario de 46-59 años presentó una mayor frecuencia de Síndrome Metabólico 47,22 %. En cuanto a la frecuencia de los criterios diagnósticos en pacientes con Síndrome Metabólico se encontró que la obesidad central y la elevación de triglicéridos fueron los criterios más frecuentes 84,37%, mientras que la elevación de glicemia en ayuna se presentó como el criterio menos frecuente con 33,37%; en pacientes sin Síndrome Metabólico el criterio más frecuente fue la obesidad central 48,33% y el criterio menos frecuente la elevación de la glicemia en ayuna 1,67%. Este estudio puede concluir que el Síndrome Metabólico presentó una alta frecuencia en los pacientes estudiados, la obesidad central constituye un criterio importante en el desarrollo de esta enfermedad y como consecuencia aumento del riesgo cardiovascular. Palabras claves: Síndrome Metabólico, triglicéridos, tensión arterial elevada, glicemia en ayunas, HDL colesterol, obesidad central, circunferencia abdominal ÍNDICE CAPÍTULO PG AGRADECIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi RESUMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii I.- INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 II.- METODOLOGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 III.- RESULTADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 IV.- DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, RECOMENDACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . 40 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ANEXOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 I. INTRODUCCIÓN Desde que el individuo comenzó a cambiar su estilo de vida, fue adquiriendo hábitos alimentarios con comidas altas en grasas saturadas, aunado a sedentarismo, obesidad, consumo de tabaco, por lo que se han ido desarrollando un gran conjunto de enfermedades entre las cuales surge el Síndrome Metabólico, que hoy en día constituye un grave e importante problema de salud pública. El concepto de Síndrome Metabólico ha evolucionado hasta nuestros días, recibiendo diversas denominaciones, tales como: Síndrome pluri-metabólico, Síndrome de insulinorresistencia, Síndrome X, entre otros; que incluyen variaciones en cuanto a los componentes que le definen, pero siendo parecidas en muchas otras descripciones. Reaven en 1988 describió un Síndrome X destacando la resistencia a la insulina como enfoque fisiopatológico principal. Más tarde en 1997, Meigs y cols. concluyeron que la insulinorresistencia e hiperinsulinismo solas no podían explicar todos los fenómenos asociados, por lo que establecieron el término de Síndrome Metabólico. No obstante, la OMS en el año 1999, elabora los primeros criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico con la intención de unificar criterios internacionalmente, los cuales se centran en la descripción biológica y fisiológica de la resistencia a la insulina. Posteriormente se consideró que dichos criterios eran muy complejos de manejar en el ámbito clínico y en los estudios epidemiológicos. Por otra parte, EGIR “European Group for the Study of Insulin Resistance” modificó la definición ideada por la OMS, basándose entonces en la concentración de insulina, pero igualmente destacaba la resistencia a la insulina como componente etiológico fundamental del Síndrome Metabólico. (1,2) En el año 2001, NCEP (Program Education Cholesterol National) introdujo el concepto ATP III (Adult Treatment Panel III) tomando en cuenta parámetros clínicos y paraclínicos para la definición de Síndrome Metabólico, como cifras tensionales elevadas, hiperglicemia, disminución del HDL colesterol, aumento de triglicéridos y aumento de la circunferencia abdominal, para lo que se requerirá como mínimo tres (3) criterios simultáneamente para diagnosticarlo. En abril del año 2005, debido a la diversidad de criterios diagnósticos y discordancia entre los mismos la IDF (Federación Internacional de Diabetes) propuso como dato fundamental e imprescindible que los pacientes presenten obesidad central, ya que es un dato sencillo de medir en la clínica, pero además diferenció este parámetro entre raza y género, y no tomó en cuenta la resistencia a la insulina como criterio fundamental. (1,2) En tanto que Zimmet, Alberti y Serrano definen en el año 2005 a este síndrome como el conjunto de alteraciones metabólicas, constituido por obesidad central, disminución del HDL colesterol, hipertrigliceridemia, aumento de la presión arterial e hiperglicemia. (2) Por otro lado, en el 2006 Chacín entiende Síndrome Metabólico como el conjunto de alteraciones que surgen debido a factores genéticos y estilo de vida, tales como la sobrealimentación, sedentarismo, y aumento de la grasa abdominal como desencadenantes a la insulinorresistencia, por lo que observó la presencia de algunos factores de riesgo para desarrollar esta patología. En ese mismo orden de ideas Gomis y cols. en el 2007 definieron el Síndrome Metabólico como un conjunto de síntomas o síndromes de origen metabólico o no, de alteraciones protrombóticas- hipofibrinolíticas y/o proinflamatorias. (1,3) Es innegable que la obesidad y el sobrepeso, representan un grave problema de salud a nivel mundial. Se considera tan sólo que existen más de mil millones de personas con sobrepeso en el mundo y al menos 300 millones con obesidad, debido a que las tasas de obesidad se han triplicado en algunas partes del mundo (Estados Unidos, China, Europa Oriental). La prevalencia de Síndrome Metabólico en EE.UU es del 22%, con una variabilidad del 6,7% en las edades de 20-43,5 años, se presentan en un 43,5% en personas mayores de 60 años no reportando diferencias en cuanto al género 23,4% en mujeres y 24% en hombres. En Chile para el año 2003 el 23% de la población presentó Síndrome Metabólico, tampoco hubo diferencias en cuanto al género con un 23% en hombres y 22% en mujeres. Mientras que en México se reportó diferencia en la prevalencia en cuanto al género (hombres mayores de 65 años un 27.5% y en mujeres un 19.5%). (4) Así mismo, en otros estudios la prevalencia de este Síndrome se ha visto en aumento en los últimos años, identificando para el año 2004 en diversos países como por ejemplo en Nueva Zelanda con 53%, Filipinas y Turquía con 33%, Corea 29%, India 25%, Grecia 24% y Marruecos 16%. (5) Ahora bien, existe una asociación importante con la presencia de obesidad central y Síndrome Metabólico, por lo que se considera uno de los principales criterios para su diagnóstico. El ATP III determina esta variable antropométrica de acuerdo a la medición de la circunferencia abdominal, ya que es un método de medición sencilla y de bajo costo. Así mismo establece como criterio un perímetro de la cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres. No obstante, se ha descrito que los grados de obesidad para los cuales empieza a incrementarse el riesgo de otras complicaciones es diferente de acuerdo a los distintos grupos étnicos. Por esta razón la IDF establece diversas mediciones para cada grupo: para los Norteamericanos se mantienen los límites >102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres. Europeos (Árabes- Africanos) > 94 cm en hombres y > 80 cm en mujeres. Japoneses > 85 cm en hombres y > 80 cm en mujeres. Sur Asiáticos y Chinos > 90 cm en hombres y > 80 cm en mujeres. Cabe destacar que las medidas respectivas del grupo Sur Asiático son aplicables al Sur y Centro América, a pesar de ello tomaremos en cuenta los parámetros mencionados por la ATP III, siguiendo en concordancia con el resto de los criterios. (3,4) En este sentido, en la práctica clínica la medición de la circunferencia abdominal representa un indicador sensible, para definir la influencia de la masa corporal en el Síndrome Metabólico, debido a que refleja, no sólo la cantidad de tejido adiposo subcutáneo abdominal, sino también la de tejido adiposo visceral abdominal, constituyendo así un índice general de masa de grasa central. Lo mencionado anteriormente es relevante debido a que el tejido adiposo es órgano secretor de adipocitocinas, algunas de estas moléculas pueden ser aterogénicas, derivando en obesidad y resistencia a la insulina y consecuentemente incrementando el riesgo de padecer Síndrome Metabólico. (6) A su vez, algunos autores señalan que, la resistencia a la insulina es considerada como mecanismo fisiopatológico central para desarrollar Síndrome Metabólico; asociado a otros factores de riesgo como ateroesclerosis, dislipidemia u obesidad, entre otros. En tal sentido, la insulinorresistencia es considerada como la incapacidad de aumentar la captación y utilización de la glucosa por parte de los diferentes tejidos del organismo. Actualmente el ATP III del NCEP emplea entre sus criterios diagnósticos, la medición de la glicemia en ayunas, considerando niveles > 110 mg/dl, como uno de los indicadores del Síndrome Metabólico. No obstante, muchas personas con valores normales de glucosa, pueden presentar resistencia a la insulina. (6) Por su parte, el metabolismo lipídico se altera, expresándose en el aumento de los niveles de triglicéridos y en la disminución de los niveles de HDL colesterol. Esta dislipidemia, conocida como aterogénica, se explica por el compromiso del adipocito, en donde la resistencia a la insulina da lugar a una lipólisis descontrolada que ocasiona un aumento del flujo de ácidos grasos al hígado, lo cual va a incrementar la síntesis hepática de triglicéridos y la producción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) pequeñas y ricas en triglicéridos. (7) Puesto que la lipoproteinlipasa, enzima que destruye las lipoproteínas, no actúa adecuadamente en presencia de hiperinsulinemia, la entrega de triglicéridos se deriva hacia las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que a su vez lo intercambian por colesterol, favoreciendo que las lipoproteínas intermedias (IDL) se enriquezcan con el mismo y terminen transformándose en lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y densas, mientras que las HDL, ricas en triglicéridos, se catabolizan con mayor rapidez en el hígado, gracias al aumento de la producción de lipasas que actúan sobre los fosfolípidos de estas lipoproteínas. (7) Aunque se considera que el colesterol HDL disminuido es un factor de riesgo independiente, es evidente que se asocia estrechamente a otros factores de riesgo de nueva aparición, por lo que se ha evidenciado que en los pacientes con resistencia a la insulina, el HDL colesterol se encuentra disminuido a pesar de tener niveles de triglicéridos normales en ayunas, lo que indica que existe otro mecanismo implicado en la disminución del HDL por una respuesta alterada ante la dieta rica en grasa, aumentando el intercambio lipídico a través de las apolipoproteínas lo que conlleva a su disminución. (8) Por otra parte la hipertensión arterial, en el Síndrome Metabólico, también tiene su sustrato patogénico en la hiperinsulinemia, la cual aumenta la retención de sodio y sensibiliza la acción de las catecolaminas, aunado a la condición favorecedora de un endotelio vascular disfuncionante. (8) Otra característica fisiopatológica postulada en el Síndrome Metabólico es la activación de la inmunidad innata a través de la inflamación, promovida por el aumento de la concentración de ácidos grasos libres y puesta de manifiesto, entre otras variables, por el incremento de los niveles de proteína C reactiva. La asociación entre este incremento y el Síndrome Metabólico ha sido objeto de confusiones, dentro de las cuales se sugiere que la elevación de la proteína C reactiva, no sería causa sino consecuencia de esta entidad clínica, probablemente a través de la secreción de citoquinas tales como el factor de necrosis tumoral (TNF). (8) Por otro lado, el Síndrome Metabólico tiene elementos compatibles con un estado de hipercoagulabilidad expresado en la elevación de factores procoagulantes como el factor tisular, el factor VII y el fibrinógeno; así como en la inhibición de la vía fibrinolítica, lo cual incrementa el riesgo trombótico, pero que no serán objetos de estudio en esta investigación. (8) En el 2007 Chedraui y cols. realizaron un estudio en Ecuador con una muestra de 325 mujeres posmenopáusicas, encontrando una prevalencia del Síndrome Metabólico de 41,5%, el criterio más frecuente en estos pacientes fue la obesidad abdominal 83,7%. (9) En el estudio IFRALAC realizados en Argentina en el 2006 por Raúl Coniglio y cols. se estudiaron 2860 trabajadores (1603 varones y 1203 mujeres), se obtuvo una frecuencia de Síndrome Metabólico de 27,2%. La frecuencia de acuerdo al género fue 39,2% para masculinos y 29.0 % en el género femenino. (10) José Luis Padierna y cols. en el 2006 realizaron en México un estudio con 200 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales 142 eran mujeres y 58 hombres, la prevalencia obtenida de Síndrome Metabólico fue 29,5%. De acuerdo al grupo etario la prevalencia fue 66,1% en mayores de 40 años y en menores de 40 años 33,8%. El criterio de Síndrome Metabólico con mayor frecuencia fue circunferencia abdominal 67,5%, seguida de HDL colesterol bajo 48,5% y el menos frecuente fue hipertensión arterial 5%. (11) En un estudio realizado por Susana Castillo y cols. en la provincia de Misiones (Argentina) en el 2005 con una muestra de 448 empleados públicos hospitalarios, de los cuales 323 eran mujeres y 125 hombres, encontraron una prevalencia de Síndrome Metabólico de 22,1%. La frecuencia de dicha patología en el género masculino fue 27,3% y en el género femenino 20,2%. De igual manera estudiaron la frecuencia de los criterios de Síndrome Metabólico obteniendo los siguientes resultados: obesidad central 30,9%, hipertensión arterial 29,1%, glicemia elevada 7,6%, hipertrigliceridemia 30,3%, HDL colesterol disminuido 52,7%. (12) Alfredo Piombo y cols. realizaron en el 2005 un estudio con 239 personas en Buenos Aires Argentina, encontrando una frecuencia de Síndrome Metabólico del 53,3%, la prevalencia en hombres fue 47,1% y para las mujeres 67%. La prevalencia de los siguientes factores de riesgo para dicho síndrome: hiperglicemia 46,8%, obesidad abdominal 50%, hipertensión arterial 64,5%, HDL colesterol disminuido 48,3%, hipertrigliceridemia 49,9%.(13) En el 2005, García y Pérez, en Holguín España determinaron la presencia de Síndrome Metabólico en pacientes que acudieron a la consulta de obesidad obteniendo como resultado que 64% presenta Síndrome Metabólico y 36% tiene uno o más factores de riesgo para desarrollarlo, el 80% era sexo femenino y el 44% entre las edades de 49-60 años. (14) Hugo Lúquez y cols. en el 2005, realizaron una investigación en dos comunidades de Argentina con una muestra de 1.413 individuos, obtuvieron una prevalencia de Síndrome Metabólico de 21,4%, la prevalencia en hombres fue de 20,4% y para mujeres 22,1%. La prevalencia obtenida según el grupo etario fue el siguiente: menores de 30 años 5,6%, entre 31-40 años 13,1%, de 41-50 años 24,3%, entre 51-60 años 33,7% y en mayores de 70 años 34,1%. Por otra parte obtuvieron la prevalencia de los siguientes factores de riesgo para dicho Síndrome: hipertensión arterial 35,9%, hiperglicemia 10,6%, HDL colesterol bajo 37,4%, obesidad abdominal 30,8%, hipertrigliceridemia 34,7%. (15) En China en el 2006 se llevó a cabo un estudio tomando en cuenta los criterios de la ATP III con un total de 15.838 personas en edades comprendidas entre los 35-74 años, la prevalencia de Síndrome Metabólico fue de 15,1%, siendo más frecuente en mujeres 16,6% que en hombres 13,6%. La prevalencia en hombres entre 35-44 años fue 8,4%, en el grupo de 45-54 años 10,5%, en el grupo de 55-64 años 11,3% y de 10,4% en el grupo de 65-74 años; mientras que en las mujeres la prevalencia entre los 35-44 años fue 9,4%, en el grupo etario de 45-54 años 17,7%, entre los 55-64 años 28% y entre los 65-74 años 28,6%. Así mismo reportan la prevalencia de algunos factores de riesgo tales como: obesidad abdominal en mujeres 35,6% y en hombres 14,4%, niveles bajo de HDL colesterol en hombres 21,9% y en mujeres 16,1%, hipertensión arterial en hombres 44,2% y en mujeres 39,4%. (16) En el 2004 Marta del Valle y cols. realizaron un estudio en la ciudad de Bahía Blanca Argentina con una muestra de 570 personas, 210 mujeres y 360 hombres, obtuvieron una prevalencia de Síndrome Metabólico de 17,9%. La prevalencia de acuerdo al género fue 15,5% en masculinos y 19% en femenino. De igual manera estudiaron la frecuencia de los criterios de Síndrome Metabólico obteniendo los siguientes resultados: obesidad central 30%, hipertensión arterial 16,2%, glicemia elevada 7,5%, hipertrigliceridemia 43,8%, HDL colesterol disminuido 36,2%. (17) En España en el 2004 Eduardo Alegría y cols. realizaron una investigación, con una muestra de 7.256 trabajadores activos y encontraron un prevalencia de Síndrome Metabólico de 10,2%, en hombres la prevalencia fue 8,7% y en mujeres 3%, relacionando las variables edad y sexo la prevalencia entre los 20-39 años fue 5,4% para los hombres y 3,1% en mujeres, entre los 40-59 años 13,8% para los hombres y 4% en mujeres, en mayores de 60 años 17,2% para los hombres y 16,4% en mujeres. La prevalencia de los criterios diagnósticos es la siguiente: hipertensión 40%; IMC ≥ 28,8 en el 28,5%; hipertrigliceridemia 18,3%; HDL colesterol bajo 12,6% e hiperglicemia 7,5%. El porcentaje de sujetos que tienen algunos de los componentes de Síndrome Metabólico son los siguientes: 34,5% con ningún componente, 34,3% con 1 componente, 21% con 2 componentes, 8,1% con 3 componentes, 1,9% con 4 componentes y 0,2% cumplen los 5 criterios. (18) En el año 2004 Víctor Soto y co1s. realizaron un estudio en la población de Lambayeque Perú, con una muestra de 1000 personas, encontraron una prevalencia de Síndrome Metabólico de 28,3%. Este Síndrome se presentó en mujeres en 29,9% mientras que en hombres 23,1%. De la misma forma se obtuvo la prevalencia de algunos factores de riesgo entre los cuales tenemos: hipertensión arterial 17,8%, hipertrigliceridemia 43,4%, hipocolesterolemia HDL colesterol 56,3%, obesidad abdominal 44,1%. (19) La Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio de Salud y ejecutada por el Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la P. Universidad Católica de Chile en el año 2003, sobre una población de 3.619 individuos mayores de 17 años y representativa del país, aplicando los mismos criterios diagnósticos del NCEP ATP III, encontró una prevalencia de Síndrome Metabólico de 22,6%, también similar en hombres y mujeres. En rangos de 17-24 años la prevalencia fue 4,6%, llegando a un 36,5% entre 45-64 años y 48% en mayores de 64 años. (20) En el 2002 CARMELA realizó un estudio internacional donde participaron siete países Latinoamericanos, cuya sede estuvo localizada en Barquisimeto específicamente en el Decanato de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” y determinó la prevalencia de Síndrome Metabólico en Barquisimeto de 28,5%, según género 26,3% en hombres y 25,6% en mujeres. (21) En el año 2007 Sirit y cols. realizaron en el Estado Zulia un estudio con 84 trabajadores de la Planta de Policloruro de Vinilo, encontrando una prevalencia de trabajadores con Síndrome Metabólico de 32,1%. El grupo etario con mayor frecuencia de esta patología fue el comprendido entre 36-40 años con 12 %, seguido por los trabajadores con edades de 31-35 años con 7,2 % y en tercer lugar el grupo etario de 2630 años con 5,9%. (22) En el estudio SIND-MET VENEZUELA realizado por Lunar y cols. en el 2006 encontraron una prevalencia de Síndrome Metabólico en Venezuela de 33,6%. Éste fue similar en hombres 34,2% y mujeres 32,8%. En los participantes de edades comprendidas entre 19–29 años la prevalencia fue 9,7% y 33% en los participantes mayores de 70 años. A su vez se obtuvo la frecuencia de los siguientes factores de riesgo: obesidad abdominal 62%, hipertensión arterial 58%, hiperinsulinismo 37 %. (23) En Venezuela, en la ciudad de Caracas Roa y cols. en el 2006 en un estudio realizado con 566 personas, la frecuencia de Síndrome Metabólico fue 33,6%. Por otra parte, en el estado Miranda, a través de un estudio realizado por Brajkovich y cols. en el período 2005-2006 con un total de 472 pacientes, se encontró una prevalencia de 20 %, a su vez la frecuencia de los factores de riesgo fue: hiperglicemia 18%, hipertensión arterial 34%, hipertrigliceridemia 31,4% y con HDL bajo 42,9%. (24,25) La prevalencia encontrada de Síndrome Metabólico por Brajkovich en el estado Vargas en el año 2005 fue 37% en la población estudiada, con una prevalencia de los factores de riesgo de: hiperglicemia 18,5%, hipertensión arterial 38,5%, hipertrigliceridemia 43%, y HDL bajo 56%. (26) Por otra parte, González y cols. realizaron un estudio en Barquisimeto en el 2005 en el Ambulatorio Urbano tipo I “El Jebe” donde hacen mención de una investigación llevada a cabo por Álvarez y cols. en noviembre del 2004 en el Ambulatorio Urbano tipo II “Cerro Gordo” quienes estudiaron la frecuencia de Síndrome Metabólico y algunos factores de riesgo en 70 pacientes mayores de 18 años, pertenecientes al club de diabetes, según criterios NCEP–ATP III encontraron una frecuencia de 62,86%, predominando en la población femenina 70,83% y en el grupo etario de 40-60 años. (27) También en Barquisimeto en el 2005, un estudio elaborado por Gustavo Salazar con una muestra de 74 pacientes en el Ambulatorio “El Ujano”, obtuvo una prevalencia de Síndrome Metabólico de 48,64%, la frecuencia en el sexo femenino fue 43,75%, el grupo etario más afectado fue el comprendido entre 39-59 años con 50%, la frecuencia de los factores de riesgo para pacientes con Síndrome Metabólico fue: hipertensión arterial 77,7%, tabaquismo 65,38%, HDL colesterol bajo 57,14% y obesidad abdominal 50,76%. (28) Acorde a lo anteriormente descrito, se define el Síndrome Metabólico como una entidad clínica caracterizada por un conjunto de signos y síntomas de origen metabólico o no, entre los cuales se encuentran: hipertrigliceridemia, disminución del HDL colesterol, elevación de tensión arterial, hiperglicemia y aumento de la circunferencia abdominal; por lo que se tomará en cuenta los criterios diagnósticos del ATP III para Síndrome Metabólico debido a que sus parámetros son sencillos y fáciles de determinar en la práctica clínica diaria. (3). En este sentido y considerando la elevada afluencia de pacientes a la consulta de medicina interna del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” con factores de riesgo y criterios diagnósticos para desarrollar Síndrome Metabólico y el desconocimiento de la frecuencia de dicha patología en este centro asistencial con un importante subregistro de esta enfermedad, se plantea la necesidad de determinar la Frecuencia de Síndrome Metabólico y algunos factores de riesgo para desarrollarlo, en pacientes mayores de 20 años que acuden a la consulta de medicina interna del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” Barquisimeto estado Lara en el lapso Marzo-Julio 2008, tomando en cuenta la edad, género, circunferencia abdominal, cifras de tensión arterial, triglicéridos, glicemia en ayunas y HDL colesterol; mediante una investigación descriptiva de tipo transversal con una población y muestra de 92 pacientes mayores de 20 años que acudieron a la consulta de medicina interna. Actualmente el incremento de la obesidad y el Síndrome Metabólico probablemente crearán una nueva epidemia mundial de enfermedades cardiovasculares, debido al cambio en el estilo de vida, el sedentarismo, tabaquismo, malos hábitos alimentarios con un alto aporte de calorías, siendo un importante motivo de discapacidad a pesar de las mejoras en el diagnóstico y de la disposición de tratamientos adecuados para los factores de riesgo. (29,30) Aún cuando se han realizado diversos estudios utilizando diferentes criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico comparados entre sí, se ha podido evidenciar que existe una alta mortalidad cardiovascular y ésta se eleva de forma exponencial si se asocian más de tres componentes de Síndrome Metabólico. (29) Debido a la relevancia de las consecuencias de las enfermedades cardiovasculares, se pretende que la presente investigación sirva para fortalecer el nivel primario de atención en salud, aceptándose que la medición de la circunferencia abdominal constituye una importante herramienta sobre todo para la detección oportuna de pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, pudiendo de esta manera impartir las medidas preventivas para corregir su condición de riesgo. Se espera que los resultados de éste estudio contribuyan a enriquecer el conocimiento de la frecuencia de Síndrome Metabólico y algunos factores de riesgo para desarrollarlo, además de servir como antecedente para la realización de futuras investigaciones y la implementación de acciones para la promoción de la salud de la población. II. METODOLOGÍA La investigación fue de tipo descriptiva de corte transversal, para determinar la frecuencia de Síndrome Metabólico y algunos factores de riesgo presentes en los pacientes mayores de 20 años de la consulta de medicina interna del ambulatorio urbano tipo II ”Laura Labellarte” durante Marzo-Julio 2008 La población y muestra estuvo constituida por los pacientes que acudieron a la consulta de medicina interna del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” durante el período de recolección de la muestra que se realizó en el lapso Junio-Julio de 2008, y estuvo conformada por 92 pacientes mayores de 20 años. El muestreo fue de tipo no probabilístico accidental, debido a que los participantes fueron seleccionados de acuerdo a criterios bien establecidos; estos pacientes otorgaron su consentimiento por escrito para participar en el estudio, que se avaló mediante una carta que contuvo información sobre la importancia del mismo y sobre la participación de la comunidad para poder ser elaborado (Anexo 1). Criterios de inclusión: Todo paciente mayor de 20 años de edad, tanto femenino como masculino, que asistió a la consulta de medicina interna del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” y que expresó su libre voluntad de participar. Criterio de exclusión: Toda paciente embarazada y paciente con facultades mentales disminuidas. Se procedió a solicitar el permiso por escrito a las coordinadoras de los Ambulatorios Urbanos tipo II “Laura Labellarte” y “Cerro Gordo” para la realización del estudio. (Anexo 2 y 3) Así mismo se solicitó la colaboración a la coordinadora del laboratorio del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” para el procesamiento de las muestras (Anexo 4). A los pacientes que acudieron a la consulta y cumplieron con los criterios de inclusión y no presentaron criterios de exclusión, se les notificó la posibilidad de participar en este estudio y en caso de aceptar dieron el consentimiento por escrito. (Anexo 1) Se procedió a recolectar los datos de identificación del paciente mediante el llenado de la primera parte del instrumento de recolección de datos: nombre, apellido y edad. (Anexo 5) Posteriormente, se procedió al examen físico en el cual se realizó la medición de circunferencia abdominal, mediante el uso de una cinta métrica flexible, inextensible, calibrada en centímetros, se utilizó el método del protocolo ATP III, que consistió en colocar al paciente de pie, en posición erguida y con los brazos ligeramente aducidos, el investigador se ubicó del lado derecho del individuo, localizó el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca anterosuperior en donde fue colocada la cinta métrica sin comprimir la piel, paralela al piso y en un plano horizontal alrededor del abdomen, la medición se hizo después de una espiración normal. Todo individuo masculino, con una circunferencia abdominal igual o mayor a 102 cm. en los hombres o mayor o igual a 88 cm. en la mujer, se consideró con obesidad central y criterio positivo para Síndrome Metabólico. A continuación se realizó la medición de tensión arterial con un esfigmomanómetro calibrado, el procedimiento se llevó a cabo con el paciente sentado, el brazalete colocado en el brazo derecho el cual estuvo elevado a la altura del corazón, posterior a un período de no menos de 5 minutos de reposo y sin haber consumido café o fumado en al menos una hora antes, ni haber consumido alimentos dos horas antes de la toma de la tensión arterial. También se cuantificó la tensión arterial con el paciente en decúbito dorsal y en bipedestación, se promediaron las tres cifras obtenidas. Se tomó como criterio positivo para Síndrome Metabólico cifras tensiónales mayores o iguales a 130/85 mm Hg. (Anexo 6) Por otro lado, los valores de triglicéridos, glicemia en ayuna, HDL colesterol fueron obtenidos previo a un ayuno de 8 horas, se procedió a tomar la muestra de 3cc de sangre venosa periférica en el laboratorio del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” por la Licenciada Belinda Acevedo a través de una vía periférica venosa. Las muestras se procesaron con un equipo Stat fax y se utilizó el método de Trinder, para la obtención de glicemia en ayunas se mezcló 10 microlitros de suero, plasma o patrón con 10 mililitros de reactivo reconstituido, se incubó por 30 minutos a temperatura ambiente, se leyó la absorbancia a 510 nm, y por último se aplicó el siguiente procedimiento matemático: Absorbancia de muestra x concentración de patrón= Glucosa (mg/dl) Absorbancia de patrón Se tomó como criterio positivo para Síndrome Metabólico cifras de glicemia mayores a 110 mg/dl Para la obtención triglicéridos se mezcló 10 microlitros de suero, plasma o patrón con 1 ml de reactivo reconstituido, se incubó por 30 minutos a temperatura ambiente, se leyó la absorbancia en espectrofotómetro a 500 nm, y por último se aplicó el siguiente procedimiento matemático: Absorbancia de muestra x concentración de patrón= Triglicéridos (mg/dl) Absorbancia de patrón Se tomó como criterio positivo para Síndrome Metabólico cifras de triglicéridos mayores a 150 mg/dl Para la obtención de HDL colesterol se mezcló 0,5 ml de la muestra con 50 microlitros de reactivo de HDL, se dejó en reposo por 10 minutos a temperatura ambiente, seguidamente se centrifugó a 3000 RPM durante 15 minutos, se tomó 100 microlitros del sobrenadante, luego se leyó la absorbancia a 510nm, y por último se aplicó el siguiente procedimiento matemático: Absorbancia de muestra (sobrenadante) x 44 (factor)= HDL colesterol (mg/dl) Absorbancia de patrón Factor= concentración del patrón por el factor de dilución Se tomó como criterio positivo para Síndrome Metabólico cifras de HDL colesterol menores de 40 mg/dl en hombre y en mujeres menores de 50 mg/dl A continuación se detallan los criterios del ATP III para el diagnóstico de Síndrome Metabólico (7) Criterio Circunferencia abdominal Hipertrigliceridemia Reducción de Colesterol HDL Hipertensión Arterial. Intolerancia a la glucosa. Límites Perímetro de la cintura Hombres: >102 cm Mujeres >88cm. Triglicéridos >150 mg/dl Colesterol HDL Hombres: <40 mg/dl Mujeres <50 mg/dl. Presión Arterial: ≥130/≥85 mmHg Glucemia basal: >110 mg/dl. El instrumento de recolección de los datos fue tipo Historia Clínica conformada por tres partes; la primera parte contiene los datos de identificación del participante tales como, edad, sexo. La segunda parte conformada por el peso, talla, circunferencia abdominal, tensión arterial. La tercera parte, presenta los resultados de laboratorio de glicemia en ayunas, triglicéridos, HDL colesterol. Dicho instrumento fue validado por tres expertos, dos de los cuales tienen especialidad en Síndrome Metabólico y uno en metodología y estadística. La información obtenida fue representada en cuadros, usando como medida estadística los porcentajes. II. RESULTADOS CUADRO Nº 1 FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE MARZO JULIO 2008 Frecuencia Síndrome Metabólico N % Presente 32 34,78 Ausente 60 65,22 Total 92 100 Del total de individuos estudiados que acudieron a la consulta de medicina interna del ambulatorio urbano Laura Labellarte el 34,78% presentaron Síndrome Metabólico según los criterios de la ATP III, mientras que el 65,22% no lo presentaron. CUADRO Nº 2 FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN GÉNERO EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 Síndrome Metabólico Género Presente N % Ausente N % Femenino 24 34,29 46 65,75 70 100 Masculino 8 36,36 14 63,64 22 100 32 34,78 60 65,22 92 100 Total Total N % La frecuencia de Síndrome Metabólico para el género femenino fue 34,29% mientras que para el género masculino fue de 36,36%. CUADRO Nº 3 FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN EDAD EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 Síndrome Metabólico Presente N % Ausente Total N % N % Edad (años) 20-32 años 3 16,67 15 83,33 18 100 33-45 años 3 17,65 14 82,35 17 100 46-59 años 17 47,22 19 52,78 36 100 > 60 años 9 42,86 12 57,14 21 100 32 34,78 60 65,22 92 100 Total La frecuencia de Síndrome Metabólico en edades comprendidas entre 46-59 años fue 47,22% y para el grupo entre los 20-32 años fue 16,67%. CUADRO Nº 4 FRECUENCIA SEGÚN GÉNERO DE HDL COLESTEROL DISMINUIDO EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 HDL COLESTEROL DISMINUIDO SI NO % TOTAL N % 6 25 24 100 75 2 25 8 100 75 8 25 32 100 GÉNERO N % FEMENINO 18 75 MASCULINO 6 TOTAL 24 N El 75% de los pacientes con Síndrome Metabólico presentan HDL colesterol disminuido. Repitiéndose la misma frecuencia para ambos sexos. CUADRO Nº 5 FRECUENCIA DE HDL COLESTEROL DISMINUIDO EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO A LA EDAD QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE MARZO JULIO 2008 HDL COLESTEROL DISMINUIDO SI NO TOTAL EDAD (años) N % N % N % 20-32 años 2 66,67 1 33,33 3 100 33-45 años 3 100 0 3 100 46-59 años 15 88,24 2 11,76 17 100 > 60 años 6 66,67 3 33,33 9 100 TOTAL 26 81,25 6 18,75 32 100 0 El 81,25% de los pacientes con Síndrome Metabólico presentaron HDL colesterol disminuido. Entre 33-45 años la frecuencia fue 100%, mientras que los pacientes entre 20-32 años y los mayores de 60 años presentaron 66,67%. CUADRO Nº 6 FRECUENCIA DE TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS DE ACUERDO AL GÉNERO EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS SI GÉNERO TOTAL % N % N % 20 83,33 4 16,67 24 100 MASCULINO 8 100 0 0 8 100 TOTAL 28 87,5 4 12,5 32 100 FEMENINO N NO El 87,5% de los pacientes con Síndrome Metabólico presentó triglicéridos elevados. En el género masculino la frecuencia fue 100%. CUADRO Nº 7 FRECUENCIA DE TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS DE ACUERDO A LA EDAD EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS SI EDAD (años) N NO % N TOTAL % N % 20-32 años 3 100 0 0 3 100 33-45 años 3 100 0 0 3 100 46-59 años 14 82,35 3 17,65 17 100 > 60 años 8 88,89 1 11,11 9 100 TOTAL 28 87,5 4 12,5 32 100 Del total de pacientes con Síndrome Metabólico 87,5% presentaron triglicéridos elevados; estando presente en 100% de los pacientes de los grupos etarios de 20-32 años y de 33-45 años, y 82,35% de los pacientes con edades comprendidas entre los 46-59 años de edad. CUADRO Nº 8 FRECUENCIA DE CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL ELEVADA EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO AL GÉNERO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE MARZO JULIO 2008 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL ELEVADA PRESENTE AUSENTE TOTAL N % N % N % 24 100 0 0 24 100 4 50 4 50 8 100 28 87,5 4 12,5 32 100 GÉNERO FEMENINO MASCULINO TOTAL El 87,5% de los pacientes con Síndrome Metabólico presentaron circunferencia abdominal elevada. En los pacientes del género femenino se presentó en 100%, mientras que en los pacientes del género masculino en 50%. CUADRO Nº 9 FRECUENCIA DE CIRCUNFRENCIA ABDOMINAL ELEVADA EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO A LA EDAD QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE MARZO JULIO 2008 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL ELEVADA PRESENTE N % AUSENTE N TOTAL % N % Edad (años) 20-32 años 3 100 0 0 3 100 33-45 años 3 100 0 0 3 100 46-59 años 13 76,47 4 23,53 17 100 > 60 años 9 100 0 0 9 100 TOTAL 28 87,5 4 12,5 32 100 Los grupos con edades comprendidas entre 20-32 años y 33-45 años de edad y en mayores de 60 años presentaron frecuencia de circunferencia abdominal elevada en 100% y el grupo de 46-59 años presentó frecuencia de 76,47%. CUADRO Nº 10 FRECUENCIA DE GLICEMIA EN AYUNA ELEVADA EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO AL GÉNERO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 GLICEMIA EN AYUNAS NORMAL ELEVADA N N % N 12 50 24 100 % TOTAL % GÉNERO FEMENINO MASCULINO TOTAL 12 50 5 62,5 3 37,5 8 100 17 53,13 15 46,87 32 100 De la totalidad de pacientes con Síndrome Metabólico la frecuencia de glicemia en ayunas elevada fue 46,87 %. El género femenino presentó una frecuencia de 50 % y el género masculino 37,5 %. CUADRO Nº 11 FRECUENCIA DE GLICEMIA EN AYUNA ELEVADA EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO A LA EDAD QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 GLICEMIA EN AYUNAS NORMAL ELEVADA TOTAL N % N % N % 20-32 años 3 100 0 0 3 100 33-45 años 2 66,67 1 33,33 3 100 46-59 años 8 47,06 9 52,94 17 100 > 60 años 4 44,44 5 55,56 9 100 TOTAL 17 53,13 15 46,87 32 100 Edad (años) La frecuencia de pacientes con Síndrome Metabólico y glicemias elevadas en el grupo de mayores de 60 años fue 55,56%, mientras que el grupo de 46-59 años de edad 52,94%, el grupo de 20-32 años de edad no presentó glicemia elevada. CUADRO Nº 12 FRECUENCIA DE CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO AL GÉNERO, QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 CIFRAS TENSIONALES NORMAL ELEVADA N % N % 41,67 14 58,33 TOTAL N % 24 100 8 100 32 100 GÉNERO FEMENINO MASCULINO TOTAL 10 2 12 25 6 75 37,5 20 62,5 De los pacientes con Síndrome Metabólico el 62,5% presentó cifras tensionales elevadas. La frecuencia de acuerdo al género fue 75% para el género masculino y 58,33% para el género femenino. CUADRO Nº 13 FRECUENCIA DE CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO DE ACUERDO A LA EDAD QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLATE BARQUISIMETO ESTADO LARA MARZO JULIO 2008 CIFRAS TENSIONALES NORMAL N % ELEVADA TOTAL N % N % EDAD (años) 20-32 años 1 33,33 2 66,67 3 100 33-45 años 1 33,33 2 66,67 3 100 46-59 años 8 47,07 9 52,94 17 100 > 60 años 2 22,22 7 77,78 9 100 TOTAL 12 37,5 20 62,5 32 100 La frecuencia de cifras tensionales elevadas en los pacientes con Síndrome Metabólico que acudieron a la consulta de medicina interna fue 62,5% En el grupo etario mayor de 60 años se presentó una frecuencia de 77,78%. CUADRO Nº 14 FRECUENCIA DE CRITERIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL ATP III EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON SÍNDROME METABÓLICO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICI NA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE MARZO JULIO 2008 PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO N % CRITERIOS Obesidad Central 27 84,37 Colesterol HDL disminuido 24 75 Triglicéridos Elevados 27 84,37 Elevación de la Presión Arterial 24 75 Elevación de la Glicemia en Ayunas 11 34,37 n=32 De los pacientes con Síndrome Metabólico que acudieron a la consulta de medicina interna, el criterio más frecuente del ATP III fue triglicéridos elevados y obesidad central con un 84,37%, mientras que el menos frecuente estuvo representado por la elevación de la glicemia en ayunas con 34,37%. CUADRO Nº 15 FRECUENCIA DE CRITERIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL ATP III EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS SIN SÍNDROME METABÓLICO QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II LAURA LABELLARTE MARZO JULIO 2008 PACIENTES SIN SINDROME METABOLICO N % CRITERIOS Obesidad Central 29 48,33 Colesterol HDL disminuido 22 36,67 Triglicéridos Elevados 12 20 Elevación de la Presión Arterial 16 26,67 1 1,67 Elevación de la Glicemia en Ayunas n = 60 El criterio del ATP III más frecuente en los pacientes sin Síndrome Metabólico que acudieron a la consulta de medina interna fue la Obesidad Central 48,33% y el criterio menos frecuente con 1,67% fue la elevación de la glicemia en ayunas. IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Síndrome Metabólico es una entidad clínica caracterizada por un conjunto de signos y síntomas de origen metabólico o no, entre ellos: hipertrigliceridemia, disminución del HDL colesterol, elevación de la tensión arterial, hiperglicemia y aumento de la circunferencia abdominal. Es innegable que hoy en día existen factores de riesgo para desarrollar Síndrome Metabólico los cuales han venido incrementándose debido a la sobrealimentación, falta de actividad física, aumento de la grasa corporal aunado al cambio del estilo de vida, lo que trae como consecuencia elevación de la morbi-mortalidad por enfermedades cardiovasculares y coronarias. Los resultados de éste estudio realizado con 92 pacientes que acudieron a la consulta de medicina interna del Ambulatorio Urbano tipo II “Laura Labellarte” revelaron una frecuencia de Síndrome Metabólico de 34,78%, obteniéndose resultados similares en estudios nacionales, en el SIND- MET VENEZUELA 2006, Lunar y cols. determinaron la prevalencia de Síndrome Metabólico en 33,6%, al igual que Magaly Roa y cols. en un estudio realizado en el mismo año donde obtuvieron la misma frecuencia, así mismo en Zulia, Sirit Acero en el 2007 obtuvo una prevalencia de 32,1%, y en Vargas en el 2005 Brajkovich determinó una prevalencia de 37%. (22,23,24,26) Mientras que estudios internacionales realizados por: José Padierna en México en el 2006 con 29,5%; en Argentina: Raúl Coniglio en el 2006 encontró 27,2%, Susana Castillo en el 2005 encontró 22,1%, Hugo Lúquez en el mismo año 21,4% y Marta del Valle en el 2004 obtuvo 17,9%. Víctor Soto en Perú en el 2004 obtuvo 28,3%, en el mismo año en España, Eduardo Alegría obtuvo 10,2%, en Chile una Encuesta Nacional de Salud en el 2003 arrojó 22,6%, al igual que los estudios nacionales realizados por Brajkovich en el estado Miranda en 2005 donde se encontró 20% y CARMELA en Barquisimeto en el 2002 obtuvo una prevalencia de 25,8%, los cuales revelaron una menor frecuencia. Contrastando con algunos estudios que reportaron una mayor frecuencia de esta patología: García y Pérez en Holguín obtuvieron como resultado 64% de pacientes con Síndrome Metabólico; Alfredo Piombo en Argentina en el año 2005 reportó 53,3%, Chedraui Hidalgo en Ecuador en el 2007 señaló 41,5%, Gustavo Salazar en Barquisimeto en el 2005 encontró 48,64% y Álvarez en la misma ciudad en el 2007 encontró una frecuencia de 62,86%. (9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,25,28) En cuanto a la frecuencia de Síndrome Metabólico de acuerdo al género en éste estudio los resultados obtenidos son similares, puesto que para el género masculino fue 36,36% y para el femenino 34,29%; estos resultados son semejantes a los obtenidos por Lunar y cols. en Venezuela en el 2006 donde encontraron una prevalencia en hombres de 34,2% y en mujeres de 32,8%; CARMELA en Barquisimeto en el 2002 obtuvo una prevalencia en hombres de 26,3% y en mujeres 25,6% En contraste con los resultados obtenidos por: Piombo y cols. en Argentina en el 2005 quienes obtuvieron una frecuencia mayor en mujeres de 67% y en hombres 47,1%; en Holguín, García y Pérez en el 2005 obtuvieron predominio en el género femenino con 80%; Víctor Soto y cols. en Perú en el año 2004 encontraron una prevalencia en mujeres de 29,9% y en hombres de 23,1%; Álvarez y cols. en Barquisimeto en el 2004 reportaron una frecuencia en el género femenino de 70,83%; Gustavo Salazar en el 2005 en la misma ciudad señaló 43,75% para el género femenino. Así mismo en Argentina: Raúl Coniglio y cols. en el 2006 obtuvieron una mayor frecuencia en el género masculino de 39,2% y femenino de 29%, notándose una marcada diferencia en cuanto a la frecuencia de esta patología entre géneros, Susana Castillo en el 2005 encontró mayor predominio en el hombre con 27,3%, mientras que en la mujer 20,2%, Eduardo Alegría y cols. en España en el 2004 obtuvieron una frecuencia en hombres de 8,7% y en mujeres de 3%. (10,12,13,14,18,19,21,23,27,28) De acuerdo al grupo etario la frecuencia de Síndrome Metabólico fue mayor en pacientes entre 46-59 años con 47,2%, con algunas similitudes respecto a otros estudios como el de García y Pérez en Holguín en el 2005 donde señalaron que el grupo etario con mayor frecuencia de esta patología fue el comprendido entre 49-60 años con 44%; y el estudio realizado en Barquisimeto por Gustavo Salazar y cols. en el 2005 donde el grupo etario más afectado fue el de 39-59 años con 50%. Estudios que difieren de los realizados por: Hugo Lúquez y cols. en Argentina en el 2005 encontraron que el grupo etario con mayor frecuencia de Síndrome Metabólico fue el mayor de 70 años con 34,1%; en Chile en el 2003 el Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica señaló que el grupo etario más frecuente fue el de mayores de 64 años con 48%; en el 2006 Lunar y cols. en Venezuela el grupo etario más afectado fue mayor de 70 años con 33%. (14,15,20,23,28) En el presente estudio, los criterios diagnósticos de mayor frecuencia en los pacientes con Síndrome Metabólico fueron: triglicéridos elevados y obesidad central ambos con 84,37% y el menos frecuente fue glicemia en ayunas elevada 34,37%. Probablemente si se tomaran en cuenta los criterios de la American Diabetes Association 2008 (ADA 2008), la frecuencia obtenida de este último criterio habría resultado más elevada ya que ellos consideran que la alteración de la glicemia en ayunas es mayor de 100 mg/dl y el ATP III mayor a 110 mg%. (30) De igual manera otros estudios reportan similitud con los resultados obtenidos en este trabajo en cuanto al criterio menos frecuente entre ellos: en Argentina en el 2005 Susana Castillo reporta glicemia elevada en el 7,6% de los pacientes, en el mismo país y año Piombo y cols. señalaron la hiperglicemia con 46,8%, Hugo Lúquez y cols. encontraron el mismo criterio con 10,6%; en España en el 2004 Eduardo Alegría y cols. reportan hiperglicemia con 7,5%, Brajkovich en el 2005 realizó dos estudios en los estados Miranda y Vargas en los cuales obtuvo hiperglicemia como criterio menos frecuente con 18% y 18,5% respectivamente. (12,13,15,18,25,26,31) En cuanto al criterio más frecuente se encontraron similitudes en investigaciones llevadas a cabo por: José Luis Padierna en México, en el año 2006 quien obtuvo para la circunferencia abdominal 67,5%; Marta del Valle en Argentina en el 2004 señaló como criterio más frecuente la hipertrigliceridemia 43,8%; Lunar L y cols. en Venezuela en el 2006 reportó la obesidad abdominal con 62%. (11,17,23) En cuanto a los pacientes sin Síndrome Metabólico, se mantiene como criterio predominante la obesidad central 48,33% seguido de HDL colesterol disminuido 36,67%, cifras tensionales elevadas 26,67%, triglicéridos elevados 20% y el menos frecuente glicemia en ayuna elevada 1,67%. De lo mencionado anteriormente, se concluye que existe una alta frecuencia de Síndrome Metabólico en los pacientes que acudieron a la consulta del ambulatorio urbano “Laura Labellarte” del estado Lara Venezuela con 34,78%, predominando en el género masculino, el grupo etario más afectado es entre 46-59 años, y el factor de riesgo predominante tanto en pacientes con Síndrome Metabólico como en los que no lo presentaron es la obesidad central, siendo ésta última un punto muy importante debido a que acorta la esperanza de vida y aumenta la mortalidad cardiovascular. (3) Ya confirmado el diagnóstico de Síndrome Metabólico, se procedió a indicar tratamiento farmacológico y no farmacológico de manera individualizada en cada uno de los pacientes diagnosticados con esta patología, haciéndose necesaria la evaluación en primer lugar del riesgo cardiovascular de cada uno de ellos, además de establecer un plan de acción integral, que tenga como fin mejorar la calidad de vida de dichos pacientes. Por tal motivo se considera muy importante tener presente las siguientes recomendaciones: A los pacientes: Se recomienda adoptar estilos de vida saludables, que deben incluir: Un incremento moderado en la actividad física diaria. Cambios rigurosos en los componentes básicos de la dieta. Restricción calórica de forma moderada. Al personal médico: Establecer para bien del paciente equipos de trabajo multidisciplinaros que este conformado por, médico internista, nutricionista, endocrinólogo, licenciado en nutrición y dietética, preparador físico e inclusive psicólogos para llevar a cabo una atención integral de los pacientes y asegurar su bienestar biopsicosocial. Promover la investigación a fin de adquirir conocimientos en cuanto a la situación actual de salud de nuestra población con el fin de enfocar de una mejor manera la intervención hacia ella. Al Ambulatorio: Continuar promocionando la salud con la conformación de clubes y la realización de charlas educativas y participativas en lo que se refiere al Síndrome Metabólico, estilos de vida saludable, principales medidas no farmacológicas, y sobre las complicaciones en los pacientes de alto riesgo. Desarrollar grupos deportivos donde lo pacientes puedan realizar sus actividades deportivas a cargo de un preparador físico, al menos 3 veces a la semana y una duración de mínimo 30 minutos por cada sesión. Al Decanato de Ciencias de la Salud: Intentar realizar estudios poblacionales de Síndrome Metabólico basándonos en los criterios del ATP III, en los cuales la muestra sea homogénea en cuanto a la presencia de género masculino y femenino respectivamente ya que consideramos que de esta manera se tendría una mejor percepción de la frecuencia de Síndrome Metabólico en la población a objeto de estudio. Impulsar al desarrollo de estudios para determinar la circunferencia abdominal específica de los diferentes grupos étnicos que habitan en la región. BIBLIOGRAFÍA 1. Gomis, Rovira, Feliú, Oyarzábal.Tratado SED de Diabetes Mellitus. Bases Moleculares, clínica y tratamiento. Editorial médica Panamericana. 2007. p 65-78. 2. Zimmet P, George M, Serrano M. Una nueva definición mundial del Síndrome Metabólico propuesta por la Federación Internacional de Diabetes: Fundamentos y resultados. Rev. Esp Cardiol. 2005; 58 (12): 1371-6. 3. Chacín, L. Diabetes y Enfermedad Cardiovascular. Caracas- Venezuela. IMPRESOS CA. 2006. p. 13-48. 4. Mateo M. Síndrome Metabólico. Med Interna (Caracas) 2007; 23 (1): 15-24. 5. Ryder E. Una epidemia global: El síndrome metabólico. Revista Anales Venezolanos de nutrición. 2005; vol 18 (1): 105109. 6. Reaven G. Síndrome Metabólico. Revista Cardiovascular 2005.Barcelona España; p.19-20 7. Grundy S. Obesidad, Síndrome Metabólico y Ateroesclerosis coronaria. Revista Circulation. 2002. 105: 2698 8. Reilly M, Rader D. Síndrome Metabólico ¿Es más que la suma de las partes? American Heart Asociation. Año 2005. Barcelona. España. 9. Chedraui P, Hidalgo L, Chávez D, Morocho N, Alvarado M, Huc A. Frecuencia de los Síntomas de Menopausia y Riesgos Asociados en Ecuador. Revista Panamericana Salud Publica. 2007. Volumen 21, Nº 5: 331. URL: http://journal.paho.org/index.php?a_ID=924 (revisado 15/07/08) 10. Coniglio R, Nellem J, Gentili R, Sibechi N, Agusti E, Cornelio C y colaboradores. Prevalencia de Síndrome Metabólico en 2806 Trabajadores de 40 a 65 años de edad de Argentina. Relación con el nivel educacional. Estudio IFRALAC 0001. Revista Argentina de Cardiología. 2006 Octubre. Volumen 74: 155. URL: http://www.alac.com.ar/Resumen0001.pdf (revisado 15/07/08) 11. Padierna J, Ochoa F, Jaramillo B. Prevalencia de Síndrome Metabólico en Trabajadores del IMSS. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2007. Volumen 45, Nº 6: 593-599. URL: http://edumed.imss.gob.mx/edumed/rev_med/pdf/gra_art/A25.pdf (revisado 15/07/08) 12. Castillo S, Bonneau G, Sánchez A y colaboradores. Factores de Riesgo Aterogénico y Sindrome Metabólico: Estudio en un grupo de empleados públicos hospitalarios de Posadas, Misiones, Argentina. Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. 2005 Septiembre-Diciembre. Volumen 39, Nº 4: 445452.URL:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S032529572005000400005& script=sci_arttext. (revisado 05/04/08) 13. Piombo A, Gagliardi J, Blanco F, Crotto K, Ulmete E, Guetta J y colaboradores. Prevalencia, características y valor pronóstico del síndrome metabólico en los síndromes coronarios agudos. Revista Argentina de Cardiología. 2005 Noviembre-Diciembre Vol 73, Nº 6. URL: http://www.sac.org.ar/rac/buscador/2005/73-6-5.pdf (revisado 05/04/08) 14. García M., Pérez R.Diagnóstico del Síndrome Metabólico en pacientes que asistieron a la Consulta de Obesidad (enero febrero de 2005). Holguín (España)2005. http://www.16deabril.sld.cu/eventos/xviiforum/virtuales/Medicina%20Interna/D iagnostico%20del%20sindrome%20metabolico.doc (revisado 05/04/08) 15. Luquez H, Loredo L, Madoery R, Senestrari D. Síndrome Metabólico: Prevalencia en Dos Comunidades de Córdoba, Argentina, de Acuerdo con Definiciones ATP-III y OMS. Revista de la Federación Argentina de Cardiología. 2005 Mayo. Vol 34, Nº 1. URL: http://www.fac.org.ar/1/revista/05v34n1/artorig/artori03/luquez.php (revisado 05/04/08) 16. Ferrer M, Prevalencia de Síndrome Metabólico y Sobrepeso en la Población Adulta de China. Obesidad y Salud. 2006. Abril. URL: http://www.vida7.cl/blogs/obesidad/2006/04/prevalencia-de-sindromemetablico-y.html (revisado 09/04/08) 17. Del Valle M, Vuano E, Gregori G, Síndrome metabólico en adultos sanos que concurren a un servicio de medicina preventiva. Sigma. 2006 Enero. URL: http://www.sigma.org.ar/notrans/situacionregional3.php (revisado 05/04/08) 18. Alegría E, Cordero A, Laclaustra M, Grima A, León M, Casasnovas J y colaboradores. Prevalencia del Síndrome Metabólico en Población Laboral Española: Registro Mesyas. Revista Española de Cardiología On Line. 2005 Julio Vol 58, Nº 7. URL: http://www.revespcardiol.org/cgibin/wdbcgi.exe/cardio/mrevista_cardio.fulltext?pident=13077231 (revisado 07/04/08) 19. Soto V, Vergara E, Neciosup E. Prevalencia y Factores de Riesgo de Síndrome Metabólico en Población Adulta del Departamento de Lambayeque, Perú – 2004. Rev Perú Med Exp Salud Publica 22(4), 2005. URL:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/medicina_experimental/V22_n4/PD F/a03v22n4.pdf (revisado 15/04/08) 20. Maiz A, El Síndrome Metabólico y Riesgo Cardiovascular. Boletín de la Escuela de Medicina, 2005 Volumen 30 Nº 1. URL: http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/20051/articulo4.pdf (revisado 14/07/08) 21. Schargrodsky, Hernam y cols. CARMELA: Assessment of Cardiovascular Risk in seven Latin American Cities. American Journal of Medicine vol 121 nº 1 January 2008. P 58 22. Sirit Y, Acero C, Bellorin M, Portillo R. Síndrome Metabólico y otros Factores de Riesgo Cardiovascular en Trabajadores de una Planta de Policloruro de Vinilo. Revista Salud Pública. 2008 Febrero. Volumen 10, Nº 2: 23.URL: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v10n2/v10n2a04.pdf (revisado 14/07/08) 23. Lunar L, Serafin M, Da Silva R, Prevalencia del Síndrome Metabólico en Venezuela: El Estudio Sind-Met Venezuela. Revista de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 2006 Octubre, Volumen 4, Nº 3. URL: http://svem.org.ve/revista/indicevol43.php (revisado 14/07/08) 24. García M, Núñez R, Hoffmann I, Cubeddu L, Frecuencia del Síndrome Metabólico en una Muestra Poblacional de la Gran Caracas. Comparación de los Criterios del Programa Nacional de Educación del Colesterol y la Federación Internacional de la Diabetes. Revista de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 2006 Octubre, Volumen 4, Nº 3. URL: http://svem.org.ve/revista/indicevol43.php (revisado 14/07/08) 25. Brajkovich I, Arismendi Z., Benedetti P, Escudero P, Escauriza S, España M y cols. Prevalencia del Síndrome Metabólico en el Municipio Sucre, estado Miranda, Distrito metropolitamo de Caracas. . Revista de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 2006 Octubre, Volumen 4, Nº 3. URL: http://svem.org.ve/revista/indicevol43.php (revisado 14/07/08) 26. Brajkovich I, González R, Peña N, Suárez M, Terrones O, Crocce N y colaboradores. Prevalencia de Síndrome Metabólico en una Muestra Poblacional del Estado Vargas. Noviembre 2005 - Enero 2006 (Ambulatorio de Vía Eterna, Catia la Mar; Sector I, Parroquia Raúl Leoni. Estado Vargas). Revista de la Sociedad Venezolana de Endocrinologia y Metabolismo. 2006 Octubre, Volumen 4, Nº 3. URL: http://svem.org.ve/revista/indicevol43.php(revisado 14/07/08) 27. González Y, Granado G, Gutiérrez G, Hasan M, Hernández T, León E. Frecuencia del Síndrome Metabólico y Factores de Riesgo en Pacientes de la Consulta de Medicina Integral del Ambulatorio Urbano Tipo I “El Jebe” Junio –Noviembre 2005 28. Salazar G, Frecuencia de Criterios Diagnostico para Síndrome Metabólico y Factores de Riesgo Cardiovascular en Pacientes Portadores de Obesidad Abdominal y/o Hipertensión Arterial Sistémica, Pertenecientes al Área de Influencia del Ambulatorio Tipo I “El Ujano”. Barquisimeto. Edo, Lara. Noviembre 2004- Enero 2005. 29. Grima A, León M, Ordóñez B. El Síndrome Metabólico como Factor de Riesgo Cardiovascular. Revista Española de Cardiología. 2006. Volumen 5: 16-20. URL: http://www.revespcardiol.org/cgi_bin/wdbcgi.execardio/mrevista_cardio. (revisado 14/07/08). 30. Chacín L. Diez años de Avances en Diabetes Mellitus. Editor Luis Chacín. 1 edición.Venezuela; 2004. p 33-34. 31. Stewart Perry, R y cols. Standards of Medical Care in Diabetes. American Diabetes Association Diabetes Care, volumen 31 supplement 1, January 2008 ANEXOS ANEXO Nº 1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Yo: _______________________________________ portador (a) de la C.I nro: ___________________ y residenciado en: ________________________________ hago constar que he sido informado sobre el estudio titulado: FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008, el cual se está llevando a cabo en el Ambulatorio ¨Laura Labellarte¨ en los pacientes que acuden a la consulta de Medicina Interna. Teniendo pleno conocimiento y comprensión de las características de esta investigación, así como de sus beneficios, doy mi consentimiento voluntario para ser incluido (a) en dicho estudio y autorizo sean analizadas las muestras necesarias para tal fin. Nota: el paciente podrá retirarse del estudio en cualquier momento sin ser sancionado. __________________________ Firma Barquisimeto, ____ de ________________ del 2008. ANEXO Nº 2 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ambulatorio Urbano Tipo II “Laura Labellarte”. Dra. Magaly Escalona. Coordinadora. Su despacho. Ante todo un afectuoso saludo. La presente es para notificarle que como estudiantes del 6to año “A” de pregrado de la carrera de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, debemos cumplir con la realización de un trabajo de investigación, por lo cual solicitamos su autorización para llevar a cabo en el espacio físico del Ambulatorio dirigido por Ud. y con pacientes de su área de influencia, un proyecto titulado: FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008. Sin más a que hacer referencia y contando con su gentil colaboración en beneficio del Ambulatorio y de los pacientes que a él acuden. Se despiden. Atentamente. JENIFFER CANCINES. __________________ MARIÁNGELES MARCHÁN. __________________ CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA. __________________ JOSÉ RAFAEL PÉREZ. __________________ ANA CRISTINA RIERA. __________________ ANEXO Nº 3 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ambulatorio Urbano Tipo II “Cerro Gordo”. Dra. Carmen García. Coordinadora. Su despacho. Ante todo un afectuoso saludo. La presente es para notificarle que como estudiantes del 6to año “A” de pregrado de la carrera de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, debemos cumplir con la realización de un trabajo de investigación, por lo cual solicitamos su autorización para llevar a cabo en el espacio físico que actualmente ocupa el Ambulatorio dirigido por Ud. y con pacientes de su área de influencia, un proyecto titulado: FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008. Sin más a que hacer referencia y contando con su gentil colaboración en beneficio del Ambulatorio y de los pacientes que a él acuden. Se despiden. Atentamente. JENIFFER CANCINES. __________________ MARIÁNGELES MARCHÁN. __________________ CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA. __________________ JOSÉ RAFAEL PÉREZ. __________________ ANA CRISTINA RIERA. __________________ ANEXO Nº 4 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ambulatorio Urbano Tipo II “Laura Labellarte”. Lic. Belinda Acevedo. Su despacho. Ante todo un afectuoso saludo. La presente es para notificarle que como estudiantes del 6to año “A” de pregrado de la carrera de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, debemos cumplir con la ejecución de un trabajo de investigación titulado: FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO Y ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLARLO, EN PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL AMBULATORIO TIPO II “LAURA LABELLARTE” BARQUISIMETO ESTADO LARA EN EL LAPSO MARZO-JULIO 2008, por lo cual solicitamos su colaboración para llevar a cabo la realización de los exámenes de laboratorio pertinentes en los pacientes estudiados. Sin más a que hacer referencia y contando con su gentil colaboración en beneficio del Ambulatorio y de los pacientes que a él acuden. Se despiden. Atentamente. JENIFFER CANCINES. __________________ MARIÁNGELES MARCHÁN. __________________ CRUZ JOSÉ MEJIA ZAPATA. __________________ JOSÉ RAFAEL PÉREZ. __________________ ANA CRISTINA RIERA. __________________ ANEXO Nº 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD. Instrumento de recolección de datos I Parte: datos de identificación - Género: F___ M:____ - Edad: __________ - Numero de historia: __________ II Parte: Examen físico - Circunferencia abdominal: _____________ - Tensión arterial sentado: __________ III Parte: Resultados de laboratorio - Glicemia en ayunas: ______ - Triglicéridos: ____________ - HDL colesterol: _______________

![Síndrome metabólico - [Metabolic Syndrome]](http://s2.studylib.es/store/data/004525794_1-525662c07cc4aa9395973c1754915091-300x300.png)