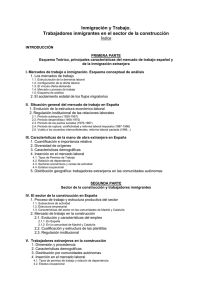

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE

Anuncio