Líderes en Guerra

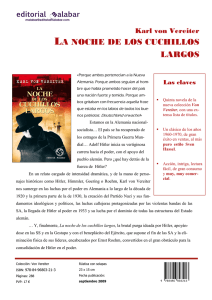

Anuncio