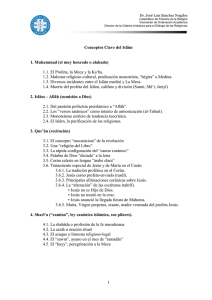

La mujer del Profeta

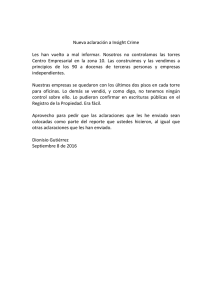

Anuncio